陕西太合智能钻探有限公司的工作人员在进行设备安装检测。

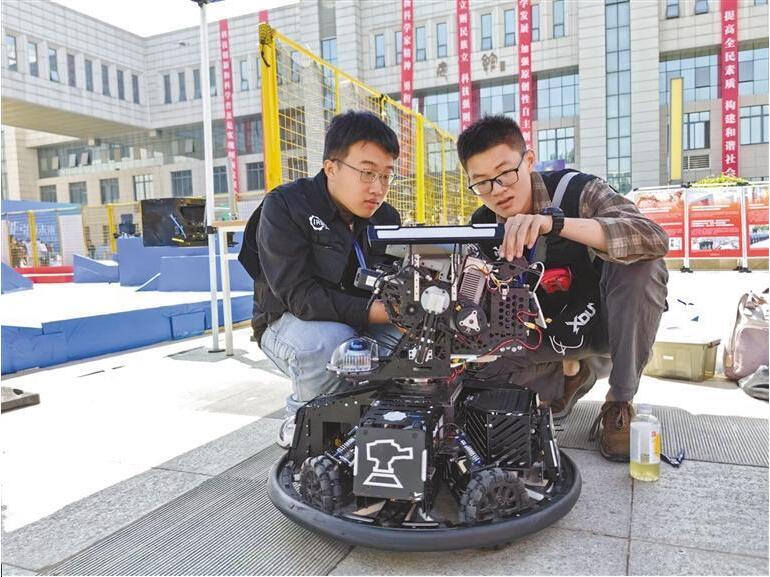

长安大学学生在调试团队研发的机器人。

陕西省生物农业研究所的科研人员在位于秦创原渭南农业创新谷核心区的实验室开展科研工作。记者 张梅摄

今年初,秦创原国企创新融合专区和秦创原产研融通服务上线,打通了省属国企、产业龙头创新需求与中小微科创企业创新能力之间的供需对接通道,先后发布了6批次88项创新技术需求、2批次22项“揭榜挂帅”项目。

截至目前,6批次88项创新技术需求有效对接率超过80%,2批次22项“揭榜挂帅”项目有效对接率达到100%。

“立足服务全省创新生态体系建设的市场化运营总平台,我们将全面推动一站式科创生态服务体系建设,通过产业引领、平台搭桥、精准对接,让‘创新种子’在‘产业沃土’生根,为陕西高质量发展提供强劲动力。”秦创原发展股份有限公司总经理栾兰表示。

秦创原牵线 外地高校成果落地陕西

“秦创原搭建的产业资源对接平台,让我对成果转化更有信心了!”7月5日,武汉纺织大学教授林富生高兴地说。

最近,在秦创原发展股份有限公司的帮助下,林富生团队与陕西元丰纺织技术研究院达成合作意向。他研究多年的科研项目“三维制造技术及装备”有望在西安实现产业化落地。

林富生主要从事三维制造技术及装备、机器视觉及预测、高性能纤维三维复合材料等领域的研究。多年来,他主持国家自然科学基金及省部级及以上科研项目40多项,申请专利40余项,是国内相关领域的知名学者。

他的心里一直都有一个愿望——将自己的科研成果进行产业化落地,让这些科研成果在经济社会发展中大显身手。“我们长期在高校任教,虽然在学术研究方面取得了一些成绩,但是对市场和产业知之甚少,成果转化更是无从谈起。”林富生表示。

今年4月,他了解到秦创原发展股份有限公司发布的产业创新需求信息。其中,陕西元丰纺织技术研究院发布的“三维自动化编织设备技术”需求,正是自己多年来主要的研究方向。抱着试试看的态度,林富生拨通了秦创原发展股份有限公司的联系电话。

事情的推进速度远超他的预期。秦创原发展股份有限公司的技术经理人详细了解林富生团队的技术研究情况后,迅速安排了供需双方的线上沟通。线上初步沟通之后,林富生邀请需求方赴武汉实地参观了设备及应用效果。目前,双方已就技术产业化应用的细节进行了详细沟通,并达成初步合作意向。秦创原发展股份有限公司针对初创型科技企业提供的一站式科创服务体系,也让林富生对自己的成果在未来通过转化孵化实现产业化有了更多期待。

得益于秦创原“瞄准项目找技术”的精准供需对接,还有很多像林富生这样的高校教师圆了成果转化的梦想。据了解,6批88项技术创新需求,从产业方的实际需要出发,为高校科技成果和早期科研项目提供了明确的产业应用场景。来自西安交通大学、陕西师范大学、大连理工大学、武汉纺织大学等多所省内外高校的科研成果从这里走出实验室,迈上了科技成果转化的快车道。

精准对接 产业龙头获得源头动力

吴小园是秦创原延长石油科技创新与成果转化中心的一名工作人员。产业创新需求和“揭榜挂帅”信息的发布,不仅让产业方需求得到更精准、更快速的响应,也为其引入了研发力量,解决了科技创新的实际需求,让吴小园感受颇深。

今年5月,在陕西省国资委的牵头组织下,延长石油综合集团内确定的创新需求,集中发布了8项“揭榜挂帅”项目。这些来自生产一线的科研课题,不仅是生产中迫切需要解决的技术,还代表了延长石油重点科研攻关方向。

秦创原发展股份有限公司从延长石油的研发需求出发,在前期积累的优质项目资源池中,为其匹配了多家符合企业研发方向的科研团队,实现了多方位的供需精准匹配。

让吴小园没想到的是,信息发出不到半个月,“揭榜方”纷至沓来。“揭榜方”不仅有从事研究工作的高校科研团队,还有掌握核心技术的初创科技企业和科研院所。

在供需精准匹配的基础上,秦创原发展股份有限公司组织了多场专题对接交流会,为“发榜方”和潜在“揭榜方”提供面对面的沟通平台,推动产业链上下游的供需对接。来自省内外的多所高校、研究院,带来了多项新技术,为企业创新项目研发提供了新思路。

通过高效精准的对接,延长石油发布的揭榜挂帅需求,得到近20家拟揭榜方响应。通过多轮深度沟通,目前,已有7项项目完成或进入了合同签订流程。

延长石油是通过精准对接获得产业发展动力的典型。据了解,省国资委授权发布的2批共22项省属国企揭榜挂帅项目中,陕西高速与梅兰日兰能源在研发、市场等方面达成战略合作框架协议;陕西电子集团与长安大学朱雅光教授团队联合申报省科技厅“科学家+工程师”项目……

“产业引领、平台搭桥、精准对接,让秦创原发展股份有限公司搭建的产业供需对接平台得到了产业龙头、科转项目、科研企业的积极参与,实现了以产业为导向的精准创新,贯通了‘创业—企业—产业’的链条。”栾兰介绍,“秦创原强大的资源链接能力也进一步构建了人才、成果、资本聚集的资源池,使得产业链、创新链、人才链、资金链在秦创原深度融合,并通过一站式科创服务体系夯实了科技服务的基础,让秦创原真正成为‘有源头的平台’‘有能量的平台’‘有流量的平台’。”

专业服务 让科创企业茁壮成长

瞄准企业的需求和痛点,科创服务不断升级。

得益于秦创原的政策支持以及长期的自主创新,陕西太合智能钻探有限公司近两年实现了快速成长:先后成为国家级专精特新“小巨人”企业、陕西省瞪羚企业、陕西省上市后备企业。

“我们在发展的关键时期,遇到了秦创原!”陕西太合智能钻探有限公司负责人王义红说。秦创原创新驱动平台启动以来,太合智能不仅获得了融资和免租厂房,还获批了省级研发课题。同时,秦创原发展股份有限公司还将与其共建智能设备共性研发平台,实现研发资源的共创共享。

“我们希望通过科技投资及服务,真正扶持面向市场、具有核心技术的高新技术企业,并通过产业需求聚集一批产业链上下游先进企业和高端人才,建立产业链创新生态。”秦创原发展股份有限公司副总经理薛晓芹说。

着眼于科创生态体系建设,秦创原发展股份有限公司充分发挥“平台+公司”的双重属性,积极以多层次科创服务体系为纽带构筑立体联动孵化器,以科技成果池、项目孵化池、股权运营池为基础打造成果转化加速器,以科技资本融合开放协同创新平台为载体赋能“两链”融合促进器。

在打造多层次科创服务生态体系方面,秦创原“e站”“e起创”“e起向未来—合伙人计划”等构成了全方位、多层次的科创服务体系。在贯通成果转化孵化的运营链条方面,落实“三项改革”目标任务,逐步建立转化成果池、项目孵化池、股权运营池,贯通遴选、评估、验证、转化的运营链条。与此同时,秦创原发展股份有限公司构建“科创服务+科创投资+产业资本”的开放协同平台、建成支持创新的全链条资本服务体系。

据了解,由秦创原发展股份有限公司承接的全省高校科技成果常态化遴选工作,2022年完成全省63所高校、998项科技成果筛选工作,遴选出84个优质项目纳入可转化科技成果池,其中24个高分项目,直接纳入“e起创”项目孵化池。今年的高校成果遴选于5月启动,截至目前已征集到50所高校892项科技成果,遴选评价工作正在有序开展。

随着这项工作的深入开展,越来越多的“创新种子”将在“产业沃土”落地生根,长成参天大树。

以“两链”为抓手,推动“四链”深度融合

——软科学研究基地专家谈“四链”融合

“推动创新链、产业链、资金链、人才链的‘四链’深度融合,是我国实施创新驱动发展战略的内在要求,是建设现代化产业体系的重要支撑。大量的研究和实践表明,创新链和产业链深度融合是‘四链’融合的基础和关键,以创新链和产业链融合为抓手是推动‘四链’深度融合的有效途径。”7月6日,陕西信息化与数字经济研究基地带头人、西安电子科技大学教授李华在接受采访时表示。

陕西信息化与数字经济研究基地是陕西23家软科学研究基地之一。2018年以来,该基地承担了秦创原创新驱动网络平台建设、陕西重点产业链创新链深度融合机制研究、从样品到产品的新型科技成果转化中试基地机制研究、陕西省“平台+标准+数据(PDS)”系统研发与应用等项目,编制了《陕西省技术市场统计年度报告》《科技成果统计分析报告》,为陕西深化科技管理体制改革和相关科技创新政策的制定提供了研究支撑。

在李华看来,近年来,陕西立足产业基础和特色优势,推动创新链和产业链深度融合,初步形成了创新链、产业链、资金链、人才链深度融合的基础——具有陕西特色的重点产业链创新链融合机制。

“陕西省重点产业链、创新链以产业主体和创新主体为融合主体,形成了创新链推动产业链、产业链拉动创新链、政府和企业共同推动‘两链’融合的三条融合路径。”李华认为,“在秦创原创新驱动平台建设的支撑下,我省‘两链’融合工作已卓有成效。”

“当前,如何在‘两链’融合的基础上,推动‘四链’深度融合,对陕西尤为重要。”李华表示。在大量调研和长期研究的基础上,陕西信息化与数字经济研究基地提出了以“两链”融合为抓手,推动陕西省创新链、产业链、资金链、人才链深度融合政策建议。

构建以“两链”融合为抓手,推动“四链”深度融合的政策体系。“政策体系是顶层设计。这要求我们瞄准推动‘四链’深度融合,加快科技成果产业化进程的目标,抓好围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链的关键,聚焦强化企业科技创新主体地位、构建‘四链’深度融合的开放型创新生态、加快科技成果产业化进程的主要任务,构建完善的政策体系。”李华说。

夯实创新链产业链融合成果,全面提升创新链产业链水平。“我们要以产业链创新链融合为抓手,定期评估遴选一批‘两链’融合重点企业和重大项目,大力实施融资畅通工程和人才保障工程;以财政资金精准引导、金融和社会资本加大投入,引导金融机构对重点产业创新链项目给予优惠利率贷款支持;围绕重点产业领域创新人才需求开展调研梳理,加强人才精准引进和全方位培养工作,实现人才开发与产业发展融合聚变;促进产业链、创新链、资金链、人才链供需精准对接,助力创新链产业链升级发展。”李华说。

围绕创新链产业链融合,精准配置资金链和人才链。李华建议,为创新链、产业链提供精准的资金及合理高效的人才队伍配置,以创新链产业链协同为核心,推动各类创新主体协同创新,强化人才、知识、技术、资金、数据等创新要素的配套支持。

激发优势资源内生动力。“我们应持续深化科技成果转化‘三项改革’,用好相关政策举措,推动科技成果管理从‘行政控制资产’向‘市场配置资源’转变,使优质科技资源潜能得到充分发挥和释放。”李华说。

构建持续性金融创新机制,引导资金有序进入创新领域。“产业的发展离不开金融的支持。我们要引导投资机构对种子期、初创期科技企业的支持;探索多元模式拓宽资金供给渠道,解决创新资金来源问题;构建多元化创新资金服务平台;进一步完善促进创新链与资金链深度融合的法律和政策;支持金融机构优化科技型企业评价体系,加大对成果转化和创新创业人才的金融支持力度。”李华建议。