6月29日,庆祝中国共产党成立100周年“七一勋章”颁授仪式在北京人民大会堂金色大厅隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向“七一勋章”获得者石光银颁授勋章。李学仁摄

年近古稀的石光银,满脸皱纹间透着倔强和不屈,他自谦地说这辈子自己就干了一件事:治沙。

30多年里,他累计承包治理荒沙、荒滩25万余亩,植树5300多万株(丛),在毛乌素沙漠的南缘营造了一道长达百里的绿色长城;

他把白于山区的50户特困户迁移到自己承包的沙地上,建起了“十里沙移民新村”,建学校、办夜校,让沙区农民子女上学,让农民读书识字,垫资500多万元,为当地群众修通了定边至海子梁35公里长的“致富路”;

他首创治沙公司,采用“公司+农户”的模式承包治沙,为大规模治沙创造了一种新模式,把荒沙治理与沙区资源开发结合起来,大办沙产业,实现了生态效益与经济效益的双丰收。

当他唯一的儿子因治沙发生车祸不幸身亡后,悲怆至极的他仍坚毅地说,“我虽然没了儿子,但我还有孙子,我要让我的孙子继续治沙造林,把治沙造林事业一代一代的传下去。”

治理沙患,在他看来承载着太多的梦想与希冀:有从小深受沙害侵扰,立下“让沙漠变成绿洲”的誓言;更有作为一名共产党员“让乡亲们过上好日子”的真挚之心。

“我虽然没了儿子,但我还有孙子,我要让我的孙子继续治沙造林,让治沙造林事业一代一代地传下去”

“地炕烂草棚,四季冒黄风,糠菜填肚皮,十户九家穷。”石光银出生在毛乌素沙漠南缘的定边县海子梁公社圪塔套村。过去那里沙丘纵横,“一年一场风,从春刮到冬”,加之干旱少雨,一年四季黄沙满天,当地群众饱受风沙之苦。

石光银在治理后的林子里捡到一根锦鸡翎 刘潇 摄

因为风沙侵蚀,石光银一家曾九次搬家;

因为风沙肆虐,新入地的种子被吹光,秧苗被吹断,正常年份,庄稼也要种个三四茬,不然就没收成。

石光银七岁那年,和同村的小伙伴虎娃一起去放羊,一场突如其来的风沙,把两人都刮跑了。

他苏醒过来,却发现自己正躺在一个蒙古包中,眼前坐着的是一位身着蒙古族长袍的大叔。在和大叔断断续续的谈话中,石光银才知道自己昨天竟被大风吹出了30多里地,吹到了内蒙古地界的黄海子,刚好倒在了巴特大叔的蒙古包旁。

巴特大叔清晨到羊圈查看羊子时,发现了被埋住半个身子的石光银,并把他抱进蒙古包喂了半碗奶茶。

石光银的父亲找了三天,才在30里外的内蒙古黄海子找到石光银,而五岁的虎娃却再也没有找回来。

也是从那时起,年幼的石光银仿佛在一夜之间长大了。他时常静坐在门前的沙梁上,眼望着沙窝,感受着寒风,他恨透了这沙与风,他立誓长大后一定要制服“沙魔”,让沙漠变成绿洲。

1968年,当选海子梁公社圪塔套村小队长后,石光银带领群众植树造林,经过三年苦战,竟然在不毛之地种活了1.4万亩树木,使海子梁有了第一片绿洲。

1984年,石光银积极响应党中央号召,成立了全国第一个农民股份治沙公司——新兴林牧场,承包荒沙3000亩,干起了战天斗地、植树造林的治沙事业,一干就是30多年。

刚开始承包治沙的时候,最大的难题就是资金严重不足,仅购买树苗一项就得10万元,一同治沙的7户人家拿出全部积蓄才750元,石光银卖掉了自家全部的84只羊和一头骡子,这才凑够了树苗款。

在治沙公司急需人才的时候,石光银动员在县城上班的儿子回家帮他治理荒沙。

然而在一次从外地调运树苗返回的途中,他唯一的儿子发生车祸不幸身亡。

石光银强忍着巨大悲痛,在安葬爱子后的第三天,又带领公司全体员工奔赴在治沙造林第一线。石光银坚定地说:“生命不息,治沙不止。只要一天不死,我就栽一天树。”“我虽然没了儿子,但我还有孙子,我要让我的孙子继续治沙造林,让治沙造林事业一代一代的传下去。”

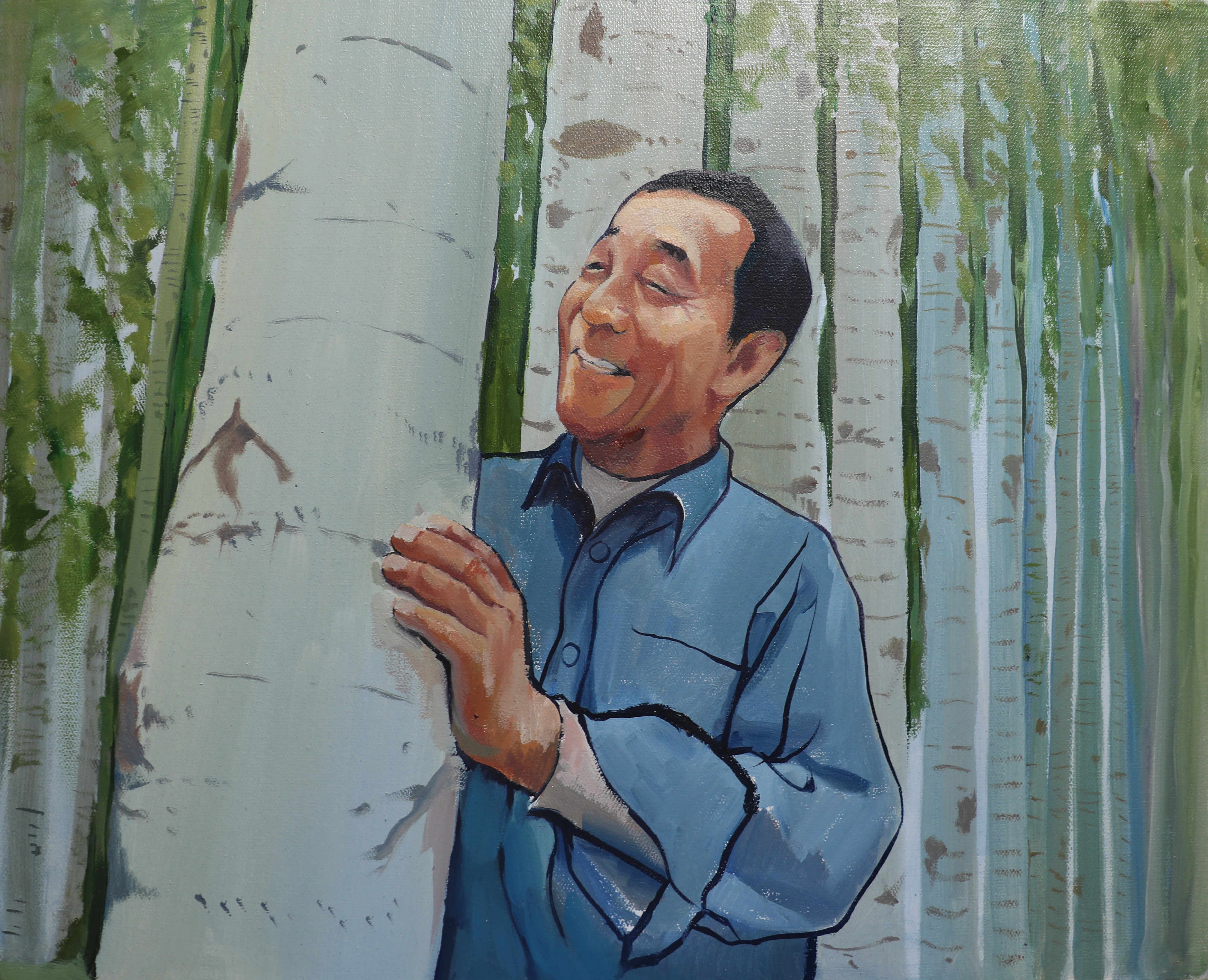

油画 殷含绘

“党员不能只想着自己,要看群众最大的困难是什么,群众吃够了风沙苦,我们就要把沙子治住”

身为一名老党员、老支书,石光银常讲的话是:“党员不能只想着自己,要看群众最大的困难是什么,群众吃够了风沙苦,我们就要把沙子治住。”“身在沙海不治沙,就不是一个真正的共产党员。”

在治沙过程中,他把党员的先锋作用发挥到了极致。

狼窝沙是石光银承包治理荒沙中“最难啃的硬骨头”,面积6000余亩,沙丘纵横,常年大风不断。

为了堵住这个大风口,1985年春,石光银带领群众100多人,打响了“三战狼窝沙”的战斗。

他和群众在沙窝里一住就是几十天,风吹、日晒、沙子烤,住的是茅草庵子,吃的是又干又硬的玉米馍,喝的是沙坑里澄出来的沙糊糊水,树苗全靠人一捆一捆背进沙窝,而几场大风过后,刚栽种的树苗几乎全部被毁。

第二年,石光银带领大伙又干了一个春天,80%的树苗又被风沙毁掉。两战两败的巨大打击,很多人都离开了。但是,石光银没有被困难压倒,他向林业技术人员请教,还带人到外地学习治沙经验。

油画 殷含 绘

1988年春,石光银带领群众第三次征战狼窝沙,采用“障蔽治沙法”,在6000亩沙地上搭设了长达800公里的沙障,终于取得了成功,90%以上的树苗都成活了。

石光银欣喜地说,“树苗成活了,就给了人希望,大家都认识到沙子并不可怕,只要人有决心、有恒心,用科学方法,沙一定能被治住。”

石光银如此努力治沙,就是为了让群众过上好日子。他先后投资100多万元,建起了荒沙小学、光银希望小学,让沙区农民子女上学。

他将白于山区50户特困户、272人整户搬迁到他承包的沙地上,建起了“十里沙移民新村”,并给每户划水地、盖房子、添农具、置家当,让他们成了亦工亦农的新型农民。

他无偿为群众打井,提供树苗,捐款捐物,先后帮助300多户、1000多人脱贫致富。垫资500多万元,修通了定边至海子梁35公里长的砂石路,被群众称为“致富路”。

充分发挥党组织的组织力,是石光银治沙成功的一条经验。

他成立联合党支部,采取公司、农户、基地相加的发展模式,联户1000多户,将治沙与致富相结合,先后办起了百头肉牛示范牧场、3000吨安全饲料加工厂、千亩樟子松育苗基地、千亩脱毒马铃薯良种繁育基地、千亩辣椒种植基地和5万亩生态林等经济实体,走出了一条生态建设与经济发展的双赢之路。

“如果不治沙,脱贫致富就只是一句空话,治沙走在前面,粮食产量才能提高,致富才有希望”

仲夏,年近古稀石光银和孙子石健阳走在树影斑驳的沙地,不时俯身查看新栽的樟子松,风吹过时,耳边传来簌簌的声音。

进入新世纪之后,鉴于当年栽种的灌木林寿命短、经济价值小、观赏性差,石光银又开始进行低产林改造,他栽种的以樟子松为主的优质树种已达100万株。

就是凭着这种敢想敢干、坚韧不拔的“愚公”精神,石光银带领乡亲们硬是让肆虐的黄沙一步步向绿荫低头。但他清楚,要想持续推进治沙事业,必须“向沙漠要效益”。

“治沙并不等于单纯植树造林,治沙、治土、治碱都是为了治穷,群众是要算这个账的。”石光银说,“但如果不治沙,脱贫致富就只是一句空话,治沙走在前面,粮食产量才能提高,致富才有希望。”

经过几年的摸索,石光银带领当地群众大力发展林草经济和畜牧产业,走出了一条集荒沙治理、苗木培育、畜牧养殖、休闲旅游等产业于一体的综合发展之路。

自2019年起,石光银又支持当地村民新建了322座移动大棚,并流转200亩土地,在全村发展枸杞、蜜桃种植产业。“这片经济林就是村民们致富奔小康的希望,我们要科学治沙,让‘沙窝窝’成为群众致富的‘金钵钵’。”石光银坚定地说。

油画 殷含 绘

30多年来,石光银带领乡亲们在25万亩荒沙、碱滩上种活了5300多万株(丛)乔灌木林,在毛乌素沙漠南缘筑起一条长百余里的“绿色长城”,改变“沙进人退”的恶劣环境,扭转“因沙致穷”的艰难困局。

如今,沙地中流动沙丘已难觅踪影,绿色的植被下,开始形成薄薄的腐殖质。石光银终于能平心静气地欣赏毛乌素的风景——月光清澈,树影婆娑。

一生都在与沙漠做斗争,石光银的倔强和不屈始终未变,但对沙漠的看法却与30多年前不同:“以前都见不得沙子,现在沙子是宝贝了,前提是你要让它听话呢。”

石健阳今年24岁,十岁那年,父亲在运送树苗的过程中发生车祸去世,一家人的生活陷入泥沼。

“杨树只是把沙固住了,我们需要的是林灌草这样的生物多样性来改善生态环境。同时也要研究适宜沙地生长的经济作物,像苹果树、桃树,再带动瓜果蔬菜的种植,最终形成生态和经济效益的双丰收。”石健阳高中毕业后选择了林业技术专业。回到定边,他带动周边相关的技术人才,进行林下经济科研活动。

“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境。”石健阳说,现在环境已经大变样了,自己会做好守林人,守护爷爷、父亲几十年的成果,也会给后代灌输生态保护的思想,让荒漠真正变为当地百姓赖以生存的绿洲。

2020年,沙区群众年人均收入过万元。