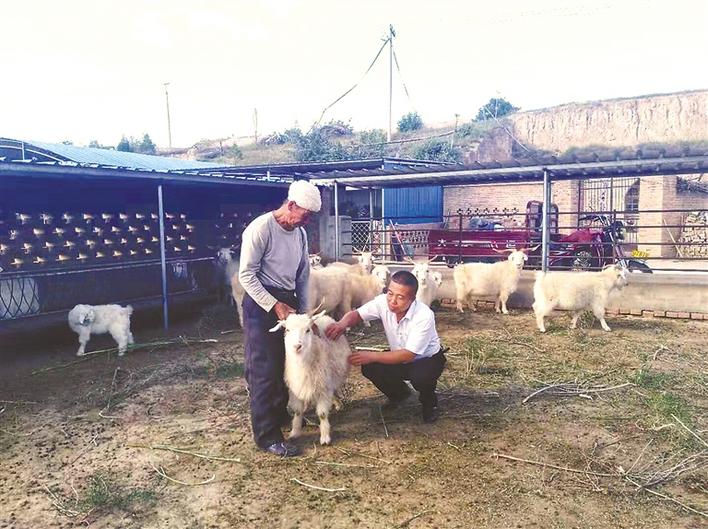

刘世东帮村民检查羊子的成长情况。 陕报记者 雷魏添摄

“刘世东书记,听说你要回去了,你来了4年多,村里的情况熟悉了,咱们也亲如一家了,现在要走还真舍不得……”常来横山区城关街道吴东峁村村委会串门的老人贾可飞说。

群众舍不得刘世东走,他也不舍得走。最终,刘世东还是选择继续留在吴东峁村,一方面是组织的安排,另一方面,用他自己的话来说,“我是真舍不得这片土地。”

1300多个日日夜夜,这里的山,这里的水,这里淳朴善良自强的村民,都与刘世东结下了深厚的友谊。这里的一切也在他的努力下发生着可喜的变化。“只要和群众的心贴近了,干事创业的劲头足了,谋划发展的思路对了,群众的生活就有变化,实现小康就指日可待,我的工作也就有意义。”刘世东说。

2015年8月,横山区委委派刘世东来到吴东峁村担任第一书记。就在上任的路上,刘世东意识到,这里的问题不简单。“吴东峁村地处城郊,距离城区不过20公里路,可第一天到村上来,我就足足坐了1个小时的车。离城区这么近,为何还有如此难行的土路?还未到村,第一个困难便找上了门。”刘世东回忆说。

没有调查就没有发言权。一到村,刘世东便用了1个多月时间走家串户调查了解,白天走访,晚上汇总整理,很快摸清了村里的基本情况。吴东峁村位于芦河以西,长城沿线以北,属典型的风沙草滩区地貌。长久以来,村民的收入主要来源于种植养殖业,但由于没有形成规模,加之村里基础设施薄弱,村组道路坑洼不平,农电线路老化,运输、灌溉条件整体较差,难以满足实际需求,所以群众一直广种薄收、散养放牧,导致产业效益较低。

“离城区近,基础条件却异常差,导致村里大多数年轻人都选择出门打工,留在村里的大都是老弱病残,自然也没人管修路的事。可路修不好,其他产业就跟不上,因此形成了一个恶性循环。”刘世东说。

之后的两年时间里,在刘世东不懈努力下,原本坑坑洼洼的土路变成了一条4.6公里的水泥通村路。原本从村上到城区1个小时的车程也缩短至20分钟。

路修好了,可要想真正实现脱贫,必须找准致富门路,培育稳定增收的产业。为此,刘世东带领队员们一边对现有贫困户进行帮扶,一边研究制订全村长期规划。经过认真分析,刘世东认为,吴东峁村想要脱贫致富,必须依靠地理环境及资源优势,引导农户适度扩大养殖规模,广泛繁育优质种羊,全面提升羊子质量。同时,依托专业合作社运作,逐步实现养羊产业化经营,全力做大做强羊产业,进而促进农业增效、农民增收,最终实现全村富裕。

制订好方案后,刘世东便主动与帮扶单位联系,申请到34.5万元的扶贫专项资金,仅仅1年多时间,便为村上15户贫困户修建了15个专业化圈舍和15个草棚,改良2000余亩草场,解决了产业发展基础问题。

产业发展的难题解决了,可一些困难群众的问题还时时萦绕在刘世东的心头。“我是因病致贫,只要能让我站起来,我就能脱贫,还能致富。”贫困群众贾俊有的这些话常回响在刘世东耳畔。为了让双膝关节坏死的贾俊有站起来,刘世东积极为他联系医院进行手术。2016年3月,省人民医院成功为贾俊有更换了双膝关节,如今他已能够种地养羊,独立生活了。

4年多来,在刘世东的带领下,吴东峁村发生了巨大变化。2018年,吴东峁村人均纯收入达8400多元,将贫困甩在了身后。在成绩背后,有着刘世东的默默奉献。最让刘世东愧疚的还是对于母亲。“2017年母亲身患胃癌,去北京检查、手术、化疗共13次,因为正值脱贫攻坚战的关键时期,我只陪母亲去了两次。作为儿子,我是不合格的,但我相信家里人都能够理解我。”说到这儿,这个坚强的陕北汉子的眼眶湿润了。