振兴的铁佛寺镇

走近廖申成的家庭农场,200余只土鸡正在竞相争食,再过一个月,这些都土鸡就将出圈。“现在党的政策好,干部办实事,所以我们的生活也越来越好!”聊起现在的生活,廖申成的脸上写满了幸福。

廖申成的家地处秦岭南麓的汉阴县铁佛寺镇,多年以来,由于交通条件落后、基础设施欠账、土地广种薄收、产业发展滞后,这里曾经给人的印象就是“穷”。现如今,村组路通了,便民桥通了,自来水通了,通讯网络通了,家家都有了安全住房,群众的钱袋子也渐渐鼓起来了,这是铁佛寺镇几年来党建引领脱贫攻坚取得的巨大变化。

党委议脱贫

建强党建“主心骨”,决胜脱贫有龙头

“村看村、户看户、群众看支部。”近年来,铁佛寺镇党委一班人始终把建强各村党支部作为带领群众脱贫致富的龙头。通过“党委帮带支部、支部引领脱贫”的思路,指导辖区十个行政村完善规范支委会、村委会、村民议事制度,制定脱贫攻坚和乡村振兴规划,培训党务知识,确保支部有能力打赢脱贫攻坚这场胜仗。

支部书记讲党课

为建强村支部班子,建强党员队伍,切实发挥支部和党员队伍在脱贫攻坚中的作用,铁佛寺镇定期组织党员活动日,积极开展党委书记和支部书记讲党课活动,第一时间将党的创新理论解读给基层党员,使广大党员吃透精神,共同在群众中宣传党的方针政策、传播党的声音。

每周四夜幕降临,各村的文化活动室灯火通明,这是脱贫攻坚工作推进以来,铁佛寺镇倡导的“农民夜校”,通过远程教育平台开展扶贫扶志教育,由当地精通种植、养殖的能人大户帮助贫困群众学习种、养殖技术,文化活动室就成为了党支部以及贫困群众扶志扶智的主阵地。

资助学生

教育扶贫“亮心愿”,牵手圆梦情谊真

扶贫先扶智,扶智抓教育。受交通落后和经济困难影响,过去,铁佛寺镇辖区的部分群众有一个陈旧的思想观念,孩子上学不如早出门打工挣钱。于是,很多孩子早早就辍学外出务工,但由于文化素质的原因,外出务工也挣不了几个钱,形成了代代辍学代代穷的恶性循环。

知识改变命运,素质决定未来。铁佛寺镇党委一班人统一认识,要把教育扶贫作为该镇脱贫攻坚的治本之策。通过精准落实教育扶贫“两免一补”政策,组织全镇干部和引导社会力量开展“爱心捐助”,带领脱贫攻坚“四支队伍”到户劝返辍学学生,实现了辖区义务教育学生“零辍学”。

农民夜校

每年春秋两季,铁佛寺镇定期“牵手圆梦”活动,为贫困学生开通助学贷款“直通车”,并筹措资金奖补辖区内考上大学的学生。一时间,辖区内的大学生多了,贫困群众的观念也转变了。如今,很多受到资助的学生已经大学毕业,又选择回到家乡做一名乡村教师。

近年来,通过下大力抓教育扶贫,铁佛寺镇辖区的学校师资力量和就学环境不断提升,实现了每一名孩子都能在“起跑线”享有优质教育。教育扶贫不仅传递了党和政府的关爱,也在下一代的心灵深处埋下了“知识改变命运、感恩回报家乡”的种子。

土鸡产业

户户都有“摇钱树”产业铺开致富路

产业扶贫是推动地区发展,促进贫困群众稳定脱贫的重要途径。过去,由于村民缺乏种植技术和养殖经验,加之管理不善,产业发展往往难以为继,出现了“年年扶贫年年贫”的怪圈。

近年来,铁佛寺镇党委按照“市场调查、倾听民意、专家论证”的步骤,反复论证辖区内的生态环境、产业结构、发展前景,确定了1158产业发展战略,因地制宜地发展花椒、拐枣、蚕桑、天麻、家禽等特色产业,迈开了产业发展的新步伐。

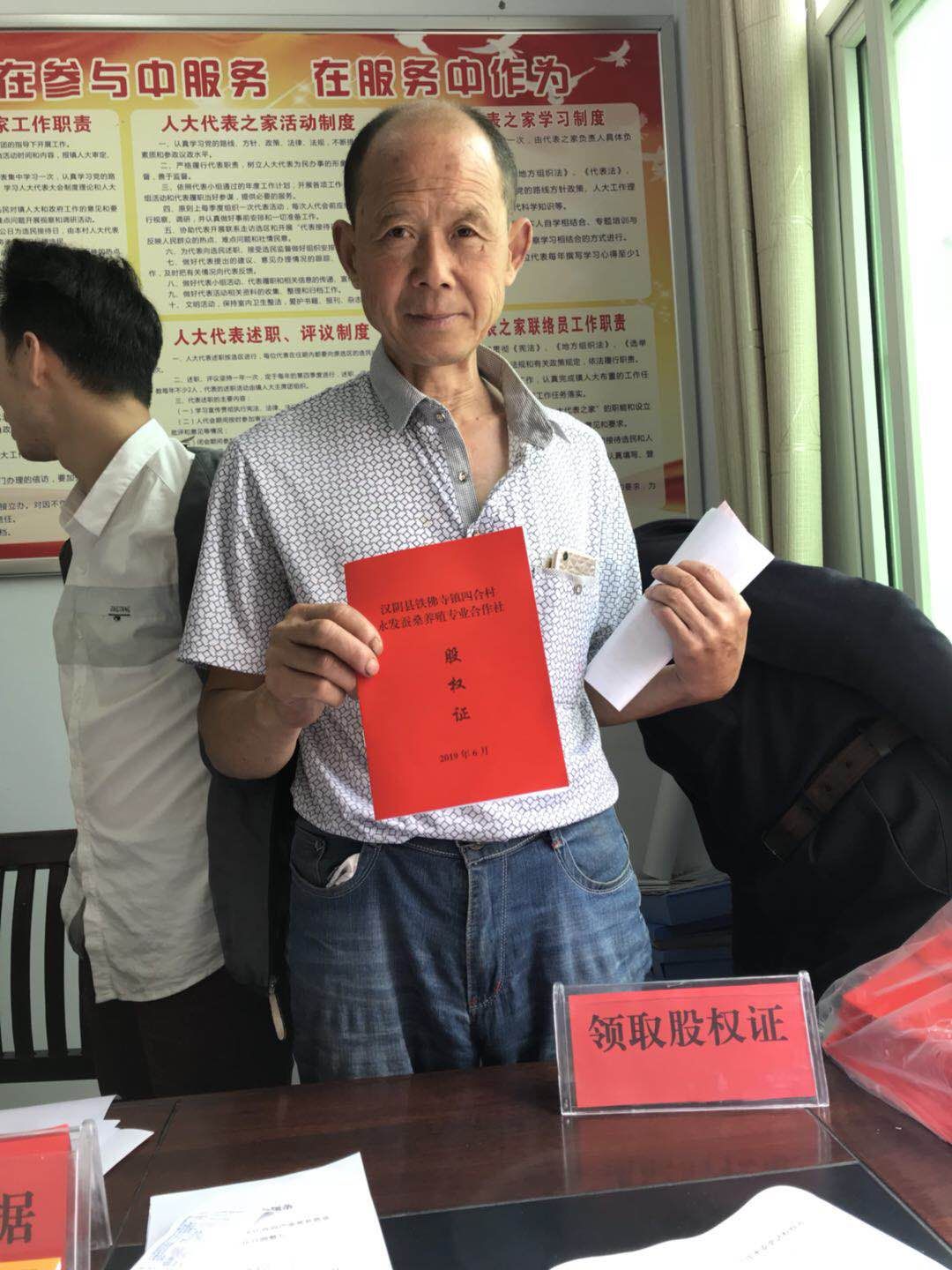

入股入社

为使贫困群众产业发展有出路,铁佛寺镇辖区十个行政村纷纷成立了农民专业合作社,采取“支部+合作社+贫困户”的思路,推行了“给资金、给技术、给销路”的可持续发展产业扶贫模式。

如今,铁佛寺镇贫困群众纷纷加入专业合作社,领取入股证书。每户都有了自己的特色产业,通过开展“田间课堂”使贫困群众都有了产业发展的一技之长,脱贫致富,产业支撑,铁佛寺镇产业发展模式已成为脱贫致富的生动案例。

绿色梯田

脱贫攻坚已进入最后的冲刺阶段,铁佛寺镇广大干部群众正以只争朝夕的精神和决战决胜的信心,汇聚脱贫攻坚的强大动力,手拉手、心连心一起摘掉穷帽子。