941年12月8日,日军偷袭珍珠港的消息传来,燕京大学英籍教授林迈可敏锐地意识到日美即将开战,燕京大学再也无法为北平的知识分子和外籍人士提供庇护。他当机立断带着妻子和同事,沿西山秘密交通线,奔赴抗日根据地,后来这条路线被称为“林迈可小道”。

北平沦陷后,林迈可曾经三次深入根据地,为八路军运送药品、改装无线电设备。太平洋战争爆发后,他又通过这条小道前往晋察冀抗日根据地和延安,为中国人民的抗日事业作出巨大贡献。“林迈可小道”不仅是连接沦陷区与根据地的生命线,还记录着国际友人与中国人民在抗日烽火中淬炼出的深厚友谊。

1942年,林迈可在晋察冀军区担任无线电通信顾问。

逃出燕京大学

1941年12月8日清晨,林迈可的妻子李效黎起得很早。她一边安排厨师准备早餐,一边习惯性地打开收音机,收听从上海发出的英国广播电台的早间新闻。奇怪的是,无论李效黎怎么转动收音机旋钮,都收不到广播。是不是收音机坏了?李效黎警觉地叫醒丈夫,让他试一试。

林迈可扭了几下旋钮,收音机发出一种李效黎听不懂的语言。听了片刻,林迈可说:“糟糕,我们可能出不去了。日本兵有可能已经包围了燕京大学。”

原来,他们刚刚收听到的是德国广播电台的新闻。1941年12月7日清晨7时55分,即北京时间12月8日凌晨1时55分,日本战机偷袭了位于夏威夷的美国太平洋海军舰队基地珍珠港。

日本偷袭珍珠港,给二战以来一直奉行孤立主义的美国当头一棒。面对德国、日本两个法西斯国家开动起来的战争机器,美国已经不可能再像之前那样隔岸观火了。当林迈可从广播里听到日军偷袭珍珠港的消息时,立即意识到“日本和美国已处于战争状态”。

1937年7月,北平沦陷后,国民政府教育部密令北大、清华、北平大学、北平师范大学等校师生,从速离开沦陷区,前往西南、西北大后方组成临时大学。由于燕京大学有基督教背景,日军有所顾忌,暂时没有占领燕大。从此,燕大成为沦陷区青年学生免受奴化教育的一座孤岛。但随着国际战事的变幻,越来越多的燕大师生意识到,这座孤岛坚持不了太久,日美两国终将在太平洋上发生对决。日美一旦开战,生活在同盟国保护伞下的燕京大学和外国侨民,将面临侵华日军的直接威胁。

听到新闻后,林迈可立即将准备好的手枪放进口袋,对妻子说,自己去开校长司徒雷登的汽车,同时接其他想走的人,并嘱咐妻子赶紧收拾东西,十五分钟内离开燕京大学。

对于“日美开战”,林迈可并不感到意外。六天之前,在燕京大学任教的外籍教师已经开了个小会,讨论一旦开战,谁愿意通过西山逃到晋察冀边区去。

林迈可记得,生物学系的鲍茵小姐表示,她曾经去过北平周边的农村,那里的冬天冷得连茶壶里的水都要冻冰。外籍教师们普遍认为,一旦开战,美国会在几个月内打败日本,他们宁愿短时间接受拘留,也不愿意大冬天跑到农村去受罪。

事实证明,他们过于乐观了,后来同盟军足足用了三年多时间才打败日本。在此期间,居住在北平的外国侨民都被关进位于山东的潍县集中营,有些人甚至命丧于此。

参加这次会议的物理系教师班威廉记得,当时只有15名外籍教师表示愿意逃走。他们估计日本会在近期进攻泰国,从战火燃起到正式宣战,大概会有四个小时的窗口期,大家可以利用这个空当逃走。如果有人问起来,就说是去西山野餐。

然而,12月8日一觉醒来,日美已经开战,设想中的窗口期并不存在,一切发展得太快,快到无法用理性思考。当林迈可开着校长司徒雷登的汽车去接想走的同事时,只接到了班威廉夫妇——其他人,包括司徒雷登在内,都滞留在北平。

林迈可开着车,载着李效黎和班威廉夫妇,径直驶向燕大东门。李效黎记得,车驶到东门附近,她看到了自己的父母和姐夫,可事发紧急,来不及停下来告别,他们便冲出了校门。后来,有朋友告诉他们,他们离开后仅仅十分钟,日本宪兵就搜查了他们的房间。

20世纪30年代,林迈可(前排左二)、李效黎与燕大师生的合影。

三探根据地

与一般居住在北平的外国侨民相比,林迈可对日寇的警惕性要高得多,因为在此之前,他曾经三次探访抗日根据地,切身感受到日军的残暴和战争的残酷性。

1938年初,刚刚到燕京大学任教不久的林迈可,从报纸上读到了美联社驻平记者霍尔多·汉森有关冀中抗日根据地的报道。游击队在冀中坚持抗日的事迹,引起了他的关注。他决定和三名年轻的外籍教师一起,利用复活节假期,穿过日本占领区,去根据地一探究竟。

林迈可和同事背着新买的照相机,推着自行车,登上了前往保定的火车。那时候,日本人并不怎么限制外国人的出行,他们可以很轻松地穿越日本占领区,到中国人管辖的区域。

林迈可和同事从保定下了火车,又骑了几里地自行车,穿过最后一个日本人的岗哨亭,顺利抵达了中国人的岗哨亭。

当时八路军认为,外国访问者是最好的对外宣传途径,因此对林迈可一行非常欢迎。负责接待他们的同志,不仅带他们参加了抗日集会,观摩了新招募的部队操练,当地百姓还为他们专门制作了西式早餐——煎鸡蛋、烤馒头和啤酒。

根据地军民高涨的抗日热情,深深触动着林迈可。1938年暑假,他与同事戴德华又一次前往根据地,这次他们走得更远,抵达了位于任丘的吕正操将军司令部。在这里,林迈可二人又一次受到高规格的接待,部队甚至护送他们穿越平汉铁路,来到设在山西省五台山的晋察冀边区。

一路上,林迈可用照相机拍摄了很多珍贵的照片。有连绵起伏的太行山,有汹涌流动的拒马河,有根据地百姓善意的笑容,也有根据地战士英姿飒爽的操练……眼前的一幕幕与气氛压抑、窒息的北平形成了鲜明对比。林迈可从他们身上看到了一个民族绝不屈服的决心。

这次五台山之行,给林迈可带来的最大惊喜是与白求恩的重逢。

1937年12月,刚刚结束在英国南威尔士第二工业调查所工作的林迈可,接受聘请,到燕京大学任教。在开往北平的船上,林迈可认识了一位加拿大朋友,他就是日后在中国享有盛誉的白求恩医生。

1937年7月,宋庆龄在香港筹建保卫中国同盟(保盟),向全世界介绍中国抗战情况,并呼吁国际社会给予人道援助。白求恩了解到中国抗战情况后,立即向国际援华委员会提出组建医疗队到中国服务的想法。不久,他带领“加美医疗队”奔赴中国,在船上与林迈可不期而遇。

林迈可说,二人分别时没想到会再次见面。而此时,在五台山,白求恩成为晋察冀军区的一名随军医生。当时,林迈可和同事戴德华都得了痢疾,白求恩医生治好了他俩的病。戴德华急着回北平,林迈可便一个人留下与白求恩度过了珍贵的一周。

白求恩的医院设在一个普通的农家院子里,伤员们躺在土炕上。林迈可在回忆录中写道:“白求恩医生是一位热心而又相当朴实天真的共产党人。”他对病人有着超乎寻常的爱,无法忍受任何使病人遭受不必要痛苦的行为。有一次,几名伤员被送到医院几个小时后,工作人员才通知白求恩。白求恩大发雷霆,足足骂了那名工作人员十分钟。

由于交通条件限制,当时许多伤员要躺在担架上,奔波一个星期,才能到白求恩的医院。在这个过程中,许多人创口已经感染化脓。每当看到这一情形,白求恩的心情都非常沉重。

有感于白求恩深厚的国际主义精神和根据地军民不屈的抗日决心,第二次从根据地探访回来,林迈可开始参与到抗日游击队的地下工作中。

1939年夏天,林迈可与燕大数学系教授拉尔夫·拉普伍德、燕大学生赵明、燕大职工肖田,又一次踏上了前往晋察冀边区的探访之路。

这次他们没有像前两次那样坐火车,而是选择穿过西山前往根据地。温泉是从西山通往根据地的必经之路,这里一直设有日本兵的岗哨。林迈可记得,他们装作是去野餐的游客,日本哨兵见他是外国人,一晃手就放了行。

第三次根据地之行,林迈可比前两次走得更远。他们最初计划探访延安,但由于军事形势瞬息万变,当走到河北、山西交界处时,他们不得不放弃原有的计划,转而加入一支横跨石太铁路的游击队,前往位于晋南的八路军总司令部。

令林迈可等人感到惊喜的是,他们竟然在八路军总司令部见到了朱德将军。朱德平易近人的态度征服了林迈可和肖田等人。肖田对林迈可说,他与受过高等教育的人交谈,多少会有些不自在,但与朱德将军谈话完全没有约束感。

值得一提的是,在这次旅途中,林迈可又一次见到了白求恩医生。时隔一年,白求恩的汉语水平仍没有什么提高。他见到林迈可,大有他乡遇故知之感,表示自己太想吃西餐了,太想有一位说英文的伙伴了。林迈可邀请白求恩来北平,住到他家,西餐和住宿完全没问题。遗憾的是,分别几个月后,白求恩就因在手术中感染了败血症而牺牲。

第三次造访根据地,林迈可一行从晋察冀边区,经晋东南,跨过黄河渡口,乘坐陇海铁路去西安,然后从西安乘飞机到重庆,再飞到香港乘船,经过上海、天津,才辗转回到北平。当他回到燕京大学时,新学期开学已经一个多月了。学校的同事和他父亲甚至以为他被日本人杀了。

经过三次与根据地军民的近距离接触,林迈可深深地被中国人民的抗日决心感动了。太平洋战争爆发之前,日本人不怎么限制北平外国侨民的生活。外国人通过北平城门口,也不会被搜身,于是,林迈可经常利用这个便利条件,为游击队买药。

李效黎回忆,一天晚上,林迈可给她打电话说急需她的帮助。当她来到林迈可书房时,发现地板上堆满了一盒盒、一瓶瓶的药物。林迈可让她把商行的商标撕掉,再用中文写上药物名称。李效黎不敢多问,她从林迈可严肃的表情中体会到,此事关系重大。

忙活了好几个小时,二人终于把所有药物装进硬皮纸盒里。林迈可把纸盒搬进柜子,二人这才松了一口气。后来,李效黎才知道,这些药品是为山区的八路军游击队准备的。林迈可考虑,万一药品被日本人截获,看到药瓶上的标签,难免会连累卖药的药房,因此他才请李效黎帮忙撕掉标签。

那时,李效黎才知道林迈可在暗中帮助八路军。他们的情愫在共同斗争中暗暗生长,不久二人就在未名湖畔举行了婚礼。

李效黎回忆,结婚前后,林迈可正忙着帮平西抗日根据地的游击队安装收音机。他虽然是一名经济学讲师,但对无线电很有研究。几次探访根据地,林迈可发现游击队的通讯器材陈旧不堪,回到北平后便开始帮助他们购买通讯器材和安装收音机。

“7月的天气很热。迈可骑着自行车来回奔走于物理系实验室和校长住宅之间。他的书房本来不大,加上那么多的书和收音机零件显得更小了。焊接工作几乎一直没有停过,房子里就更热了。我用毛巾替他擦去脸上的汗,拿水给他喝。我还买来迈可爱吃的李子,剥好了喂他,以节省他的时间。焊接工作需要帮手时,我就充当他的第三只手。”李效黎在回忆录中这样写道。

新婚燕尔,他们既没有出门度蜜月,也没有采买家具、置办新居,因为林迈可实在太忙了,他的房间里摆满了各种收音机零部件,所有休息时间几乎都在组装收音机。

有几次李效黎的父亲不禁问:“迈可怎么老关在房间里?”为了保守秘密,李效黎只好推说,他研究学问需要安静,不愿被人打扰。

李效黎问林迈可,为什么只帮助共产党做事?“林迈可说,在北平只有共产党的军队在和日军作战,所以他只能和他们联系。”

“林迈可小道”

林迈可夫妇与班威廉夫妇从燕京大学逃进西山的过程,犹如一部跌宕起伏的好莱坞大片。

他们开车冲出燕大东门,沿着学校的北墙奔驰。“车子开得飞快,一路颠簸,车内静悄悄的,没有人说话,大家的神经都紧张到了极点。”

突然,一名警察拦下他们的车,几人的心提到嗓子眼。还好,警察只是让他们给一辆日本军用卡车让路。卡车驶过,林迈可继续猛踩油门往青龙桥方向开去。

经常去西山联络游击队的林迈可知道,青龙桥镇上有常驻的日本兵,任务就是检查来往车辆,防止有人给游击区送物资。于是,他从一条小路绕过岗哨,往西山开去。谁知道,山脚下有一队日本炮兵在练射击,黑洞洞的野战炮口对着公路。几人的心一下子沉下去,心想只要一颗炮弹,他们就得车毁人亡。此时,揣在林迈可兜里的小手枪显得那样无能。幸运的是日本兵并没有注意到他们的汽车,林迈可慢慢地开过岗哨,往黑龙潭方向开去。

几分钟以后,一行人来到黑龙潭庙门口。按照联络员余大卫的安排,林迈可等人将在这里与“七号”接头,由“七号”送他们去找八路军。可事出仓促,他们并没有在黑龙潭庙门口找到“七号”。日本兵近在咫尺,如果不赶紧决定何去何从,几人恐有生命之忧。

这时,几个挑着担子的农民从林迈可等人身边经过,李效黎灵机一动问他们,能不能帮他们把行李挑到北安河去?农民疑惑地问他们,为什么不开车去?李效黎只好说:今天天气不错,外国人想进山散散步。

农民们虽然觉得这几个外国人有些可疑,但是看在他们多出钱的份儿上,还是帮他们把汽车上的东西全搬了下来。不得不说,林迈可等人带的行李实在太多了——两包食品、两个背包、装收音机零件的绿箱子,还有班威廉夫妇的铺盖卷,这装备绝对不像是去露营的。

几个农民看着这么一大堆行李,心中含糊,隐约感觉这几个外国人有些可疑。走到半路,几名挑夫就“撂挑子”了,说自己没带身份证,再往前走警察可能会找他们麻烦。无奈之下,林迈可一行人只好又找了两名新挑夫帮他们挑行李。

没跟游击队的联络员接上头,林迈可决定去位于北安河附近的法国医生贝熙业的小别墅碰碰运气。

贝熙业民国初年便来到北京,曾任法国驻中国大使馆医官。1937年七七事变爆发后,他挺身而出,代表外国驻京医官致函中国红十字会,愿意为红十字会服务,支援中国人民抗日斗争。

贝熙业在北安河有一座小别墅,人称贝家花园,他经常往返于城里和贝家花园。由于贝熙业是法国人,日本兵很少检查他的行李,因此游击队经常托贝熙业往山里带药品。久而久之,贝家花园成了平西抗日根据地与北平城的一处秘密交通联络站。走投无路时,林迈可等人决定去贝家花园碰碰运气。

下午三点多,一行人终于来到了贝家花园。贝熙业的管家以为林迈可等人是贝大夫的朋友,于是热情地款待了他们。不过,他告诉几人,贝大夫已经三个多月没来贝家花园了。四人用英语商量一番后,决定对管家和盘托出,说他们要去找游击队,请管家协助。管家非常害怕,建议他们往西北方向走,没准能遇到游击队。

一行人只好又往关儿岭方向走,在那里他们又碰到一个法国人的小别墅,同样只有管家看门。不过,这位管家胆子比较大,得知几人来意以后立刻帮他们联系了村长。

村长是一名精干的老人,表面为伪军做事,实际上为游击队服务。当他听说,美国和日本打起来了,非常高兴,感觉不久就能把日本人打败。

老村长带着林迈可一行人,沿阳台山麓经环谷园、管家岭,钻入更深的山林,最终来到龙泉寺。老村长表示,“日本人晚上绝不敢到山这边来”。

就这样,林迈可等人在老乡家里度过了离开燕京大学的第一夜。后来,林迈可等人走的这条从温泉、北安河、管家岭、车耳营、凤凰岭,至平西抗日根据地的隐秘小路,被命名为“林迈可小道”。

其实,这条路只是北平抗日秘密交通线的一个缩影。北平沦陷后,平津地下党组织为了与抗日根据地取得联系,一共开辟了四条秘密交通线,分别是北平—妙峰山—田家庄、北平—镇边城、天津—北平—松林店—张坊—平西、北平—三家店—平西。“林迈可小道”就是第一条交通线。

经过一天的等待,林迈可等人终于见到了前来接应他们的人。当见到此人时,他们一直悬着的心总算放下了,来人是老熟人肖芳。肖芳是燕京大学物理系学生,前文提到的与林迈可结伴探访根据地的肖田是他的哥哥。

1940年前后,肖田、肖芳两兄弟负责根据地与林迈可的联络。多年后,肖田回忆,他们俩与林迈可的分工是,林迈可设计线路,肖田负责焊接,木工老杨负责制作,班威廉委托物理系机务车间的刘师傅焊接。

工作本来进行得十分顺利,突然有一天负责跟肖芳联系的地下党苏宇,被日本宪兵队抓走了。得知苏宇被捕的消息后,肖芳在事先约定好的联络点——燕大一号脏水井留了一张字条:“我回家了,这里的工作你看形势办,小苏有事了!”

苏宇被捕,肖芳失踪。当天晚上,肖田、林迈可等人就将组装好的发报器材,藏进地下室和三号脏水井中。几人刚刚藏好器材,日本宪兵就开始大搜查,而且发出通缉令,悬赏捉拿肖芳。此时,肖芳已经通过“林迈可小道”撤到西山,开始了新的工作。

时隔一年,林迈可与肖芳在西山重聚,“简直高兴得不可言状”,心想可算是联系上游击队了。

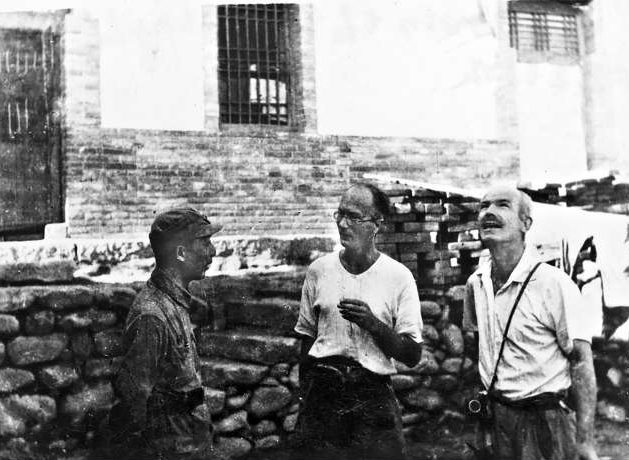

1939年,聂荣臻(左一)、林迈可(左二)和白求恩(左三)在交谈。

进入平西抗日根据地

当天晚上,肖芳带领林迈可一行踏上寻找游击队的山路。妙峰山上有日本驻军,因此他们只能绕道前行。多年以后,李效黎仍记得在西山回望北平的一瞬:“这一段路真长,途中我们不时回头看望远处北平城里闪烁的灯光。”

天快亮时,他们终于走到了山中唯一一间小农舍。此时,有30多名游击队员正在屋里睡觉。这是林迈可等人见到的第一支八路军游击队。

由于附近有日军碉堡,因此一行人只能白天休息、晚上赶路。对于常年生活在城市的人来说,晚上走山路是个不小的挑战。虽然他们带着手电筒,但怕被日军发现,根本不敢用,只能摸黑爬山。李效黎发现,上山还容易一些,下山则一失足就可能掉下悬崖。

走了两天山路,一行人终于来到了一个比较大的村子。令他们吃惊的是,这里的村民不像一般的山民那么闭塞,他们会向几人询问世界局势,什么希特勒、苏联,他们都知道。后来,林迈可发现,村里有一台无线电收音机,正是他前年夏天送到游击队的。

林迈可几人高兴极了,立刻拉出天线,打开收音机。没想到,收音机里竟传出英国BBC电台的广播。静静地听了一个下午广播,他们得知日本、德国、意大利已经向美国宣战,战火正在太平洋的岛屿上蔓延,香港已经沦陷了。

北京史地民俗研究者常华告诉记者,林迈可一行人最后落脚的这个小村庄是位于门头沟东北部的淤白村。淤白村的主街被分为两部分:上街叫白瀑岭,下街叫淤泥坑,电台便设在淤泥坑。

常华曾经实地探访过肖芳带林迈可一行出逃的这条路。他们从龙泉寺西上山,翻过位于海淀区与门头沟区交界的小黑山,进入深山区,经妙峰山主峰东北侧的活山涧,最后落脚在淤白村。据村里的一位姓张的老乡讲,他母亲曾接待过几个外国人,由地下党交通员带领,他母亲帮他们洗过衣服,还做过一顿窝头和疙瘩汤。

从淤白村进入平西抗日根据地,需要穿越日军的封锁线。肖芳把他们安顿在一户康姓人家中,独自返回北平寻找帮手。后来,林迈可和班威廉都提到,他们在康家过圣诞节的往事。他们不知道康家主人康纪元,还有另一个身份——妙峰山情报交通站第一任站长。

康纪元是淤白村少有的知识分子。七七事变爆发后,康纪元带着自家购买的枪,加入游击队。1941年,晋察冀中央分局社会部决定建立平西情报交通联络站。康纪元被任命为平西妙峰山情报站第一任站长。康纪元将情报站中枢设在淤白村,这里既是进入平西根据地的迎客站,也是离开平西根据地的送行站,很多重要客人都曾经住在“康家茅屋”。

在康家茅屋住了几天后,肖芳带领一支游击队回到淤白村。肖芳说,他已经通过电报联系上平西抗日根据地司令员萧克将军,萧克将军说,这里离日本人太近,一旦日本人派出大批力量来搜捕他们,当地游击队可能抵挡不住。因此,萧克将军派出一支部队,保护林迈可等人穿越封锁线。

一个月光皎洁的夜晚,林迈可一行在战士们的护送下出发了。时隔多年,李效黎仍记得一路上的艰辛:“爬过一座高山,穿过一条狭长的峡谷。这天刺骨的西北风劲吹,迈可的胡须上全是冰珠。”直到傍晚才抵达永定河边。

为了防止有人投奔根据地,日军将村里的船只都搜走了。村里农民用装谷子的簸箩当船,铁锹当桨,把一行人送过了永定河。

经过几天的艰难跋涉,林迈可一行人终于抵达平西抗日根据地、萧克将军的司令部。

平西抗日根据地位于北平以西,地跨昌平、宛平、门头沟、涿州、怀来、宣化等县,北靠平绥铁路,东临平汉铁路,南至易水,西达小五台山的广大地区。这里既是晋察冀军区东北方面屏障,又是八路军挺进平北、冀东的后方基地。

常华告诉记者,萧克将军的司令部在小峰口村。小峰口村位于今天河北省保定市涞水县,是一个只有几十户人家的小山村。村庄依山而建,村后为层峦叠嶂的大山,一条小河从村中穿过,地理环境甚佳。现在仍能在村中找到萧克将军的司令部旧址,当年萧克将军就是在这里接待了林迈可夫妇和班威廉夫妇。

在平西抗日根据地,林迈可还遇到一名老熟人——王友。在燕大工作时,林迈可经常骑着摩托车来往于燕大与北平城之间,利用外国人的身份为游击队运送药品和无线电零件。有一次,肖田问他,能不能帮一名没有通行证的八路军联络员进入北平?林迈可毫不犹豫就答应了,因为他常常骑车带学生进城。不久,一个个子高高、脸宽宽,看起来很机灵,还有点书生气的年轻人出现在林迈可面前,他就是王友。

林迈可骑着摩托车,带着王友直奔西直门。到西直门哨卡时,他不等日本兵询问,一脚油门开进了城,直接把王友送到了新街口菠萝仓胡同地下工作者黄浩家。多年以后,肖田的儿子在回忆文章中透露,王友的真实身份是晋察冀社会部平西情报交通站站长钟子云。他那次进入北平城是为了除掉几名死心塌地为日本人效力的汉奸。

钟子云的锄奸活动,在北平起到极大震慑作用,既保护了北平地下党的安全,又警告了为日本人效力的汉奸。这次锄奸行动进行得如此顺利,林迈可可谓头功一件,不过直到在平西抗日根据地再次见到“王友”,他对此仍茫然不知。

林迈可组装的无线电设备。

挺进晋察冀

过了春节,林迈可一行人在八路军的护送下离开平西,前往晋察冀军区聂荣臻将军的总部。林迈可夫妇下一步的打算是从晋察冀设法去延安,再转到重庆,看有没有可能取道印度回英国。可到晋察冀根据地不久,林迈可发现这里有更需要他完成的工作。

聂荣臻早就听说林迈可是一名无线电专家。一天,他将林迈可叫到自己的办公室,问他愿不愿意留下帮助根据地重建电台,并训练一批电台工作人员。

“我同意留下来工作,这里很缺乏技术人员。当然,我们不论到重庆、印度或英国,都是为了抗战,我想在这里可以更好地为抗日战争出力。你看怎么样?”

多年以后,李效黎仍然记得丈夫支支吾吾征求她意见的模样。晋察冀军区条件艰苦,李效黎又刚刚怀孕,林迈可担心她不同意留下。可在李效黎看来,自己更应该留下为抗日出一分力。“因为这是我的祖国,我真的很高兴你能这么做。”此时,她想起林迈可在北平时曾经许下的诺言,“只要英国和日本宣战,我就会去帮助中国游击队。”他说到做到。

就这样,林迈可夫妇没有跟外国侨民大部队转移到重庆,而是留在了条件艰苦的晋察冀军区。为了表示决心,他们俩拍了一张穿着八路军军装的合影,托朋友寄给林迈可在英国的老父亲。照片中,夫妇二人神采奕奕,不仔细看甚至看不出林迈可是个外国人。

晋察冀根据地没有教材,技术人员的专业知识也不够扎实,因此林迈可在给技术人员上无线电工程课时,不得不从最基础的电学第一定律教起。高等数学、大学物理、微积分这些常见的大学基础课,也成为无线电研究组的授课内容。

许多专业术语都是英文,为了提高效率,李效黎担任起英语老师。一切看似都要从零开始,可是在战火纷飞的前线,教授这些基础课真的有用吗?

面对林迈可的犹疑,聂荣臻将军宽慰他说,八路军不仅仅是一支战斗队伍,更是一支人民的队伍。为了战后新中国的建设,有必要也有责任培养一批未来的工程师。正如聂荣臻所料,钟夫翔、王士光、林爽等,林迈可当年带出的学生,后来都成长为新中国电讯领域的专家。

除了教学,改装、修理发报机也是林迈可的一项重要工作。当时,晋察冀军区物资匮乏,各军区的收发报机既笨重,功率还小,相当一部分甚至已经不能使用。为此,林迈可经常奔波于各个军分区之间,对这些旧收发报机进行拆卸、组装。经他改造,无线电不仅提高了发出电波的频率稳定性,还使设备体积缩小一半,便于行军打仗时携带。林迈可改装的收发报机的功率达25瓦,几百公里外也能用,达到当时的世界先进水平。

为了整合晋察冀各军分区的破旧无线电,林迈可向聂荣臻提出,能不能把各部门零散的元件集中到通讯部,看看能不能组装出一些可以使用的无线电。

林迈可的提议得到聂荣臻的全力支持,于是,他带领技术人员翻山越岭,从一分区到四分区,把所有电台的通讯设备修了个遍。

1943年2月,吕正操将军的部队急需一台发报机。由于靠近敌人,手摇发电机声音大,容易暴露,于是他设计了一部既可用手摇发电机,又可用电池供电的发报机。据说,连阎锡山的人见了都赞不绝口,想高薪聘请林迈可为他们工作,可林迈可想都没想就拒绝了。

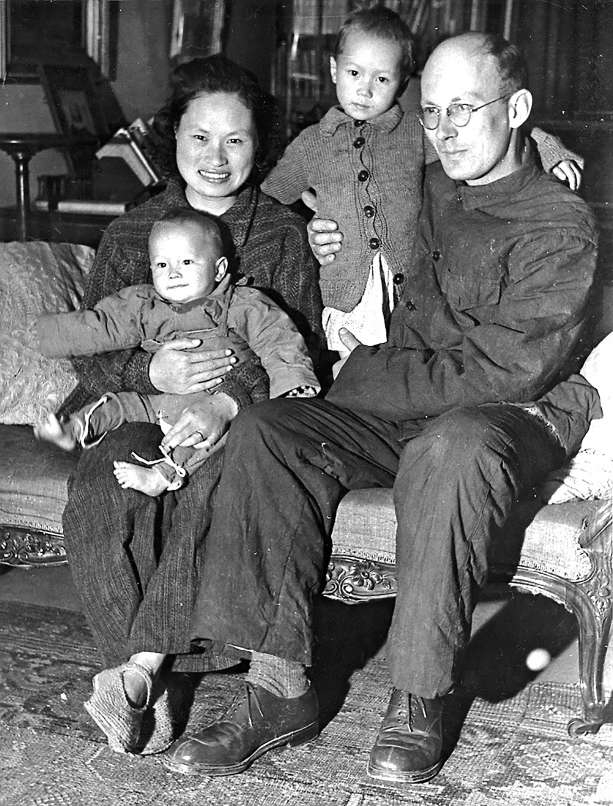

林迈可一家。

让世界听见延安的声音

1944年初,当晋察冀军区所有的通讯设备都已经修好,最后一批学员也学成奔赴工作岗位,林迈可向聂荣臻提出想去延安。

他在回忆录中写道:“我强烈地感到,共产党地区处于一种同外界完全隔绝的状态。”如果能建立一个大型电台,打破国民党的情报封锁,促进中共与英、美驻重庆机构建立联系,会更有利于抗战。他觉得去延安,比在晋察冀更有机会实现这一想法。

4月,林迈可一家在专人陪同下,前往延安。此时,他们已经不是夫妇二人,而是三口之家——他的女儿艾丽佳已经一岁多了。

穿过敌军三道封锁线,经历一个多月的跋山涉水,5月17日林迈可一家抵达延安。到延安两个星期后,林迈可夫妇接到通知,中国共产党中央委员会邀请他们去杨家岭参加晚宴,毛泽东、朱德、周恩来都会参加。林迈可夫妇激动极了。

多年后,李效黎仍记得,第一次见到毛泽东主席的情景。“他跟照片很像,圆圆的脸上有一双犀利的黑眼睛,一头黑头发从中间分开。他比迈可矮一些,但比迈可壮实得多。他的动作很慢,你可以感觉到他具有极大的耐力。他已经历过那么多的困难,今后最大的困难也能克服。他一直不停地抽烟,但并不妨碍他做事。他用缓慢的、低沉的湖南口音讲话,迈可听不懂,交谈时我就当翻译。”

毛主席对林迈可说:“不管你是什么原因来中国的,你能帮助我们打日本人,我们是很高兴的。我们感谢你的努力,你还能和我们一起过艰苦的生活,这是很不简单的。”

林迈可问毛主席,他在延安应该做些什么事。毛主席说:“再多休息几天,我们以后再谈这个问题。”

宴会开始,林迈可夫妇见到了许多中共中央的领导同志,在这里他感受到了共产党人的信任和热忱。

经过短暂休养,林迈可接受了朱德总司令的任命,任第十八集团军通讯部无线电通讯顾问兼新华社英语部顾问。

在前一年的春天,林迈可就曾试图通过无线电与英国驻华机构联系,让世界了解八路军。可是,由于设备太差,那次尝试失败了。在延安,他终于可以大展拳脚。延安通讯部的发电机是由几台旧汽车的发动机拖动的,只要合理安装发报机真空管和定向天线,就可以制造出一台联系得到国外的发报机。

这个设想得到朱德的支持,林迈可立即带领学生钟夫翔等人动手制作电台。不久,一台功率600瓦的发报机建成了。为了更好地接收信号,他们还需要制作一根灵敏度高的定向天线。如何确定天线的实际位置,几个人各持己见。晚上,林迈可拿着经纬仪来到无线电安装的位置,对准北极星,终于计算出天线该有的角度。8月15日,延安的英文广播面向世界“发出声音”。

这天,美国监听人员听到一个来自中国的牛津腔英语广播,正在字正腔圆地播报中国战况。经过分析,他们发现这个新信号竟然是延安发来的。

据说,美国方面对来自延安的讯号极其重视。他们将这些信息进行汇总,不仅提供给美国政府高层加以研究,还转送给其他盟国进行参考。美国记者史沫特莱曾说:“林迈可和延安无线电学校创建了广播电台,在其后数年中,中国和西方世界通过这座电台,才听到了华北的新闻。”至今,这些发自延安的新闻稿,仍作为美国国家档案,收藏在马里兰州联邦传播委员会的档案库里。

工作之余,林迈可还用他在北平买的德国蔡斯伊康照相机,拍摄了许多珍贵的镜头。这些有关平西、晋察冀和延安军民的日常生活的照片,成为反映抗日根据地最珍贵的记录。

1945年8月,日本帝国主义无条件投降,离别的日子也要到来了。11月7日,林迈可一家将乘飞机去重庆,然后返回英国。

临走前,毛主席为他们饯行。席间,林迈可向毛主席提出许多问题。“他关心中国的未来,中国如何才能强大起来;关心多灾多难的中国是会有战争还是和平,他不仅尊敬和同情中国人,还深深地热爱中国人。”

不久前,毛主席刚刚结束重庆谈判回到延安,他用一贯低沉的音调说:“林先生,你比其他外国人更多地了解我们,中国共产党是不想再打仗了……整个国家都需要和平,每一个中国人都不愿意打仗。蒋委员长是唯一可以给予我们和平的人,他有充分的权力可以阻止两党发生内战。国家的命运掌握在他的手上,他决定战,还是和,未来的中国历史将决定他是不是一个真正的爱国者!”

李效黎记得,“毛主席有些激动,脸微微发红。”看得出,他为争取和平作出了巨大的让步。

这次会面两天之后,林迈可一家登上前往重庆的飞机。不久,他们绕道印度加尔各答、巴基斯坦卡拉其、埃及亚历山大、意大利西西里岛回到了阔别多年的英国。

习近平总书记曾这样评价林迈可:“已故英国议会上院议员林迈可勋爵积极参加中国人民抗日战争,在极为艰苦的环境下,帮助中国改进无线电通讯设备,他还冒着生命危险,为中国军队运送药品、通讯器材等奇缺物资。历史将永远铭记这些为中英友好、为世界和平正义事业作出杰出贡献的人们。”