1946年12月,朱德总司令在他60岁生日时,兴之所至,和董必武原韵,赋诗两首,其中一首后来广为传诵,诗中写道:“历年征战未离鞍,赢得边区老少安;耕者有田风俗厚,仁人施政法刑宽;实行民主真行宪,只见公仆不见官;陕北齐声歌解放,丰衣足食万家欢。”诗中“实行民主真行宪,只见公仆不见官”两句,再现了当年陕甘宁边区干部的好作风。

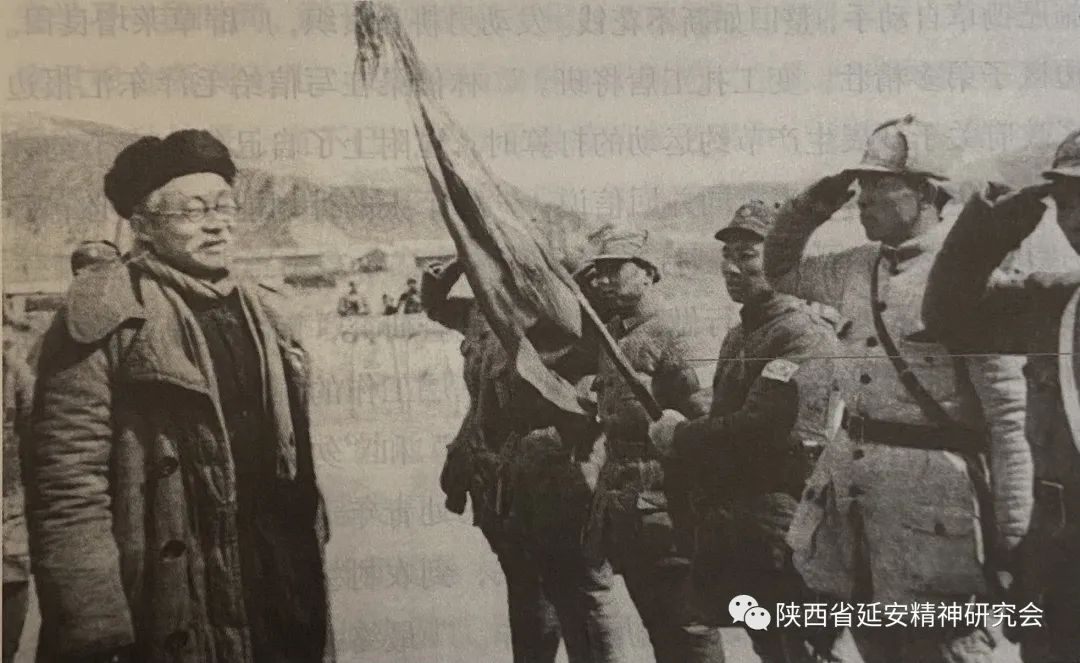

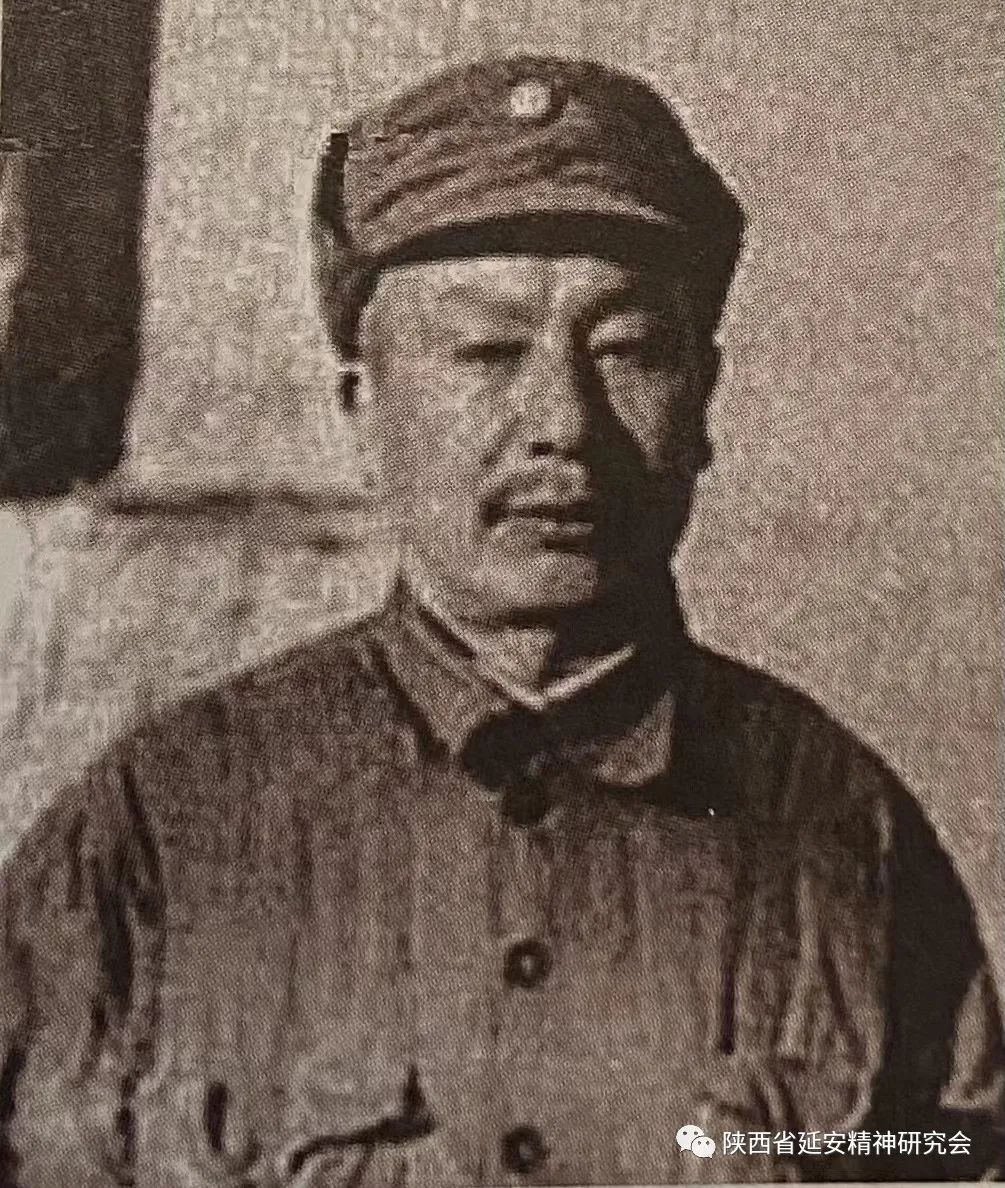

“这才是我们的主席呀” “为人民服务,为世界工作”,是陕甘宁边区政府主席林伯渠始终不渝坚守的信条,也是林伯渠与群众同甘共苦的写照。1941年是边区经济非常困难的一年,也是边区公粮最重的一年,老百姓怨气很大。林伯渠得悉,手持拐杖,走家串户,了解群众反映,倾听百姓呼声。每到一地,那里的群众络绎不绝去看望他,许多人像见到久别重逢的亲人一样,有的诉说对政府的意见,揭露某些干部徇私情的事实,有的对政府某些工作提出建议,甚至连两亲家之间的纠纷都告诉他。凡是和他谈过话的老乡,逢人便说:“这才是我们的主席呀!没有一点儿官架子。奇怪的是,我们的一切他都知道哩!”有一年,延安临镇74岁高龄的李全海老人,带着陕北的土特产和两只大公鸡,来延安看望林主席。1945年,边区举行第三届参议员选举,林伯渠在延安市南关选区以占绝对多数的10857张选票当选。 1943年2月,林伯渠在南泥湾劳军 林伯渠身兼多职,政务繁忙,日理万机,大生产运动中还扛着镢头在延安南川开了一片地,种上谷物和蔬菜,经常挤时间锄草、浇水、施肥,管理得很精细,每年都获得好收成。边区政府号召开展生产节约运动,林伯渠以身作则,带头响应,首先在边区政府机关墙报上贴出了个人的生产节约计划,其内容是:(一)从农业生产上,用变工合作方式,完成上交粮食二石细粮的任务。(二)收集废纸交建设厅。(三)戒绝吸外来纸烟。(四)今年的棉衣、单衣、衬衣、鞋袜、被单、手巾、肥皂,全不要公家供给。他还写了一首生产节约诗:“待客开水不装烟,领得衣被用三年。淡巴菰一亩公粮缴,糖萝ト二分私费赡。施肥锄草自动手,整旧如新不花钱。发动男耕和女织,广辟草莱增良田。边区子弟多精壮,变工扎工唐将班。”林伯渠在写信给毛泽东汇报边区政府关于开展生产节约运动的打算时,也附上了自己的生产节约计划。毛泽东看后深表赞同并回信说:“你个人的计划能实行,必有好的影响。我也订了一点计划,准备实行。” 林伯渠不但身体力行做到深入实际调査研究,而且鼓励基层干部和青年干部养成这种优良作风,对要去基层工作的青年干部提出四点希望,其中有“深入实际,加强调查研究”和“勿做‘钦差大臣’,要甘当’小学生’”两点。边区政府秘书处青年干部陈昌林说:“毛主席提出知识青年到前线去,到基层去,到农村去。我是知识青年,缺乏实际斗争经验,应该到基层去工作。”最终,陈昌林到绥德分区最艰苦的佳县当了区长,工作十分出色。 陇东人民爱戴的“王善人” 抗日战争时期,在陕甘宁边区陇东分区的老百姓中,流传着共产党、八路军的干部中有个“马青天”和“王善人”。“马青天”是陇东分区专员马锡五,“王善人”是驻陇东的八路军第三八五旅旅长兼政委王维舟。 王维舟 1939年6月的一天,王维舟与警卫员李有义帮助旅部炊事班下河挑水,走到城墙边,看到一位妇女带着小孩在挖墙皮,小孩嘴上已经糊满了土,上前一问,才知道他们挖的是一种含有少量盐分的“白板土”,陕北农民在饥荒之年常用它来充饥。经了解这位妇女的丈夫叫史华,是村里的民兵营营长,去延安学习一段时间,剩下她带着孩子租种土地。赶上年景不好,交完租后,家里粮食所剩无几,只好采摘榆树叶子和挖“白板土”补充。王维舟看到这种情景心痛不已,把母子俩带回自己家中,让爱人去食堂打饭给他们吃,又找出自己孩子的衣服,交给娘儿俩。王维舟知道,解决一顿饭并不能解决这个家庭的饥荒问题,他亲自给陇东专员马锡五写信,建议请专署(政府)给这位妇女解决五斗粮和一些救济款,以度粮荒,并责成警卫员小李带着母子俩去专署的相关部门落实。出了大门,那位妇女问小李:“外地口音的大个子姓啥?是八路军啥官?”小李告诉她:“大个子是我们王旅长。”那位妇女“哎呀”一声:“老天爷睁眼了,八路军当官的是大善人。”从此“大善人”的名声就在群众中传开了,在庆阳城方圆百十里,人们都知道,八路军干部里有个“王善人”,只要是百姓的事,他都会放在心上。 1942年,有位老大娘到了三八五旅旅部,要找“王善人”看病。哨兵挡住老大娘,告诉她,“王善人”是旅长,不是医生。王维舟知道后亲自出来见老大娘,得知她得了一种叫“瘿瓜瓜”(即缺碘引起的大脖子病)的地方病,便把这位素不相识的老大娘送到庆阳城外三八五旅的医院。在当时的医疗技术条件下,医生认为老大娘需要做手术,但陕甘宁边区受到封锁,医疗条件非常困难,旅医院没有相应的专业技术人员。王维舟致信有关部门,请求帮助治疗老大娘的病。不久延安派来了两位专职的外科大夫,为大娘做了手术,使她很快痊愈。 边区首任女县长 1941年7月,绥德分区妇联主任邵清华调任安塞县县长,成为陕甘宁边区的第一任女县长。 安塞县县长邵清华 邵清华上任伊始,边区政府主席林伯渠对她说:“过去你只是做妇女群众的工作,今后你是一个县的’父母官’,男的、女的,各种人的工作都要做,这就要更广泛地联系群众,深入实际,多做调查研究。”邵清华没有辜负林主席的期望,她身为县长,却不以长官自居,对于农业生产、农贷发放、移民难民安置,她都一一亲自过问,妥善解决。1940年,安塞六区曾因歉收发生了一起20余人哄抢窑则湾粮库粮食事件。县保安科派员前往缉拿,打死一人,逮捕一人。邵清华上任后,倾听群众的反映,派员深入六区进行调查。査实原化子坪乡指导员张彦,在群众吃粮困难的时候,一不向上反映,二不想办法为群众借粮,反而唆使群众抢粮,自己从中获利。真相大白后,邵清华下令速捕了张彦,群众拍手称快。 由于连年灾荒,1942年春,不少群众无米下锅,无籽下种,一些农户出卖农具,准备外迁他乡。邵清华了解情况后,连夜起草报告,要求边区政府减征公粮,并向安塞援助粮食救急。边区政府及时采纳了她的建议,这一年公粮、公草缩减20%,并向安塞下拨救济粮100石,发放农贷款28万元,还向群众出借了一些谷草。邵清华还动员干部筹措粮食60石,解决了困难户的燃眉之急。群众缺盐,她亲自组织运盐队伍,制订运盐计划,使运盐工作开展得烈烈,食盐困难遂被解决。群众缺衣穿,安塞又不产棉花,且很少有人会纺线织布。邵清华请来了外地一位会纺织的妇女担任教员,动员17名妇女参加学习。在这些妇女掌握了技术后,她又把她们派到各区去当教员,用滚雪球的办法,使纺织生产很快在全县开展了起来。 邵清华的事迹很快传开了,延安《解放日报》的报道中称赞:“安塞县县长邵清华,彼为二十五岁之女青年县长。该县政府在她的主持下,一切均井井有条,成绩斐然,深受该县民众之欢迎。”《新华日报》撰文称赞:“年轻的女县长邵清华女士,到任之后,处理了几个案件,在市镇上向群众讲了一两次话,不久就威声大振,在老百姓心目中成了真正的民之父母官了。”