1939年冬,八路军留守兵团政治部主任莫文骅到驻永坪的警备四团检查工作,团长汇报说,战士向老百姓借锅,有的老乡不借,还把锅沉到水塘里,炊事班到老乡家里做饭,老百姓把烟筒堵起来。1940年的一次座谈会上,留守兵团的一些领导说“老百姓越来越凶了,不给部队房子住,大冷的天让部队住在露天里”“老百姓动不动就要拉我们去见毛主席”等等。是什么原因导致老百姓有这么大的怨气?如何解决在根据地存在的“鱼大水小”和“头重脚轻”问题?这是中共中央和陕甘宁边区政府当时必须要反思和解决的问题。

被疑动机不良的提案

1941年11月6日至21日,陕甘宁边区第二届参议会第一次会议在新落成的参议会大礼堂隆重举行。在新选出的参议员和候补参议员中,有工人、农民、中共干部、党外民主人士,大家济济一堂,共商边区大事。

毛泽东出席了会议的开幕式,并发表了重要演说。他指出:“国事是国家的公事,不是一党一派的私事。因此,共产党员只有对党外人士实行民主合作的义务,而无排斥别人、垄断一切的权利。”并号召参议员本着知无不言、言无不尽的精神,提出宝贵意见,实行党内外民主合作,团结抗战,打倒日本帝国主义。共产党人和毛泽东的真诚态度,在党外人士中引起了强烈反响。

陕甘宁边区参议会大礼堂

在陕甘宁边区第二届参议会第一次会议上,关于如何克服当时的严重困难,坚持长期抗战,是讨论的中心议题之一。与会参议员群策群力,共商国是,各抒己见,献计献策,并就军事、政治、财经、文教等各方面提出了大量提案和建议。李鼎铭在这次会议上以主人翁的责任感,先后提出了好几条提案,其中最重要、最有影响的是关于精兵简政的提案。

但是,精兵简政的提案在酝酸过程中,有一些参议员不赞同,甚至有人奉劝李鼎铭不要提这样的提案。认为正值抗战数国紧急关头,敌人以大量兵力向我们进攻,这时提出实行精兵简政,是否适宜,值得怀疑。有的说,“提倡精兵主义,部队就不能发展”。有的担心,一来参议会不一定通过,二来共产党不一定接受。有的人甚至怀疑李鼎铭提出这个提案的动机

陕甘宁边区政府主席林伯渠和副主席李鼎铭(左)的合照

但是,目睹边区财政经济面临严重困难情况和存在的诸多问题,又想到毛泽东在参议会开幕式上的演说,李鼎铭信心和勇气倍增。他主动同几位参议员商量,毅然向大会提交了精兵简政的提案。

一剂解决根据地病症的“对症药”

对于边区参议员的提案,中共中央和毛泽东特别重视。在繁忙的工作中,毛泽东仔细地翻阅了参议会报的每一份提案,并且进行了认真的分析研究。毛泽东把李鼎铭等关于精兵简政的提案一字一句地抄在笔记本上。他认为,精兵简政虽然是针对陕甘宁边区的情况提出的,但是,可以从中看到这是解决目前抗日根据地存在的病症的一剂良药。他在提案旁加了一段批语:这个办法很好,恰恰是改进我们的机关主义、官僚主义、形式主义的对症药。

精兵简政提案提交大会讨论,果然,反响很大。尽管有一些不同看法,但经过一番热烈的讨论,大多数参议员认为精兵简政的提案具有远见卓识,是适时的中肯的。当李鼎铭在边区参议会就精兵简政提案发言一结束,毛泽东就立即站起来,一边鼓掌一边走到台前,极其深刻而生动地阐述了实行精兵简政的必要性,对一些不正确的批评进行了反批评。最后,在对这个提案表时,参议员投出165票赞成票,多数通过,并议决“交政府速办”。精兵简政提案终于在边区参议会上通过了。

留守兵团给陕甘宁边区政府赠 “民主典范”牌匾

12月6日,延安《解放日报》以《精兵简政》为题发表社论,认为精兵简政“不仅在陕甘宁边区,即在各敌后抗日根据地,也是非常恰合时宜的主张”。12月中旬,毛泽东为中共中央起草的《关于太平洋战争爆发后敌后抗日根据地工作的指示》,把“精兵简政,节省民力”列为“目前迫切的重要的任务”,要求党、政、民众团体全部脱产人数不得超过甚至更少于该地人口总数的3%,财政政策必须注意量入为出与量出为入相结合。

1942年4月,中共中央再次发出关于精兵简政的通知,指出精兵简政包括两方面的问题:一是要求从长期坚持根据地着想,注意节省与积蓄民力;二是要求从战争与农村环境着想,注意组织精干,分工合理,使政策能贯彻下去,使工作效率等大大提高,使军事行动能灵活便利。

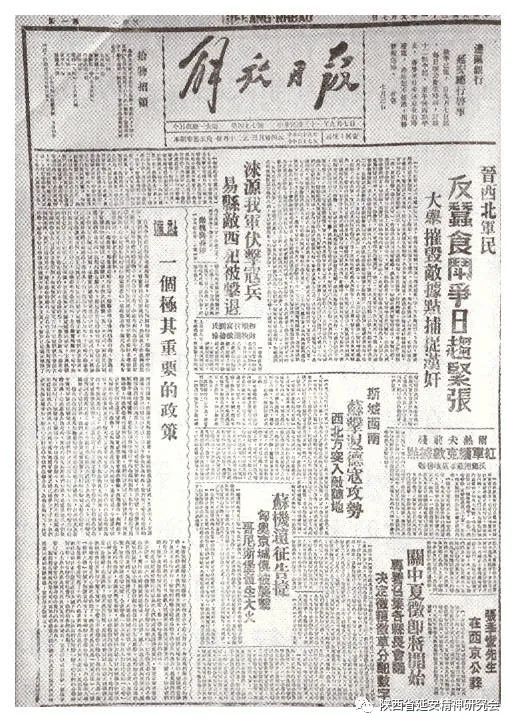

《解放日报》社论《一个极其重要的政策》

9月,毛泽东根据十个月来推行精兵简政的情况,为延安《解放日报》撰写了《一个极其重要的政策》的社论,要求各根据地都要把精兵简政“当作一个极其重要的政策来看待”。毛泽东用人们穿衣服必须随着气候的变化而变换的比喻,生动论述了实行精兵简政的重要性。他说:每年的春夏之交、夏秋之交、秋冬之交和冬春之交,人们都要变换一次衣服,如果有人在这时不会变换衣服就要闹出些毛病来。在根据地实行精兵简政,就好像是八路军新四军到了春夏之交要脱去冬衣穿夏服一样,如果这时不轻装,还是一身臃肿,头重脚轻,那就不适于作战。但是,只要八路军新四军实行精兵简政,及时脱去冬衣换上夏服,虽然身子变得小一些,却变得更扎实更精干,就会成为无敌的力量。

12月1日,中共中央颁发《关于加强统一领导与精兵简政工作的指示》,再次要求:没有实行精兵简政的地方立即着重研究,实行精简;已经实行了的地方再加审査,凡不彻底的地方,须彻底来一次大大的精简。军队在抗战期间原则上不再补兵,全军准备在明年至后年缩小一半(由57万缩至20余万),量小而质精,更有战斗力。

1943年10月1日,中共中央在《关于减租生产拥政爱民及宣传十大政策的指示》中,把精兵简政列为抗日根据地的十大政策之一,排在首位的对敌斗争之后,成为抗日根据地的第二项大政策。

“精兵简政”之花开遍抗日根据地

在中共中央的推动下,精兵简政在各抗日根据地内包括党政军机关、学校及民众团体普遍地实行起来了。

在陕甘宁边区,1941年12月,边区政府发出了《为实行精兵简政给各县的指示信》,开始第一次精简。1942年6月,边区政府第二十六次政务会议讨论通过《陕甘宁边区政府系统第二次精兵简政方案》,实施第二次精简。1943年3月13日,边区政府主席、副主席明令公布,下达执行《陕甘宁边区简政实施纲要》,要求1943年上半年完成第三次精简任务。1944年1月7日,边区政府副主席李鼎铭在边区政府委员会会议上做了《边区政府简政总结》的报告,分别从精简、统一领导、反对官僚主义、提高效能、节约五个方面,对这次精兵简政做了高度评价,认为“一年来实行的结果,可以确定地说,已经相当达到了上述五个目的”。

在敌后抗日根据地,八路军总直属队于1942 年1月12日制定《精兵简政中人员紧缩的具体办法》,要求“必须深人传达精兵简政的意义,要经过上课讨论等方式,使每个人员均具有正确的了解”。1942年,在八路军的三大主力师中,贺龙的一二〇师人数由35000缩减至27000人;陈光担任代师长的第一一五师及山东分局、山东纵队司令部,仅三大机关就由1万人精简为3500人:刘邓的第一二九师师直、第三八五旅、新一旅和各军分区,由原来420个单位减至269个单位,人员也精减了三分之一。

通过大力推行精兵简政,各根据地解决了“鱼大水小”和“头重脚轻”的问题,同时,实行简政,提高了效率,减少了人力物力,节约了财政支出,减轻了人民负担,发展了生产。以陕甘宁边区征收公粮为例,自1941年的20万石后,逐年下降,1942年为16万石,1943年为18万石,1944年为16万石。表面上看,1943年征收的公粮比1942年有所上升,其实,由于生产的大发展,公粮在边区粮食总产量中的比例一直是下降的,即由1941年的13.85%,降到1942年的11.14%、1943年的10.16%、1944年的8.80%。

毛泽东对精兵简政政策的提出和实行很肯定。1944年9月8日,毛泽东在《为人民服务》讲演中指出:“精兵简政这一条意见,就是党外人士李鼎铭先生提出来的,他提得好,对人民有好处,我们就采用了。”