1938年毛泽东《论持久战》发表后,周恩来把该书的基本精神向时任国民政府军事委员会副总参谋长白崇禧做了介绍。白崇禧深为赞赏,认为这是克敌制胜的最高战略方针。白崇禧后来又把该书的基本精神向蒋介石转述,蒋介石也十分赞成。在蒋介石的支持下,白崇禧把该书的基本精神归纳成两句话:积小胜为大胜,以空间换时间。在取得周恩来的同意后,军委会通令各战区司令长官,作为抗日战争中的战略指导思想。

《论持久战》的大智慧

1931年“九一八”事变后,随着日本侵华步伐的加快,中国军政界开始关心与研究应付日本侵略的战略战术。

1932年4月12日,蒋介石在南昌举行的军事整理会议上阐述了他对日作战的方针,他说:“现在对于日本只有一个法子——就是做长期不断的抵抗。”“日本把我们第一线部队打败之后,我们再有第二第三条线部队去补充,把我们第一线阵地突破之后,我们还有第二第三条线阵地来抵抗,这样一部复一部的兵力、一线复一线的阵地,不断地步步抵抗,时时不懈。”“这样长期的抗战越能持久越是有利。若是能抵抗三年、五年,我预料国际上总有新的发展,敌人自己国内也一定将有新的变化,这样我们的国家和民族才有死里求生的一线希望。”因此,抗战时期蒋介石倾向于单纯的军事防守战略,其持久战也主要是着眼于战役持久,为的是等待外部援助,也就显得幼稚和褊狭。

当时,还有多位国民党军政大员提及过持久战,其中以蒋百里的持久战最切实际。他在撰写的《日本人——一个外国人的研究》中指出:中日这场战争将不仅是一场全面战争,而且是一场十年八年的长期战争,在战争初期,中国军队在日军的猛攻下会守不住沿海地区而后退,所以应以湖南一带内陆省份为抗战基地。“我们对于敌人制胜的唯一方法就是事事与之相反,就是他利于速成,我却用持久方针使他疲敝。”此外,陈诚、李宗仁等先后都提及过持久战。

《论持久战》的各种版本

但是,蒋介石和国民党这些军政大员所讲的持久战,大多只能做出一个简单判断,并未上升到一个理论,没有对持久战进行系统全面的论述,更没有将这种思想装进“所有官兵和民众的脑子里”,成为指导全民族抗日的战略思想和指导方针。他们的持久战,与毛泽东的《论持久战》主张不同,立场也不同,更难以望其项背。

为批驳国内当时盛行的“亡国论”和“速胜论”错误观点,1938年5月,毛泽东在经过长时间的思考和数日的奋笔疾书后,公开发表了《论持久战》。文章系统阐述了中国抗日战争的规律,清晰回答了以下几个问题:第一,中国是能够战胜日本的;第二,中国要团结一切可以团结的力量,打一场人民战争,这是战胜敌人的唯一法宝;第三,抗日战争要打一场持久战,战争将经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,最后胜利属于中国。毛泽东还就打什么样的持久战、怎样打持久战等问题做了进一步的阐释。1939年6月至7月间,为纪念抗战两周年,毛泽东又撰写了《再论持久战》,并做了《再论持久战》的报告,强调在抗战最困难时期,必须反对投降、反对分裂,坚持持久战,坚持抗战到底。

《论持久战》和《再论持久战》体现出了毛泽东的大智慧,表现在他对战争规律的透彻理解,对中国社会现状和民众心理的准确把握。在他看来,单单凭着国民党军队的力量,是无法取得胜利的;仅靠共产党的力量,也同样难以打败日本。必须发动广大民众,实行全民族的持久抗战,同时,要反对投降、反对分裂,这样才是战胜日本法西斯的唯一正途。

共产国际兼管中国事务的季米特洛夫仔细阅读了《论持久战》后,对毛泽东精辟的分析、科学的论断拍手叫绝,由此对毛泽东更加佩服。后来,季米特洛夫在共产国际刊物上发表文章称:“有史以来,还没有人把军事问题、战争问题说得这样透彻过,《论持久战》是一本划时代的著作。”

“熬时间”的持久战

毛泽东在《论持久战》中指出:抗日战争的相持阶段“将是中国很痛苦的时期”,“我们要准备付出较长的时间,要熬得过这段艰难的路程”。当然,相持阶段也是敌强我弱形势“转换的枢纽”。

1938年年末,八路军在华北基本完成战略展开后,中共六届六中全会确定了“巩固华北,发展华中”的战略方针,要求再开辟一个新的战略方向。1940年夏,南下的八路军与渡长江北上的新四军会师苏中,基本完成了这一任务,抗日根据地军队总数超过50万人,根据地(含游击区)人口达到1亿。当时中共中央曾决定,再扩军30万,争取尽快达到100万。然而1941年1月国民党顽固派发动了皖南事变,侵华日军又以后方的“治安战”为作战重点,至1942年,根据地人口缩小到5000万人,经济极度困难。为克服“鱼大水小”的矛盾,中共中央决定精兵简政,将军队数量减至40万以下,并一度提出只保留20万军队,其余全部地方化或变成民兵,以熬过最困难的阶段。1943年以后,因斗争形势好转,减少军队的行动停止了,不过敌后根据地的军队在1944年夏天局部反攻开始前,也只保持在47万人,以减轻群众负担。

共产党在敌后战场坚持与敌人进行“熬时间”的持久战,从自身来说,必须排除消极避战和急躁冒进两方面情绪;在外部,还要承受许多诬蔑和不满,国民党曾诬蔑共产党“游而不击”,苏联对中国共产党不配合其战略需要出击日军很不满。为此,毛泽东解释说“我们采取巩固敌后根据地,实行广泛的游击战争,与日寇熬时间的长期斗争的方针,而不是孤注一掷的方针”。因为,对付强悍凶顽而一般不肯缴枪的日本军队,根本不能拼火力,只能充分发挥人民群众支援的优势,以游击战与敌周旋,与敌人“熬时间”。华北抗日根据地当时提出,每县要做到一天消灭一个鬼子,这样200个县一个月战果就是6000人,相当于歼敌一个旅团。正是靠着不孤注一掷而采取分散游击的方式,中共度过了抗战的困难时期。

持久战是根据抗战形势和敌我力量的此消彼长而变化的,不是固定被动的。1944年春季至秋季,日军发动豫湘桂战役,国民党丧失大片国土。这时,敌后根据地军民根据“扩大解放区,减少敌占区”的号召,以群众性游击和“挤”敌人方式展开了局部反攻,一年内收复几十座县城。针对日军南侵,为解放新沦陷区人民,中共中央又提出了“敌人攻到哪里,我们跟到哪里”的战略决策,八路军、新四军组织南下部队挺进河南、安徽、湖北、湖南、江苏和浙江等地,迎来了抗战期间第二次大发展。至1945年夏初,敌后抗日根据地的军队发展到93万人。

从中日战争的进程看持久战,共产党坚持“熬时间”的持久战确实使中国愈战愈强而日本愈来愈弱。

兵民是胜利之本

“兵民是胜利之本”,是毛泽东《论持久战》的重要论断,他强调指出:“武器是战争的重要因素,但不是决定的因素,决定的因素是人不是物。”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”

抗日战争期间,八路军、新四军发挥与人民群众有着血肉联系的政治优势,创造了适合所在地区特点的地雷战、地道战、麻雀战、围困战、捕捉战、窑洞战、攻心战、交通破袭战、水上游击战等群众性游击战的作战方法,取得了多次战役和战斗的胜利,演绎了一幕幕人民战争的历史活剧。

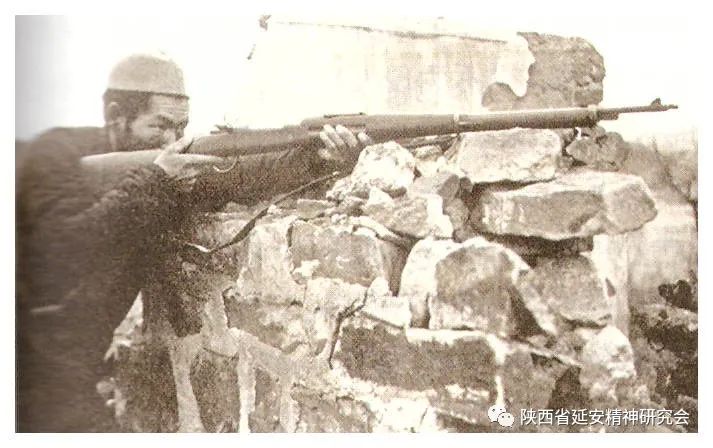

抗日根据地军民用冷枪打击敌人

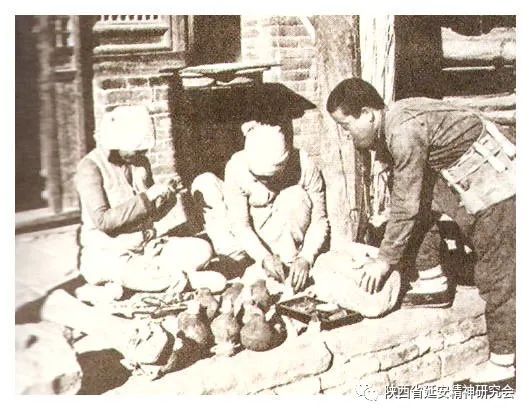

民兵在制造地雷

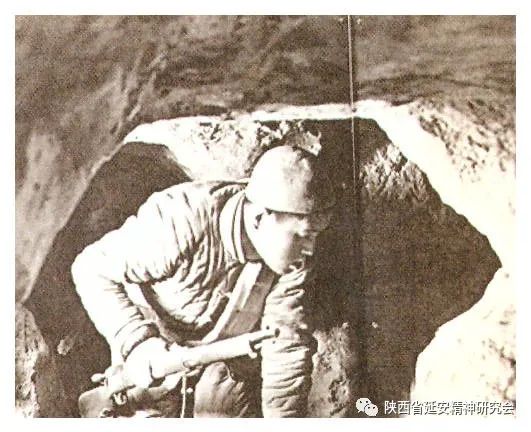

利用地道战打击敌人

晋察冀边区阜平县民兵,在1943年秋季反“扫荡”作战中,巧布地雷阵,使进入阜平县城的敌人处处遭到地雷杀伤,炸得日军不敢走路,不敢入屋,处境非常狼狈。

冀中根据地广大军民因地制宜,将原来简单的地窖、壕沟和土洞加以改造,深挖成户户相通、村村相连、互相掩护、纵横交错的地道网,构成对敌斗争中坚固而隐蔽的“地下长城”。到1944年年底,冀中根据地就挖掘地道1.25万公里。清苑县冉庄地道战就是其中的成功范例。

太岳根据地的沁源围困战更是全国闻名。1942年冬,日军对太岳根据地实施“扫荡”,以一个大队兵力侵占沁源,企图使沁源伪化。沁源抗日军民针锋相对,对入侵日军展开了长达两年半的围困战。他们采取清野大行动,把水井填实、碾磨炸毁、粮食运走,隐匿到深山老林与敌周旋,使日军失去赖以生存的物质条件。其后,抗日军民还掀起了“抢粮运动”,他们趁夜摸进敌人的据点,夺回敌人抢劫的粮食、羊、牛和其他财物。后来发展到“抢敌运动”,他们甚至连敌人的军用物资以及服装也“劫”,使敌人惊恐万状,惶惶不可终日。沁源围困战受到中共中央的重视和表彰。

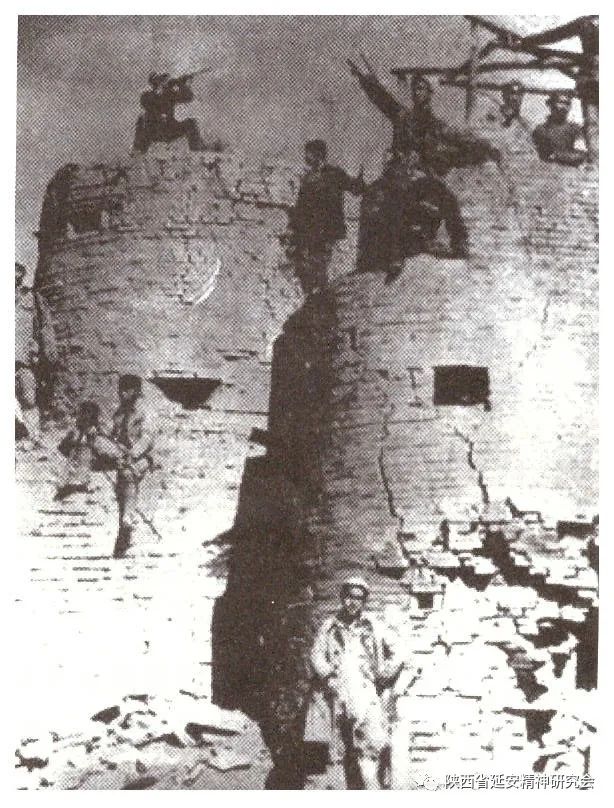

沁源围困战后当地军民在日军碉堡欢庆胜利

对于敌后根据地人民的斗争情况,进入根据地采访的国外记者团是这样记述的:“由于战斗无处不在,无人不是战斗员,你很难找到惊心动魄的故事,也甚少发现一个规模宏大的战史。根据地军民的生活就是战斗,战斗就是生活。它无处不在,又难以触摸。”

在抗战开始时,八路军和新四军只有几万人,武器装备都很差,而且长期处于敌顽夹击之中,但是,正因他们坚持人民战争的思想,越战越强,越战越勇,越战越多,到抗战后期,共产党领导的抗日武装主力部队就发展到120余万人,民兵发展到260余万人,成为打败日本侵略者的主力军。