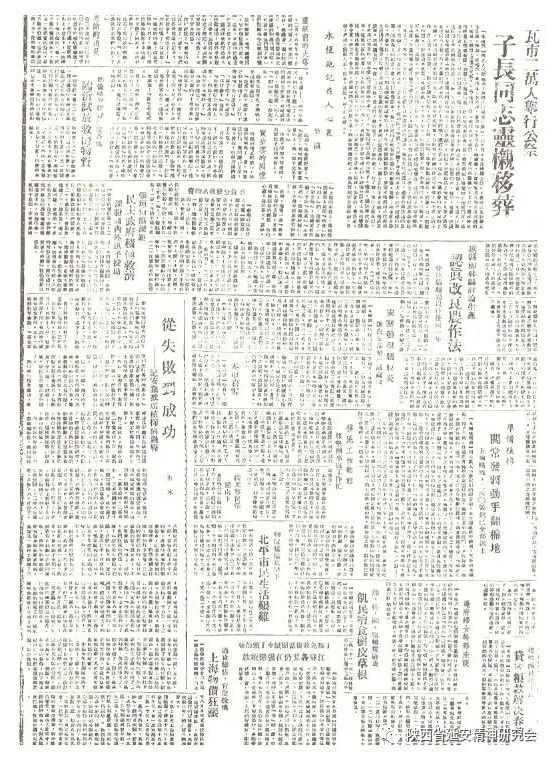

1946年2月27日,延安《解放日报》刊登了《子长同志灵榇移葬》的报道,文中这样写道:“瓦窑堡二万余人举行公祭,陵前四五顷地全为吊祭者踏平,附近三条道路为之增宽,人民之广为瓦市空前未有。65岁的贺清老汉从50多公里外的热寺湾赶来看公祭活动。他说:‘旧社会时咱安定出了老谢,那时的县官就不敢胡日鬼,队伍也不敢乱拉差,他给老百姓办的好事可多哩!’很多人涔然下泪,不忍离去。”逝世11年后,当地民众对谢子长的情感之深,由此可见一斑。

《解放日报》报道谢子长灵榇移葬情况

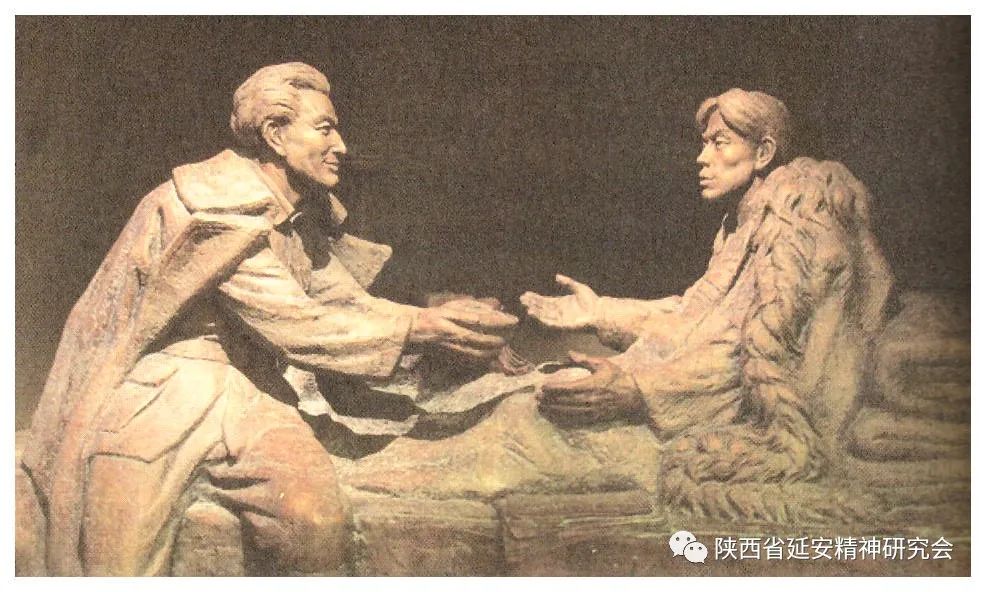

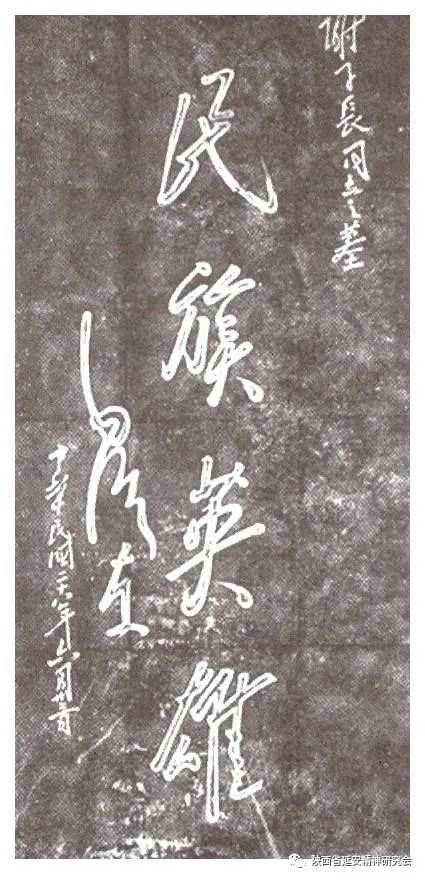

民呼青天 1924年春,谢子长回到阔别两年多的家乡——安定县。经过在山西陆军学兵团学习,谢子长认识到要改造社会,还得靠枪杆子,于是他举办安定县民团,被推为团总。担任团总后,谢子长动员一些贫苦的农家子弟和品学兼优的青年学生当团丁,安定县民团很快发展到四五十人。为了提高团丁的觉悟,谢子长亲自教团丁识字,讲解时事政治。经过循循善诱的教育,团丁思想发生了很大变化,懂得当团丁不光是为了吃粮,照看自己的门户,更重要的是为了保护老百姓。 谢子长 安定县民团成立后,维持地方治安,打土匪,抓赌博,制裁流氓。为了全面治理社会秩序,谢子长出示布告,规定几项禁令:严禁贩卖大烟土,严禁招场窝赌,严禁打架斗殴。民团还修筑碉堡,设立岗哨。在谢子长的训练教育下,安定县民团剿灭土匪,打击土豪劣绅,成为一支生气勃勃的武装力量。 谢子长对民团制定了严格的纪律。他自己首先以身作则,秉公执事。一次,他的一个乡亲带了包大烟土进城,被团丁查出,这人说是谢子长的父亲让带的,团丁只好请示谢子长。谢子长回答说:“公事公办,不要说我父亲让带的,就是我父亲亲自往城里带也不行!”这事一传开,老百姓说谢子长就像开封府的包文正一样铁面无私。 一天,査完岗的谢子长听见几个老人在一起议论,“唉!这世道让人怎个活嘛!不喂驴弄不成,喂上了光给井岳秀老贼的大兵支差……”“支差不消说,还惹下了祸事,看那些狗日的把周老汉打成甚了。”谢子长走近老人们:“你们刚オ议论什么来着?”大家七嘴八舌地一说,谢子长了解到,原来是安定县西区孙家河村的周老汉挨打的事情。周老汉驮了些山货,想变卖之后换些炭带回去。半道碰到两个从靖边下来的大兵,非要周老汉赶驴送他们到瓦窑堡。两个大兵强行把毛驴拉走了,还拳打脚踢把周老汉打了个半死不活。谢子长听完后,非常生气,一面派人找周老汉,一面派出团丁把那两个大兵给抓回来,赶走的毛驴也被拉回来了。谢子长惩治了两个大兵,要求他们向周老汉赔了罪。周老汉看到谢子长为他申了冤,毛驴又回到自己身边,更是感激不尽,当着众人的面,趴在谢子长面前就磕头,边磕头边说:“谢团总,你可是青天大老爷啊!”谢子长赶紧扶起周老汉,当着看热闹的人说:“以后不论是路过的兵士、办公的军人,还是县里的民团,用差必须通过地方政府的正式摊派,吃饭、买货、用草料等都要按价付钱,不准赊欠登账。”他的话音刚落,人群中就发出了欢呼声。从此,“谢青天”的称呼便在陕北老百姓的口中传开了,一传就是几十年。 把棉被送给乡亲 大革命失败后,谢子长在国民党军队中积极开展兵运工作。在兵运工作屡屡受挫的情况下,他逐步认识到,利用军阀是暂时的,无产阶级应该也只能靠自己的力量创造条件,搞革命的武装。1931年12月,根据中共陕西省委的指示,南梁游击队和晋西游击队在甘肃合水县合编为西北反帝同盟军,下辖两个支队,谢子长担任同盟军总指挥。1932年2月西北反帝同盟军在正宁县改编为中国工农红军陕甘游击队,谢子长任总指挥。1932年12月,红二十六军成立,谢子长被派到上海临时中央“受训”。后接受中央安排,曾经参与察哈尔抗日同盟军活动。 刘志丹与谢子长(雕塑《战友情深》),延安革命纪念馆展厅 1933年年底,谢子长回到陕北,带领部队转战安定、清涧一带,连打胜仗,部队走一路,人民群众也欢迎一路。路旁、树上、墙上都贴着红绿纸写的标语:“欢迎老红军回来!”“欢迎谢青天!”部队每到一地,老乡主动帮助他们放哨、煮饭,还杀猪、宰羊犒劳他们。过春节时,谢子长让把打土豪没收来的羊肉分给穷苦百姓。因此,群众更加爱戴谢子长和他领导的游击队。当时,在陕北群众中普遍传诵着这样一首歌谣:“陕北游击队,老谢总指挥。打开安定县,‘犯人’放出监。下到南梁堡,见了刘志丹。老刘亲热说,欢迎歇几天。” 1934年8月,谢子长在清涧县河口镇战役中负伤,但他仍坚持指挥部队作战。由于连续奔袭作战,谢子长伤势愈加严重,不得不离开部队养伤。为躲避敌人搜捕,曾辗转多处养伤。谢子长的病越来越重了身体十分虚弱,马也不能骑了,后来发展到走路也困难了。一天,同志们抬着他向柳沟转移。途中,谢子长要喝水,同志们便把他抬到一个老乡家里。这个老乡家很穷,什么东西也没有,孩子在炕上光着身子。见到这种情景,谢子长心一酸,几乎流下泪来。他小声地对身边的同志说:“把我那床棉被给老乡留下!”大家知道谢子长就这一床棉被,身体又这样弱,大冬天没有棉被怎么行?便对他说:“你就这一床棉被,留给老乡,到柳沟就没有盖的了。”谢子长坚定地说:“我好办到柳沟你们给我找一件羊皮祆就行了!”同志们说服不了他,只好照他的话办,把棉被给了老乡。老乡坚持不收,谢子长又一再劝说,老乡才激动地流着眼泪,收下了棉被,谢子长的脸上也露出了笑容。 谢子长在安定县灯盏湾养病期间,刘志丹来探望。一见面刘志丹就紧紧握住谢子长的手,摸着他盖的薄被子,深情地说:“你的被子太烂了,应当换个好的。”谢子长笑了笑说:“只要能把伤养好,被子烂一点儿不要紧。”刘志丹告诉谢子长,要成立西北革命军事委员会,请他担任军委主席。谢子长连忙说:“不!我以中央驻西北军事特派员的名义,指定你为主席。”就这样,谢子长把一手缔造的红二十七军放心地交给刘志丹,也把西北红军的军事指挥权放心地交给刘志丹。 谢子长病危期间,前来看望他的群众很多,站满了院子,住满了村子,挤满了道路。警卫员动员大家走,但是男女老少流着泪,谁也不愿离开,都要最后见一面“谢青天”。当时病房前有棵榆树,树上有几只喜鹊喳喳叫,群众也把它们撵走了,好让谢子长静静地休息。有些群众急得没办法,就去寺院求神。这虽然无济于事,但反映了老百姓的心愿及谢子长和老百姓有着多么深厚的感情!1935年2月21日,谢子长因情恶化牺牲。他去世前遗憾地说:“就这样死了,我对不起老百姓,我给他们做的事情太少了。” 毛泽东三次为谢子长题词 毛泽东为谢子长题词:“民族英雄” 1935年10月,毛泽东率领中共中央和中央红军胜利到达西北革命根据地,通过耳闻目睹,他深切地感受到这块“硕果仅存”的根据地对于中国革命的珍贵,深切地感受到根据地人民对创建这块根据地的革命先烈们的深深怀念。1939年,中共陕甘宁边区党委和陕甘宁边区政府决定将谢子长的遗骨从灯盏湾迁回他的家乡子长县枣树坪,并为他修墓立碑。毛泽东有感于谢子长创建陕北革命根据地的丰功伟绩于1939年6月23日为他第一次题词:“谢子长同志之墓 民族英雄”。 7月9日,毛泽东在延安接见了时任富县青年部长的谢子长侄子谢绍彦和外甥白卓武,向他们进一步了解了谢子长的情况,十分关切地问了谢绍彦家里有什么困难,谢绍彦回答没有困难。毛泽东向他们高度赞扬了谢子长的革命功绩,感慨地说:“西北红军的创始人谢子长败不丧志,真了不起!”新建的谢子长墓前要竖碑,毛泽东决定亲自为谢子长写碑文。他对谢绍彦和白卓武说:“你们知道碑的尺寸大小吗?”谢绍彦和白卓武回答说不知道。毛泽东说:“你俩到后山把石碑尺寸量一下可以吗?”谢绍彦和白卓武忙说可以,就跑到杨家岭后山去量石碑的尺寸去了。等他们回来说了尺寸后,毛泽东在桌上铺上宣纸,思考了一下,提笔一挥而就:“谢子长同志 虽死犹生”。这是毛泽东第二次为谢子长题词。接着毛泽东撰写了碑文,对谢子长短暂的人生做出了高度的评价。 1946年2月,谢子长牺牲11周年,中共中央西北局和陕甘宁边区政府在瓦窑堡修建的谢子长烈士陵园落成,并在延安、子长县枣树坪、瓦窑堡三地举行隆重的公祭仪式。在公祭活动前后,中共中央、中共中央西北局、陕甘宁边区政府多位领导为谢子长题词,以志纪念。毛泽东第三次为谢子长题词:“谢子长同志千古,前赴后继,打倒人民公敌蒋介石”。