1989年初冬的一天,一位年逾90岁的老人静静地躺在床榻上,生命的韶光正从他的眼前渐渐流逝。弥留之际,当亲属们征询老人骨灰存放地时,他没有选择八宝山,也没有选择自己的湖南老家,而是长久地凝望着墙上的一幅中国地图,眼光灼热。当大家揭下地图送到他面前的时侯,老人颤抖着在地图上艰难地摸索着、比画着,手指颤颤巍巍地指向国土的西北角,并最终将目光锁定在了河西走廊最西端的安西县,眼含泪花,点头称是。不久,祁连山下,疏勒河旁,西路军最后一战纪念塔的南侧,新添了一座并不起眼的墓碑。这位老人就是我党最早的党员之一,为中华民族求解放出生入死、驰骋疆场的优秀党员,坚定的无产阶级革命家,曾任西路军政治部主任的李卓然。这位为革命奋斗了一生的老人用这种独特的方式,回到了他朝思暮想的战友们的身边。

革命生涯

1899年11月10日,李卓然出生在湖南省湘乡县的一个农民家庭。1917年进入县立中学就读,毕业后被武昌高师录取,因家境贫困未入学。1920年同周恩来、邓小平、赵世炎、王若飞、聂荣臻、李富春等同志赴法国勤工俭学,1922年加入旅欧中国少年共产党,1923年转为中国共产党正式党员,1925年秋离开法国经德国赴苏联,先后在莫斯科东方大学、中山大学、列宁格勒军政学院学习。1930年春回国,在上海做兵运工作,主持翻译苏联红军的条例和命令,后被派到中央苏区工作,曾任红一方面军司令部直属总支书记、毛泽东办公室主任等职。

1934年夏,李卓然任红五军团政治委员,并参加了举世闻名的二万五千里长征。长征途中,他所在的五军团担任中央机关和主力红军的后卫,战斗任务艰巨,而且条件也异常艰苦,阵地战、阻击战、遭遇战,几乎无日不战。为保证前边中央机关的安全和堵截后面的追敌,他和董振堂、刘伯承等领导同志一起,率领广大指战员,浴血奋战,用鲜血和生命掩护党中央和中央红军踏上了北上抗日的征程。1935年1月,作为五军团的负责人,李卓然出席了遵义会议,并极力支持拥护毛泽东。在发言中,他用自己的亲身体验和铁的事实,对“左”倾冒险主义错误给党和红军造成的严重危害进行了严肃的批评,明确表示要求撤换错误领导,对确立毛泽东在红军和党中央的领导地位起到了非常重要的推动作用。

红一、四方面军会师后,李卓然服从组织安排,参加红四方面军的工作,任政治部副主任、主任。1937年3月,任西路军工作委员会委员,负责政治领导工作。1937年年底,回到了延安。在延安工作期间,先后担任中共中央军委总政治部宣传部部长、中共中央职工运动委员会委员、陕甘宁边区党委宣传部部长、中共中央西北局宣传部部长等职。1945年4月至6月作为陕甘宁边区代表团成员出席中共七大。

1945年8月至1949年6月任中共中央西北局委员。其间,还曾兼任边区群众报社社长、西北局宣传部部长、陕甘宁晋绥联防军政治部主任、西北局敌军工作委员会主任等职务。

1949年,周恩来亲自点名让李卓然参加北平和谈。此后,李卓然在中共中央东北局工作,先后担任中共中央东北局常委兼宣传部长、东北行政委员会副主席、东北文化教育委员会主任等职。1954年11月,李卓然调任中共中央宣传部副部长兼马列学院院长。1978年3月当选为第五届全国政协常务委员,1979年1月任中共中央宣传部顾回,1982年9月在中共十ニ大上当选为中央顾问委员会委员,1989年11月在北京逝世。

西部岁月

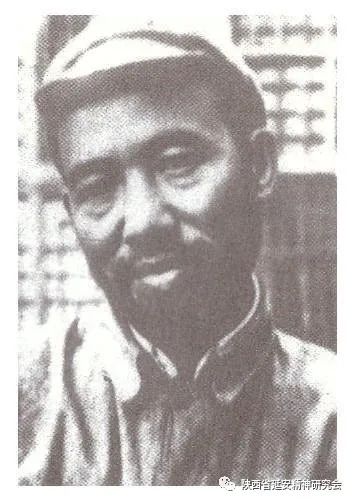

李卓然在延安

1935年9月,李卓然任红四方面军前敌政治部副主任,1936年11月担任西路军军政委员兼政治部主任,面对国民党军队的重重围堵,他和西路军将士一起,在极其困难的情况下,与顽敌殊死搏斗四个月,谱写了悲壮的篇章。

李卓然后来回忆西路军的历史时,曾非常感慨地说:“仅仅几个月的时间,西路军这支两万人的队伍,打得不足千人。”“我们的连长、指导员牺牲最大,我的警卫员经常补上去当连长、指导员,但补上去也很快就牺牲了。”

兵败祁连山后,根据中央指示,西路军为保存现有力量,开始就地分散游击。西路军召开了最后一次军政委员会扩大会议,决定:部队最高领导徐向前、陈昌浩回陕北,向中共中央汇报情况;成立西路军工作委员会,李卓然任工委书记并负责政治领导,李先念负责军事指挥;现有部队分为三个游击支队。后来,留下的部队大多壮烈牺牲,李卓然跟随李先念支队沿祁连山西进,历尽千辛万苦,终于在4月底到达甘肃和新疆交界的星星峡,将仅存的420多名红军带到星星峡,同党中央代表陈云、滕代远会师,为革命保存了实力。

西路军在半年的时间里,与数倍于我军的敌人喋血搏斗,消灭马家军25000余人后惨遭失败,可歌可泣。在战略上,他们有力地策应黄河东岸的主力红军和友军,对西安事变的和平解决,推动全国抗日统一战线的形成,做出了不可磨灭的贡献,谱写了悲壮的篇章。祁连雪山之下、茫茫戈壁之中,深陷绝境,李卓然泣血盟誓:要带战友们杀回河西走廊,让血染的红旗告慰长眠戈壁的英灵。

西路军使用过的枪械

回到延安后,李卓然凭借着对共产主义的信仰和对党对人民的无限忠诚,以积极、热忱的态度,全身心地投工作,没有半点抱怨和懈怠。

工作期间,他曾带领同事,用两个多月的时间到宜川县固临镇做农村调査,完成了十多万字的《固临调查》。在调査结论中,以一个革命家的胆识,明确指出土改后农村并非万事大吉,还存在农民负担过重、村干部和农民科学文化水平低等问题,并提出了切实可行的解决办法。

他曾有力抵制了“左”的做法。“抢救运动”中,在李卓然的保护下,西北局宣传部内几十位来自白区的大学生、地下党,没有一人挨整。当时负责“甄别”工作的康生,把一名认定为特务的青年交给李卓然,要求严加审讯,迫使其坦白承认。经过一段时间的接触,李卓然力排众议,做出了这位同志不是特务的结论。这个结论得罪了康生,却显示了李卓然务实、客观的工作态度和识人的慧眼,同时,也实实在在地改变了这位青年的人生轨迹,他就是后来为我们都熟知和敬仰的经济理论学泰斗——于光远。

西部情

对于西部,李卓然奉献了他一生中最美好的岁月。20世纪60年代,他又动员自己的女儿去延安插队,并鼓励她说:“延安是革命老根据地,你到艰苦的地方去接受锻炼,对你是有帮助的。你应该了解农村,了解社会和中国农民。”在他的教海下,这个女儿做了近十年的延安农民,并同当地群众结下了非常深厚的情谊。

《梨园口绝唱》局部(作者:李明峰)

每当回忆起在西北地区的革命历程,李卓然的感情总不能平静,他说:“为了革命的胜利,我们牺牲了多少人啊!很多同志早上还在一起,中午就不在了……女战土张琴秋在行军路上生了孩子,可是那时正值西路军惨败,弹尽粮绝,冰天雪地之中,只好把孩子丢在了雪地里。我们走了好远,还能听见孩子的哭声……我们有幸活着的人,还能有什么不满意的呢?我们要努力,要奋斗,要无愧于死去的烈士。”他还曾说过:“在这段极其复杂的历史中,我只能说我自己问心无愧,在任何时候,在任何艰难困苦的场合,哪怕只剩下我一个人,我也没有向敌人、向困难低过头。”

在很长的一段时间里,李卓然都因为西路军的失败问题而背上沉重的历史包袱,“文化大革命”中受到了迫害。但是,他忠贞不渝,坚持共产主义信念,始终相信党和人民。后来,党中央为他平了反,恢复了他的工作,最终评价他是“久经考验的忠诚的共产主义战士,无产阶级革命家,我党我军杰出的政治工作领导者”。

为了民族的解放事业和全人类的崇高理想,李卓然淡泊名利、襟怀坦荡,奉献了自己的全部。1955年实行工资制时,中央最初把他内定为行政4级(享受副总理待遇)。但是李卓然得知情况后,立即写信给中央,认为定4级过高,不合适。在他的一再申请下,工资标准最终被定为行政5级。其实凭李卓然的资历及其曾经担任过的职务,定行政4级也是一点儿都不为过的。他就是这样淡泊名利,他就是这样无欲无求,但是,到了临终那一刻,他却那样强烈盼望着回到西部去。是啊,其实他一生都牢记着要回西部去的承诺,那里有他年轻时候带过的队伍和走过的艰辛,那里沉淀着他毕生的追求和无限的牵挂,长眠着无数和他一样为信仰而浴血奋战的骨肉兄弟。