“愚公移山”的故事,大家都耳熟能详。实际上,这个故事与毛泽东的推介和引用有着很大关系。毛泽东在1945年6月11日中国共产党第七次全国代表大会闭幕式上的讲话一一《愚公移山》,被看作党的七大召开期间近百万字文献中的神来之笔。随着党的七大的不断宣传,“愚公移山”的故事很快为人们所熟知,几乎家喻户晓。而“愚公移山”的精神也成为中国共产党带领人民进行革命、建设、改革过程中的精神动力,不断得到重温和弘扬。

01

毛泽东的“愚公”缘

延安时期,毛泽东讲述愚公故事不止一次。早在1938年4月30日抗大第三期第二大队毕业典礼上,毛泽东就对即将开赴太行山等地的干部们讲过:要学习“愚公挖山”的精神,把帝国主义、封建主义和资本主义三座大山统统移掉。

1938年12月1日,在抗大第四期第一、三、四大队毕业典礼上,毛泽东再次用通俗生动的语言,讲述了“愚公移山”的故事。当时,恰逢武汉、广州相继失守,一些学员对抗战前景感到渺茫。毛泽东告诫抗大学员,今天失掉个把城市并不要紧,我们是长期抗战,那些城市总归要失掉。我们的办法是继续打下去,一直打到胡子白了,于是将枪交给儿子,儿子的胡子白了,又把枪交给孙子,孙子再把枪交给孙子的儿子、孙子的孙子……。毛泽东在此激励抗大学员,要“不开小差,坚持长期斗争”,就一定能争取抗战胜利,建立自由幸福的新中国。

露天上课

1939年1月28日,在抗大第五期开学典礼上,毛泽东再次重复讲述了“愚公移山”故事。当时,他谈到抗大精神,认为要有坚定正确的政治方向、艰苦奋斗的工作作风,不要怕任何艰难困苦,不要半途而废,这样就能争取抗战胜利。接着,他讲道:“同志们还没有胡子,等长了胡子了,抗战还未胜利,就交给儿子,儿子长胡子了,就交给儿子的儿子,儿子再给儿子……”毛泽东满怀信心地说:“这样下去,何愁抗战不胜呢?”毛泽东还指出,这个道理是中国的一个老头发明的,他家门前有两座大山,他要将山移掉,人们笑他是“愚公”,他说:“我死有子,子死有孙,孙有曾孙,山不能高,何愁山之不平乎?”毛泽东在此讲“愚公移山”,是鼓励抗大学员,只要具备艰苦奋斗、不怕困难的精神,必定能取得抗战胜利。

02

七大叙说“愚公移山”

在历时50天的党的第七次全国代表大会前后,毛泽东至少三次提到“愚公”的故事。

第一次是在七大会议召开的第二天,毛泽东做“口头政治报告”,在谈到自卫与反击问题时,他完整讲述了“愚公移山”的寓言故事:“说是有一座太行山和一座王屋山,现在这两座山比较矮,从前比较高,不大好走路。有一个人名叫愚公,是一个很笨的老头,在他家附近还住着一个老头名叫智叟,是一个很聪明的老头。有一天他们吵起架来了,为什么吵架呢?因为愚公要把太行山、王屋山移掉,带着他的儿子孙子挖山、挑土。那个聪明的老头就告诉他不必挖了,太行山、王屋山这样高,怎么能挖掉呢?愚公说,这两座山虽然高,但是我死了还有儿子,儿子死了还有儿子的儿子,儿子的儿子死了还有儿子的儿子的儿子,父而子,子而孙,孙孙子子,子子孙孙无穷尽,而山是不会再增高的。后来,有一个神仙为愚公的精神所感动,报告了上帝,上帝就派人把山移走了!”随后,他结合中国抗日战争的形势,以无比坚定的决心和态度郑重声明,“就是只剩一条枪,我们也要打到底的。只要我们手里还有一条枪,我们被打倒了,就把枪交给我们的儿子,儿子再交给孙子”,“如果我们这一代人完不成这个任务,就把这个任务交给我们的儿子”。当时会场突然一片寂静,随后报以热烈的掌声。

第二次是在5月31日,毛泽东做了《在中国共产党第七次全国代表大会上的结论》,他提到团结的重要性时说,大家要学习愚公的精神,“我们要把中国反革命的山挖掉!把日本帝国主义这个山挖掉”。

第三次是在七大闭幕会上,毛泽东面对752名代表,以“愚公移山”为题,畅谈愚公精神。毛泽东首先对七大会议进行了总结,指出七大是团结的模范、自我批评的模范,又是党内民主的模范。接着他谈道,会议结束后,代表们要回到各自岗位,分赴各个战场,广泛宣传七大会议的精神,同志们要有这样的“觉悟”。在这里,他重新讲述了“愚公移山”的故事,并强调:愚公门前有两座山,“中国人民头上也有两座山,一座叫做帝国主义,一座叫做封建主义。中国共产党早就下了决心,要挖掉这两座山。全国人民一齐起来挖这两座大山,一定会挖掉的”。据时任一二九师司令部机要科科长杨国宇回忆,毛泽东讲完后,“全场代表没有一个不受感动的,长时间鼓掌不息”。

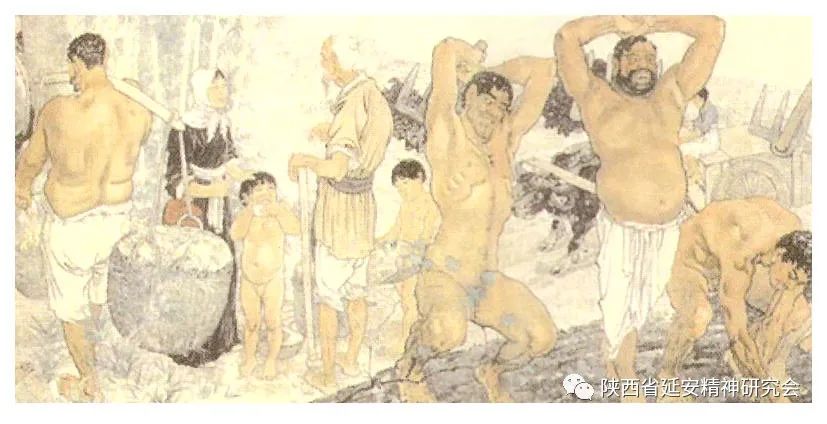

《愚公移山》局部(国画,作者:徐悲鸿)

胡乔木回忆说,七大召开前后,毛泽东在一次演说中曾非常感慨太平天国的失败,尤其对起义军在南京城被攻陷时没有一个投降者,表示充分肯定,并由此讲道:“我们有一百支枪,你们(国民党)有本领缴我们九十九支,我佩服你们,因为你们会打,我们不会打。一百支枪被你们缴去了九十九支,我们还剩下一支,用这一支枪,我们也要打下去。”毛泽东的这段讲话,与《愚公移山》的关联是显而易见的,表达出一种强烈的决心,在对胜利充满信心的同时,也带有誓师、明志的味道。

03

“愚公移山”精神永流芳

毛泽东为何在党的七大召开期间,三次讲“愚公移山”,并将其作为七大会议总结主题呢?这与当时的国内外形势密切相关。进入1945年,世界反法西斯战争即将取得胜利,在欧洲,盟军已经取得决定性胜利,在亚洲,日本在太平洋战争中显出颓势,在国内,解放区军民已经开始局部反攻,八路军、新四军力量不断壮大,国民党伺机抢夺革命果实。在这种背景下,党一方面面临着争取抗战胜利的挑战,另一方面面临着中华民族何去何从的历史拷问。而在党内,一部分人存在悲观心理、盲目乐观心理、疲劳心态等。因此如何树立全党同志的信心,认清全党面临的艰巨任务,就成为摆在党面前的当务之急。毛泽东正是以“愚公移山”的故事,回答了上述问题。

毛泽东做《论联合政府》的政治报告

毛泽东在七大会议上三次讲“愚公移山”故事,一是突出了信心的重要性。他说,贯彻七大会议精神,就是“要使全党和全国人民建立起一个信心,即革命一定要胜利”。信心关系到革命事业的成败。“愚公”能挖走两座山,正是这种强大的信心,感动了神仙,搬走了大山。共产党人也要有信心,“感动全中国的人民大众”,必然能取得革命成功。二是突出了革命事业面临着巨大挑战。全国人民面临着日本帝国主义和封建主义两座大山,只要党和全国人民“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”,就一定能挖掉背在中国人民身上的大山。三是突出了“愚公”精神。“愚公”的精神就是艰苦奋斗精神,就是坚持不解、“挖山不止”精神,广大党员干部都要有这样的觉悟,也要引导人民群众树立这样的觉悟。

七大过后,毛泽东仍多次讲“愚公移山”的故事,据晋察冀边区代表李德仲回忆,“‘愚公移山’问题也是每会都讲,所以使大家的思想非常清楚。当时估计到,夺取东北有许多困难,日本在东北统治了14年之久,夺取东北不是很容易!在敌后还有战争,国民党还要反共,在这种情况下,为取得东北的胜利,就要发扬‘愚公移山’的精神”。新中国成立后,毛泽东仍不忘以“愚公移山”激励人们建设社会主义。1957年10月,毛泽东对山东省莒南县厉家寨大山农业社做出批示,“愚公移山,改造中国,厉家寨是一个好例子”。由此可见,愚公移山不再是简单的寓言故事,逐渐成为一种精神象征和符号,包含着坚定信心、艰苦奋斗、锲而不舍等基本内涵。