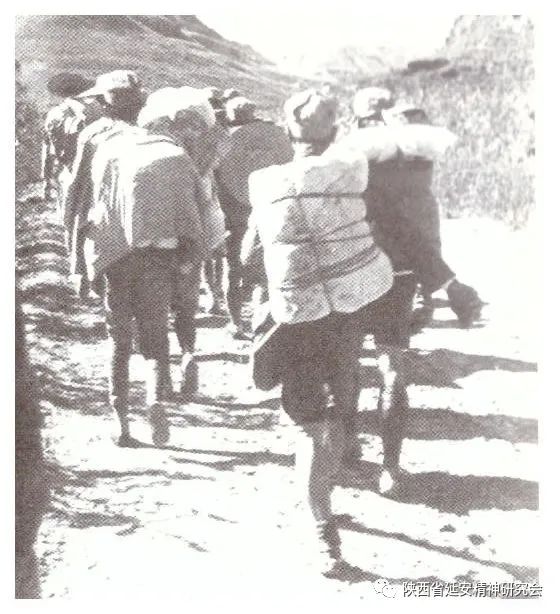

1939年春节前后,由五位印度医生组成的援华医疗队,顶风冒雪,胆战心惊地乘坐救护车,艰难行进在西安通往延安的山路上。医疗队队长爱德华很快就发现了一个奇特的现象:尽管道路崎岖漫长,地冻天寒,却总有一队队徒步奔向延安的青年时隐时现。为此,他由衷感慨:“奇迹,奇迹,这简直就是奇迹!这是20世纪中国的耶路撒冷!”延安,这座陕北黄土高坡上的偏僻小城,她的魅力竟然如此独特和深远,不仅吸引着成千上万的爱国青年瞩目并奔赴,还让他们写下了“打断骨头连着筋,扒了皮肉还有心,只要还有一口气,爬也要爬到延安城”的誓言。

精神的乐园

“万重山,难又险,仰望圣地上青天。延安路上人如潮,青年男女浪滔滔”,这是诗人王云形容抗战时期爱国知识青年奔赴延安的盛况。著名作家何其芳在《我歌唱延安》中写道:“在青年们的嘴里、耳里、想象里、回忆里,延安像一支崇高的名曲的开端,响着洪亮的动人的音调。”

延安是中国革命的大本营。在这里汇聚了一大批中华民族最优秀的儿女,他们有为民族和国家的希望不惜流尽最后一滴血的决心和勇气。中共中央在此领导全国的进步力量,向日本帝国主义、封建主义和官僚主义做坚决的斗争,这里是真抗日,真救亡。美国人约翰·科林曾访问过延安,他说:“在延安,我被共产党为目标而奋斗的精神所感动,人们在空气中可以嗅到这种气息,他们衣服破烂不堪,他们装备缺枪少弹,但他们有为目标奋斗的精神。”

爱国青年奔赴延安

延安是中国最进步的地方。这里“实行民主真行宪,只见公仆不见官”,一派弊绝风清的政治文明崭新气象。1944年7月,美军抗战观察组访问延安,他们感慨道,作为部队领导人的叶剑英和普通士兵一起劳动,而在重庆,即使是连长,也只会叼着烟,袖手旁观。美军观察组政治顾问谢伟思在给美国当局的回电中,一改以往对延安的偏见,他说,这里和重庆是完全不同的世界,这里有清新的风气、欣欣向荣的氛围,没有乞丐,没人穿高跟鞋,人们都是平等的,党的最高领导甚至可以走在大街上与普通人聊天。是的,这里是中国最进步的地方。毛泽东曾自豪地宣称,这里一没有贪官污吏,二没有土豪劣绅,三没有赌博,四没有娼妓,五没有小老婆,六没有叫化子,七没有结党营私之徒,八没有萎靡不振之气,九没有人吃摩擦饭,十没有人发国难财。

“打断骨头连着筋,扒了皮肉还有心,只要还有一口气,爬也要爬到延安城”是当时爱国青年的共同选择

延安是爱国知识青年的希望。1937年,丁玲在撰写的《七月的延安》中这样描绘知识青年心中的圣城:“这是乐园。我们才到这里半年,说不上伟大建设,但街衢清洁,植满槐桑;没有乞丐,也没有卖笑的女郎;不见烟馆,找不到赌场。百事乐业,耕者有田。八小时工作,有各种保险。”是的,延安不但是中国政治最先进、清明的地方,而且有着比国统区和沦陷区更鲜明的自由、平等、民主的宽松氛围,有“来则欢迎,去则欢送,再来再欢迎”的“来去自由”政策。一些丧失了工作和学习机会,或者要摆脱家庭束缚和包办婚姻的人,似乎也在这里看到了光明。所有这一切都让青年们感到,延安才是中国的希望。

延安路上

“我们不怕走烂脚底板,也不怕路遇‘九妖十八怪’。只怕吃不上延安的小米,不能到前方抗战;只怕取不上延安的经典,不能变成最革命的青年…”这是1937年11月著名作家柯仲平初到延安时写就的诗篇。这首诗让我们感受到爱国知识青年前往延安路途的艰辛。

步行,是当年前往延安的主要形式。从西安到延安,沿着西安一咸阳一草滩一三原一富平一耀县一同官(铜川)一宜君一中部(黄陵)一洛川一鄜县(富县)一甘泉一延安,一路前行,大约800里,道路崎岖,难以前进。张道时从菲律宾经广州去延安,他回忆道:“步行800里,说说容易,真走起来,オ知并不简单。第一天就差点累垮了,由于必须走90里才能赶到八路军兵站,因此天刚亮即出发,直到天漆黑了,才到达宿营地。出发时大家有说有笑,又唱又跳,到中午,有的同学开始腰腿一扭一拐了,脚底板起泡了。下午,更难了,顺序行进的班排队列也乱了,三三两两地掉了队。到宿营地,一踏进兵站,大家就一头躺倒在地铺上,再也不想动弹了。浑身骨头像散了架,腰酸腿痛,脖子发硬,喉咙冒火,手和脚都肿了起来。”可见步行的艰难。

国画《转战陕北》的作者石鲁(右)

刘旷在延安

安全,是当年前往延安面临的主要威胁。国民党当局在沿线设立五道封锁线,甚至动用特务盯梢,将抓到的青年学生送到“三青团招待所”和“战干四团”威逼利诱,甚至用酷刑残,企图阻挠知识青年进入延安。著名作家魏巍在奔赴延安的路上,三次被敌人抓住关押,每次都设法逃出来。他只有一个想法,就是必须到延安去。延安的第一个播音员萧岩,在和姐姐路岩去延安的途中被国民党拦截扣押,她们不屈不挠,终于在共产党的营救下获释,不改初心奔赴圣地。重庆的音乐家贺绿汀为了去延安,携妻小,改名换姓,仍旧被国民党抓捕并送回,后经周恩来斡旋,历经曲折,才到达延安。

魏巍(右)在奔赴延安途中

饥饿,是当年前往延安的青年都要经历的苦难。知识青年往往要遭受国民党的搜捕和洗劫,所以常常身无分文前往延安。贺敬之曾回忆当年奔赴延安的经历,他从四川梓潼出发,40多天到西安,一路饥肠辘辘,到了西安的八路军办事处才终于吃了一顿饱饭。这样的饱饭对每一名奔波在赶往延安途中的青年来说是多么奢侈的事情啊!在西安八路军办事处一一延安的前哨,不仅可以放开肚皮吃,而且面对的还是温暖和煦的目光,这让他们怎能不爱这里,不把延安当作自己的家?

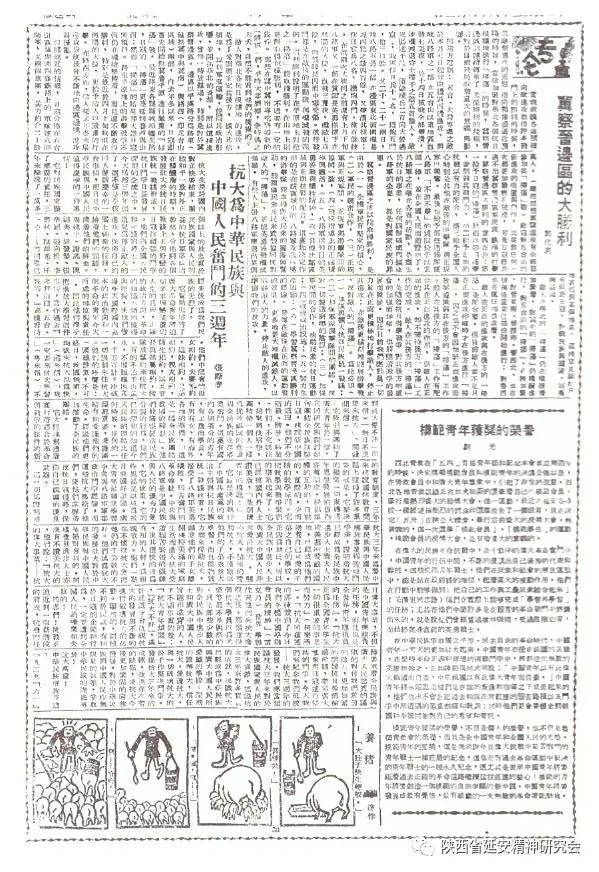

结伴,是当年前往延安的主要形式。著名作家何其芳,1938年8月首次赴延安,就是与好友沙河、卞之琳、沙汀夫人黄玉颀一起离开成都,一路坎坷,8月31日到达延安。1939年6月2日,抗大政治部主任张际春在《新中华报》上发表了一篇《抗大为中华民族与中国人民奋斗的三周年》的纪念文章,对当年知识青年积极投奔延安的情景做了这样的描述:“他们,有的母女相约、夫妻相约、姐妹相约、兄弟相约、亲友相约、师生相约,以至官长与部属相约,结队成群地来到抗大。有的不怕千山万水,不惧艰难困苦,千方百计,冲破一切限制来到抗大。”

张际春在《新中华报》上发表

《抗大为中华民族与中国人民奋斗的三周年》

因此,对于知识青年而言,前往延安,就意味着翻山越岭,长途跋涉,忍饥挨饿,生命威胁。可见延安之路,既是充满希望之路,也是充满艰辛之路,唯有意志坚定者,才能走到延安。

自由和民主的家园

爱国知识青年延安行,在抗战时期引起了一股“延安热”,从此不同肤色、不同国籍、不同语言、不同信仰的人们,纷纷扑向延河之滨,探寻红星照耀下中国的“秘密”,向世界传播着来自中国抗日战争总后方的真理,让世界了解了真实的延安。在重庆躲避追捕的青年冯兰瑞,接到南方局青委书记蒋南翔转达的组织有意让她去延安的消息时,高兴得跳起来,理由相当朴素:延安没有盯梢的,延安吃饭不要钱,延安是自由、民主之地,抗日不受管束。而国民党不但不抗日,反而以精锐对付共产党,青年人发出这样的呼声“此路走不通,去找毛泽东。”

延河洗漱

延安时期,中国共产党对远道而来的知识分子,采取了团结尊重的态度,政治上一视同仁,工作上放手使用,生活上关心照顾。毛泽东和中共中央其他领导人及陕甘宁边区党政军负责人,经常挤出时间看望来延安的知识分子中的代表性人物,征求他们的意见和建议,鼓励他们为边区的建设事业和中国的革命事业做贡献。在实际工作中,根据知识分子的特长和志愿,及时安排他们到各种类型的干部学校进行培训,让广大知识分子接受马列主义和革命理论教育;各类单位积极吸收有技术专长的知识分子作为技术骨干;各级领导干部主动帮扶,积极动员和吸纳他们加入中共党组织。陕甘宁边区让知识分子充分享受民主权利。

毛泽东明确指出:“对文化人、知识分子采取欢迎的态度,懂得他们的重要性,没有这一部分人就不能成事。”根据中共中央指示精神,1942年7月13日,陕甘宁边区政府提出:对于军事家、工程师、技师、医生等各类人オ,一律以他们的专门学识为标准,给以充分的负责工作,如工厂厂长、医院院长等,而不是以他们的政治认识为标准,对他们给予充分的信任;对于广大文艺知识分子,充分发挥他们的文艺才能,让他们组织各类文艺团体,举办文艺杂志,成立各种教育研究机构,自由地发表作品。在中国共产党的正确的知识分子政策领导下,广大知识分子,特别是文艺知识分子,在延安、在根据地找到了自己的用武之地。

由于延安和陕甘宁边区地处偏远山区,经济发展非常落后,物资匮乏,再加上又处在战争时期,特别是1941年至1942年最艰苦的时期,陕甘宁边区几乎到了没有衣穿、没有饭吃的地步。就是在这种条件下,党也竭尽可能从生活上优待照顾知识分子,使他们能够安心工作。陕甘宁边区政府为了保证知识分子的生活待遇,在分配经费的排列次序上,常常是生活费第一,事业费第二,边区政府几乎拿出财政的三分之二用于保障生活。当时,中央书记处颁布的《文化技术干部待遇条例》,把文化技术干部分为三类。甲类技术干部,每月津贴15元至30元,伙食以小厨房为原则,窑洞一人独住,衣服每年特制棉衣、单衣各一套,其妻儿因故不能参加工作或学习者,其生活待遇与本人相同。同时期,八路军卫生部各类技术人员,按其学历经历工作成绩而增加补贴,其中规定,医药卫生技术干部也分甲、乙、丙三类。甲类医生每月津贴60元至80元,专门护校毕业者每月20元至40元,司药以上者一律吃小灶,甲类医生的家属与本人待遇相同。然而,当时的中共中央政治局委员的津贴又有多少呢?每月10元,比专业护土最低档还要低10元。