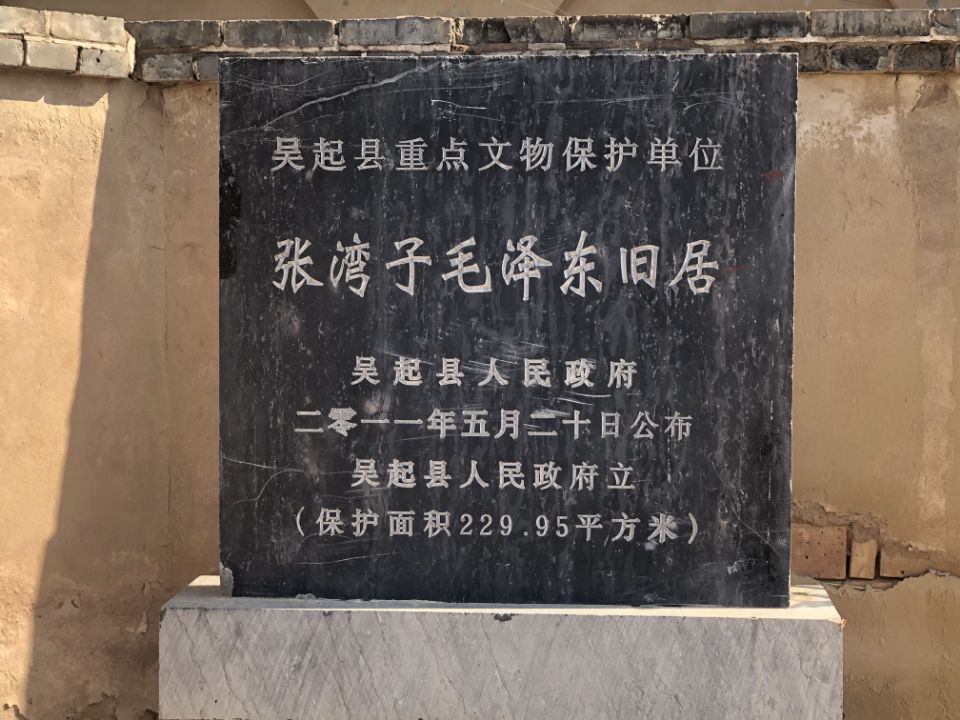

中央红军经过两万五千里长征,从甘肃转战陕北。由于天色已晚,主力部队就在距离吴起镇40多里的铁边城东的张湾子村安营扎寨。这也是红军落脚陕北的第一站。

8月7日,“记者再走长征路”采访团来到吴起县,寻找84年前发生在这片土地上的红色往事。

1935年10月18日,吴起县铁边城镇张湾子村村民张廷杰家里来了3名身穿灰色旧军服、头戴灰色八角帽的战士。“老乡,商量一下,能否让首长借住一晚。”张廷杰儿子——73岁的张瑞生向记者们讲述着,父亲就腾出了3间窑洞。来了一位红军首长,看起来有点虚弱。

那天晚上,警卫员找到父亲说:“老乡,和你商量个事,能不能做一顿饭?”张瑞生说,父亲当时心里有点慌,部队有八九百人,做一夜也做不好饭。警卫员笑着说,只需要做首长一个人的饭。父亲赶紧说可以的,做两三个人的饭都没问题。

父亲剁了荞面,让母亲煮熟后放一勺八月十五储存起来的羊臊子,这位首长连吃了三碗。张瑞生说,面端到第三碗后,警卫员告诉父亲,说首长想见他。“首长见到我父亲后,说他一路上都没有吃过这么好的饭,吃了这三碗面出了汗,人也好多了,吴起是个好地方。”

第二天天刚亮部队就动身了,张瑞生说,直到1964年,当年那位警卫员(陈昌奉)再次来到他家,家里人这才知道那位红军首长是毛主席。

张瑞生说,这9间窑洞翻修了几次,已经住了五代人了,“把这个地方看管留好,这是毛主席住过的地方。”

家住吴起县吴起街道办杨城子村的张宪杰曾借给红军队伍一个盆、一口缸,得到了红军赠送的2块银元和一副马鞍。

张宪杰的孙子——68岁的张新告诉记者们,1935年10月的一天,一只队伍来到了村子里,当时村子里只有两户人家,不到20人。十月陕北的天气很寒冷,二爷爷家里的窑洞只住了连部,二爷爷看到队伍里的战士们疲惫不堪,他们没有带被褥,穿着破烂,连当地老百姓都不如。

纪律相当严格,大部分是南方人,说话听不懂。晚上就住在窑边、田畔边、河湾里,连空猪圈里也住的是人。

红军没有锅做饭,向二爷爷借了一个盆、一口缸用来做饭。用石头支起缸,倒了半缸水,下面用柴火烧,水还没烧开,就把豆子和米倒进去。焖了一阵,红军们舀着吃。盆、缸烧得裂口了,部队给二爷爷赔了两块银元。缸破了不能放水,还可以放干东西,所以保存了下来。

张新在展示红军赠给爷爷的马鞍。

因为二爷爷会喂马,便帮红军喂了一夜的马。第二天,部队出发前,他们拿出一副军用马鞍送给了张宪杰。

“马鞍的脚镫是用铜打制的,比当时老百姓自己用的铁脚镫要贵重得多。”张新说,这副红军使用过的军用马鞍至今被保存在张宪杰家的土窑洞中。

红军转战途经吴起虽已成为历史,但他们对当地百姓的亲切关照、严明的纪律,与当地群众的鱼水情深却留了下来,将继续在这片红色土地上流传。