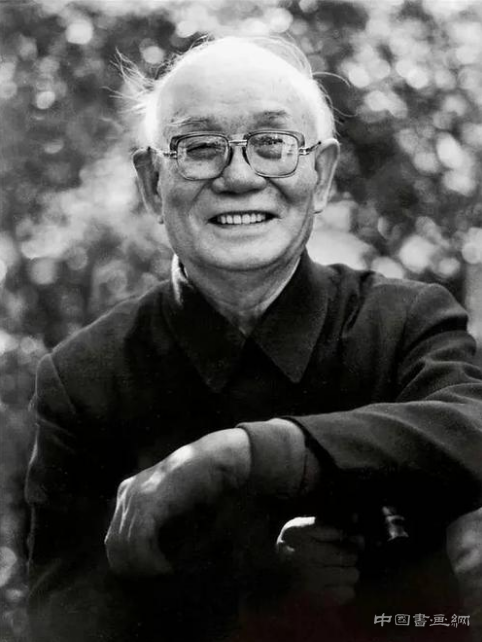

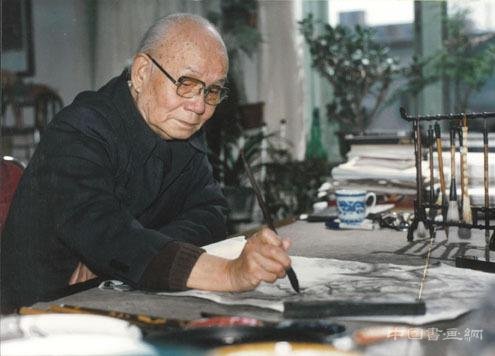

李可染

中国山水画论中历来强调师法古人与师法自然相结合的原则,师法古人即学习传统,一般通过观摩和临摹手段取得。师造化,古代画论多有所阐述,内容包含两个方面:一是用心看和用心体会;二是一面看和体晤,一面描绘,或者在体悟的基础上加以描写,即“写生”。

千余年来,中国山水画艺术之所以经久不衰,很重要的原因是在师法古人的同时,坚持师法造化的原则。清代中期之后,不少山水画家正因为轻视和忘记了这一原则,出现了龚贤所批评的现象“泥粉本为先天,奉师说为上智”(见周二学《乙角编》)。这时,我们看到山水画创作陈陈相因面貌便不是偶然的了。

李可染在创作

20世纪以来,在经过长期而痛苦的摸索之后,中国人立志变革社会的决心与行动,以及西学东渐和西画广泛传入国内的情势,给传统文人画以很大的压力。中国画界的仁人志士应对社会和人民大众新的审美需求,在人物、山水、花鸟各个领域进行了革新的尝试。一百多年来虽然各个历史阶段提出的口号不尽一样,但基本内容是一致的,那就是“面向现实、面向人生”,力图赋予艺术作品以现实品格。在山水画领域提倡画家走出户外,到大自然中去写真山水,摆脱依赖前人不思变革的保守倾向。本来,这是复归“师造化”的传统,不应该受到画界的抵制,但因为特定的历史原因使这一问题复杂化而遇到了不小的阻力。原因之一是“中西融合”或“借西润中”的改革派领袖人物缺乏对传统文人画写意美学价值的充分认识和尊重,过分强调绘画写实造型的要求,这必然会引起坚持文人画路线艺术家们的抵制和反抗。原因之二,是一些坚持文人画传统的艺术家们身上存在的保守倾向。这一情况可见于1947年发生在北平国立艺专的徐悲鸿与秦仲文、李智超和陈缘督三教授之间的争端。徐悲鸿力图用文人画之前他说的“古典”写实绘画传统和西画的写实主义来推进中国画的革新,而作为“京派”画家的秦、李、陈三位,都曾得到过“中国画学研究会”创办人金城的指导,在笔墨上颇有造诣。他们反对徐悲鸿用西画来改造传统文人画,反对把“素描是一切造型艺术的基础”的西画主张强加于国画教学,应该说是有道理的。但是徐悲鸿当时强调“建立新中国画,既非改良,亦非中西合璧,仅直接师法造化而己”(徐悲鸿:《新国画建立之步骤》,原载1947年10月16日《世界日报》),除了“仅”字有极端意味外,强调“师造化”也确实是切中时弊的。“师法造化”不仅对徐悲鸿提倡的“新体”国画家十分重要,而且对习惯了传统文人画路数的艺术家们尤为重要。轰动一时的徐悲鸿与三教授之争论,对1949年之后的中国画界不无影响。虽然,当时的政治气候和文艺政策选择了徐悲鸿的主张,与此同时也有江丰等人在“改造中国画”方针指导下散布的一些片面性理论和采取的一些不尊重国画家的做法,但是毛泽东关于重视民族传统的指示(落实在中国画领域最重要的措施是根据国务院1956年6月1日的决定,于1957年在北京成立“中国画院”,即后来的“北京画院”),对中国画的多方位发展起了重要的推动作用。20世纪50年代党和政府的文艺政策积极鼓励文学艺术家深入基层,到工农兵群众中去体验生活,搜集素材。正是在这种情况下,1954年李可染、张仃、罗铭三人在《新观察》得到一百元钱的支助,决定到外地沿途旅行写生。他们经无锡、苏州、杭州、绍兴、富春江、黄山,历时三个月左右。回来之后,在北海公园悅心殿举办三人水墨写生画展。展览的反应可想而知,赞同者有之,非议者也有之,不过肯定的声音居多,持批评意见的多为按传统文人画路线创作的人。

《峡江轻舟图》

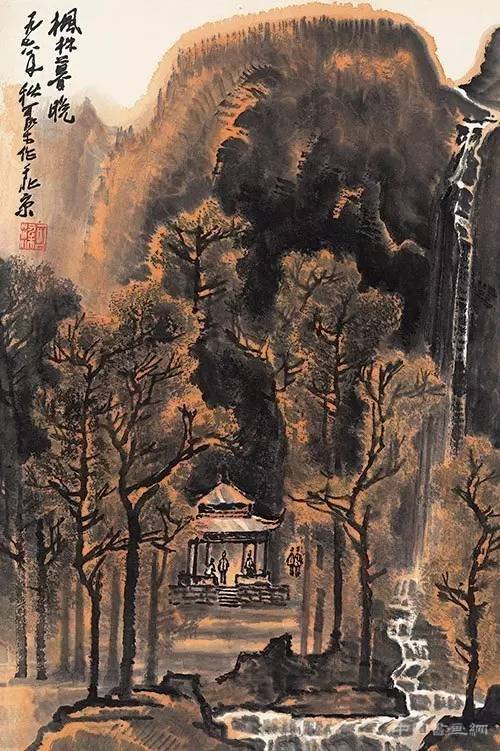

《枫林暮晚》

麦森教堂

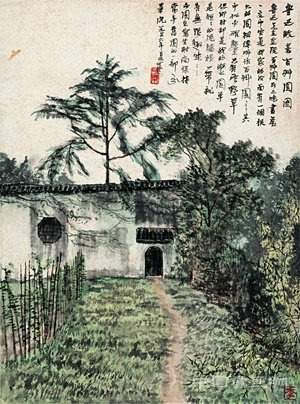

家家都在画屏中

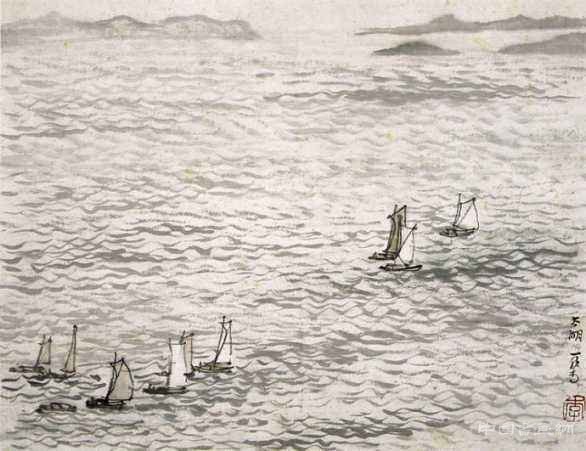

太湖

《夕照中的重庆山城》

李可染、张仃、罗铭三人的创举不仅影响北京,而且受到全国画家的关注。稍后,江苏傅抱石、钱松喦等人,西安赵望云、石鲁等人,也纷纷到大自然中去写生,中国画界掀起了写生高潮,并涌现出许多优秀的有现实感的作品。在这个高潮中,李可染发挥了重要的作用,他在旅行写生过程中创造的作品影响最大。他后来在山水画领域取得的成就固然是由多种因素促成的,但其中写生是很重要的因素。在数十年的艺术实践中,他对写生的认识和理解也在不断深化。因此研究李可染的道路,研究他对写生问题的见解,不仅有助于我们深入理解李可染的山水艺术,而且对于今天中国山水画创作不无积极意义。

《嘉定大佛》

20世纪50年代中期是李可染艺术变革的重要转折期,那时他在北京中央美术学院任教,他一方面敬佩前人创造成果的丰富与伟大,另一方面也认识到中国文人画之所以逐渐走向衰落,除了社会发展的客观原因外,也有它自身疏离现实的主观原因。他深感现代中国画只有面对现实、面向生活,恢复"外师造化,中得心源"的优良传统,才有发展前途。李可染既反对对民族遗产故步自封的保守态度,也同时鲜明地主张,新时代的艺术必须在传统的基础上发展,他主张"批判地接受遗产"。对待有益的外国文化,他认为不应加以拒绝。他写于1950年的一篇题为《谈中国画的改造》,在对待传统文人画的态度上,刻有当时文艺政策偏“左”的烙印,但提倡艺术应以生活为源泉,从中吸收营养,是很可贵的。1954年,他之所以毅然背负画具,与张仃、罗铭一起外出到江南各地写生,就是出自于这种认识。中国山水画家如此长时间的面对大自然直接写生,应该说是开新风的一大创举。在当时的中国画界只有像李可染这样的画家才敢于这样做。纯粹受传统训练的画家缺乏写生能力,不敢这样做;仅有西画写实造型基础而缺乏国画功底的画家,也不敢这样做,因为那是西画的写生,画出来的东西没有国画的格调,没有笔墨趣味。李可染此举,既表明他的自信,也表明他经过多年锲而不舍的努力,在修养和技巧上,己有充分的准备,能够担负此重任。李可染等人外出写生的作品在北京北海悦心殿展出时向人们昭示:传统山水画语言一旦和现实自然的接触,便能放射出耀眼的光芒。有传统功底的山水画家只有到大自然中去观察、体验和写生,才能发揮自己的才能,有真正的艺术创造。

《西湖净寺》

为这次写生创作,李可染特地请邓散木镌刻印章“可贵者胆”、“所要者魂”,表明他要大胆突破传统,又要坚持民族文化之精神即“魂”。

1956年,李可染再次外出长途写生,沿长江逆流而上,过三峡,行程万里,在大自然中观察、体验,在这次写生过程中,他从直接对景写生发展到直接对景创作,完成作品近200幅。1957年,李可染与关良一同访问德意志民主共和国,历时四个月。访问期间,李可染完成了许多幅对景写生和创作的水墨画。

《天都峰》

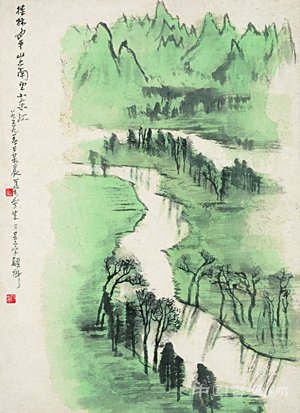

1959年,李可染赴桂林写生,创作了大量描写漓江山水的作品。历来迷人的漓江景色吸引了无数山水画家,但能将集柔和、朦胧和奇崛、雄壮之美于一身的漓江山水画得如此出神入化,应该说只有李可染了。李可染写桂林的一幅作品题名为《漓江天下无》,这“天下无”三字可以用来评价他自己画漓江山水的画,当然也可以用来评价他画鲁迅家乡绍兴以及画无锡梅园、画黄山景色的画,以至评价他的全部山水创作。

李可染是在认真研究了中国画传统、研究了阻挠中国画发展的原因之后自觉身体力行提倡写生的。他说:“中国的山水画,自从明清以来,临摹成风,张口闭口拟某家笔意,使山水画从形成到内容都失去了生命力,虽也不乏像石涛这样敢于革新的山水大家,但有创意的高手毕竟不多,其中一个重要的原因是缺乏生活,丢掉了师造化这个传统。”(《桂林写生教学笔记》,1952年5-7月。见《李可染论艺术》,北京:人民美术出版社,1990年)写生包括“看”和“画”,他说“一个风景画家一定要看尽天下名迹,踏遍天下名山。”(《颐和园写生谈》,1959年5月。见《李可染论艺术》)但光看还不够,而主要是画。光看不画不能称之为写生。“看”与“画”关系,李可染认为“写生是对生活的再认识,‘看’比不看好,但‘看’比‘画’差得多,画是到客观事物中走了一遍。”(《谈桂林写生,1980年3月10日,对山水研究班谈话》,见《李可染论艺术》)针对人们心里的疑问,为什么有些画家不写生或很少写生也能画出一些好作品,李可染说:“有些人画的很好,但从来不写生,也可能有此情况,事物有时会殊途同归。可能他观察了一些东西,研究了一些传统。不过画多了,就可能千篇一律,形成个人的公式化。”(同上)李可染强调,面对客观自然景色写生,首先要尊重客观自然,并从认识和体会自然中寻找新的表现技巧。他说:“写生观察景物时,要把临摹前人的一套方法放下,要从对象中去挖掘新的表现方法。”“我们可以从写生中找几个典型的构图,反复画,反复锤炼,反复加工,画到能背下来……”(《桂林写生教学笔录》,1952年5-7月。见《李可染论艺术》)李可染进而提出“以一炼十”的主张,即充分利用生活素材,进行艺术提炼,使作品达到应有的深度。李可染不要求写生面面俱到,而要求有主次、轻重之分。他说:“写生时先画最重要、最美的东西,然后再向其它地方加以扩大。”“对大自然,首先应该是忠实她,但要补充她、美化她。”(同上)李可染还一再强调中国画写生的特点,他指出:“中国画不仅表现所见,而且表现所知、所想。”“画此景时,不一定完全是此时、此地的情景,也包括过去的类似此景的感受。”(《颐和园写生谈》,1959年5月。见《李可染论艺术》)他还说:“写生时,如果远山形象不好,可以把其他地方的远山搬过来,而不可马马虎虎随便画几笔。”“写生中画房子,一方面要真实刻画,一方面要加入感觉因素。……房子的摆列、自然景物有时有缺点,我们可顺乎其规律大胆变化、加工。”(《桂林写生教学笔录》,1952年5-7月。见《李可染论艺术》)在这里,他的思想实际上己从对景写生发展为“对景创作”。不论对景写生还是对景创作,李可染并不停留在这一步,他的理想是在写生的基础上进行更深入、更概括的艺术创作。到了晩年,李可染曾经说过这样一段话:“有的朋友对我1956年的写生非常赞美,而对我现在的画倒有些疑惑,是因为我1956年的作品接近西方写生画,而现在就不同了。”对此他发表意见:“东方艺术比较宽,东方不只画其所见,而且画其所知、所想。”又说:“从写生进入创作需要突破,这是一个很大的难关。”(《让世界理解东方艺术·最后一课》,1989年11月24日在师牛堂谈话)这些话表明,晩年的李可染对自己20世纪70年代以后的创作更加看重,对50年代的作品认为多少还接近西写生画。七八十年代,他探索的重点是如何把带有写生特点的山水画和包括笔墨在内的传统表现程式加以更完美的融合,使自己的创作更具主观创造性和更有民族气派。这时,李可染因进入老年,远途外出写生的机会越来越少,但他的创作热情并未消减,他利用中年时期多次外出写生积累的素材反复加工提炼,创造出许多艺术概括性很强、风格恢宏、雄浑,具有宏大气势、有交响乐效果的山水画。在自己的作品《无尽江山入画图》的题字中,他写道:“吾昔年曾遍游名山大川,近年年老体弱,不能远游,但每当展纸作画,雄山秀水、烟树白云尽收眼底,此图以意描画,歌颂祖国山河之美。”这里的一个“意”字,道出了他晚年的追求,也道出了他后期作品的特色与魅力。

鲁迅故居百草园

桂林小东江

李可染在50年代以外出写生为标志的拼搏,取得了丰硕的成果。从对景写生到对景创作,他创建了中国画创作的新方法,这是把西画的素描、速写法吸纳到中国的以默写、心记和心领神会为主的写生系统中来做出的最好探索成果,是对传统的“外师造化,中得心源”理论最好的实践。

在弘扬传统国画的过程中,李可染抓住“写生”这一重要环节推动中国山水画的发展,与此同时,他努力解决山水画面临的其他一系列课题。李可染巧妙地把包括关注形、光、色在内的西画的创作技巧,有机地融在传统的、写意的笔墨体系之中,他从法国后印象派画家塞尚作品中得到表现物象体面关系和结构的启示,从17世纪荷兰画家伦勃朗的作品中获得运用明暗法、逆光法和厚涂法的启发。他把这些方法和传统的笔墨创造性地结合起来,使画面浑厚和富有生活气息。他坚持“洋为中用”的原则,在中西文化艺术广泛交流的大潮中做以中为主的融合,目的是为写意的中国画在保持民族特色的同时,获得更强的表现力。

李可染在平凡、艰苦的艺术劳动中,表现出一种崇高的精神追求——“为祖国河山立传”。在勤奋的艺术创造中,他始终抱有一个坚强的信念——“东方既白”。

原载《中国美术馆》.2006年11期