编者按

今年1月底,中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》,明确指出“培育现代乡村产业,做好‘土特产’文章”。陕西认真贯彻落实,深耕细作各地“土特产”,以全产业链建设推动特色现代农业高质量发展。今日,陕西日报特别推出“‘土特产’上做文章”整版报道,小切口多角度展现眉县猕猴桃的标准化生产、横山羊肉的产业链升级、泾阳小番茄的品牌影响力、平利夏秋茶的华丽转身、甘泉香菇的规模化种植以及勉县天麻育种的新思路,以点带面,反映我省乡村振兴的生动实践。

眉县:猕猴桃畅销海外

2月17日,陕西齐峰果业有限责任公司工作人员在分选包装猕猴桃。通讯员 梁雪摄

2月10日,眉县金桥果业专业合作社的260吨猕猴桃搭载冷链卡车驶出厂区。这些猕猴桃通过新疆霍尔果斯口岸换装境外车辆出关,远销俄罗斯和中亚地区。

“正月初三,我们的工人就投入生产、销售工作。”2月16日,该合作社理事长任建社说,“看着一筐筐猕猴桃顺利发往海外,我十分开心。”

眉县地处秦岭北麓,猕猴桃种植面积30.2万亩,年产量53.9万吨,已成为带动眉县群众增收致富的主导产业。

2月3日至7日,陕西齐峰果业有限责任公司先后在莫斯科和柏林参加了“2025年俄罗斯莫斯科国际食品展览会”和“2025年德国柏林国际水果蔬菜展览会”,宣传推介眉县猕猴桃。与此同时,在位于国家级(眉县)猕猴桃产业园区的齐峰果业生产车间内,一颗颗猕猴桃正在经历严格的筛选。在智能分选线上,猕猴桃依次接受“体检”,其大小、糖度、硬度等指标被精准测量。

2月17日,公司董事长齐峰表示:“壮大猕猴桃产业,标准化生产是重要一环。出口海外的猕猴桃不仅要品相好,还要口感佳、营养高。目前企业面临的最大难题是如何更好地落实标准化生产,让眉县猕猴桃在海外市场上卖出更好的价钱。”

眉县金渠镇宁渠村果农张建平说:“我们严格按照标准化种植技术规程进行管理,从土壤改良、水肥管理到病虫害防治,每一个环节都精益求精,从源头上确保猕猴桃的品质。以前种猕猴桃,最愁的就是销路。现在统一了标准,我们只管种出好果子,不用愁销路。”

眉县农业农村局局长崔军强说:“标准化是引领整个产业的系统工程。企业负责‘后整理’,果农负责‘前生产’,前后端环环相扣,缺一不可。”10年前,眉县猕猴桃还只是不起眼的“土特产”,如今已畅销海外市场,这离不开标准化生产的强力支撑。去年9月以来,眉县猕猴桃鲜果及加工产品出口到26个国家和地区,出口额达8500万美元。(通讯员 梁雪)

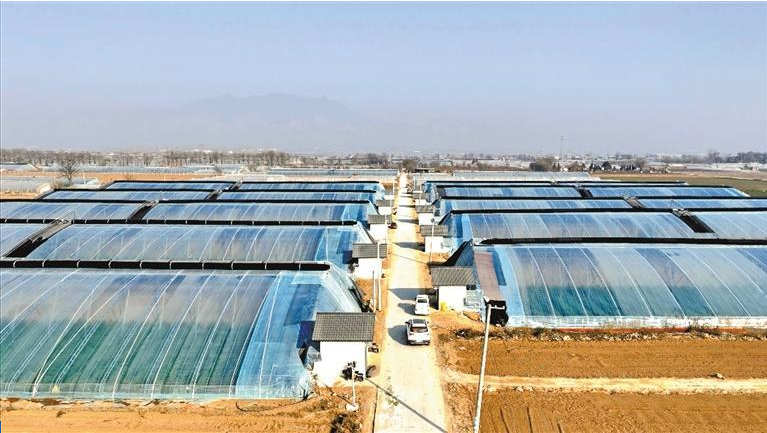

泾阳:小番茄“身价”过亿

泾阳县云龙蔬菜专业合作社设施蔬菜示范园里,一座座蔬菜大棚整齐排列(2月18日摄)。通讯员 谢涛摄

2月17日,在泾阳县安吴镇高村的蔬菜大棚内,一株株西红柿长势喜人,藤蔓上挂满了累累硕果,村民正在采摘、分拣、装箱。

“我们运用水肥一体化、智能温室控制系统等,实现了沙瓤西红柿的高效种植,培育出的西红柿皮薄肉厚、酸甜可口。”泾阳县小卫蔬菜专业合作社负责人吕小卫说。

“番茄万千,泾阳领‘鲜’。”如今,“泾阳西红柿”入选陕西省农产品区域公用品牌,还被纳入全国名特优新农产品名录。

“我们合作社辐射带动周边500多家农户种植西红柿。这几年,我们的西红柿还搭上电子商务的快车,闯出了大市场。”泾阳县云龙蔬菜专业合作社负责人王少冰说。

近年来,泾阳县以打造优质番茄产业集群为目标,发展壮大现代设施农业,推动番茄产业向专业化、规模化、标准化、品牌化发展,进一步提升番茄产业的知名度。此外,为了带动更多群众致富,泾阳县坚持党建引领,将全县323名农业技术骨干、致富带头人、农民经纪人,列入村两委后备干部队伍,带领群众发展壮大村集体经济。

截至目前,泾阳县西红柿种植面积10.97万亩,年产量65.95万吨;有设施蔬菜示范园38个、省级蔬菜产业园区3个,西红柿产业合作社58家。小小西红柿每年能为泾阳县菜农带来近13亿元的收入,带动3.3万余户群众实现致富增收。

“下一步,我们将不断扩大绿色食品、有机食品、农产品地理标志和名特优新农产品规模,指导龙头企业、合作社、农民实施‘三品一标’建设。加强与高校、科研院所、品牌策划机构在农产品区域公用品牌培育、管理、运营等方面的合作,强化产学研深度融合,持续扩大泾阳西红柿品牌影响力。”泾阳县蔬菜产业服务中心主任陈建说。(通讯员 谢涛)

甘泉:香菇种植“化零为整”

2月18日,甘泉县道镇施家庄村党支部书记崔靓靓在大棚里采摘花菇。通讯员 范筱霞摄

“我的花菇正在烘干,如果你满意的话,我们可以长期合作。”2月18日,甘泉县道镇象鼻子湾村的菇农刘吉成手握电话,与客户洽谈合作事宜。

刘吉成经营着4座香菇大棚,每座大棚可培育1万棒菌棒。他说:“我种植的花菇分为春菇和秋菇,每种菇一年能种植四茬,一茬的纯收入在20万元左右。我的客户群主要集中在上海等城市。”谈及未来规划,刘吉成说:“接下来,我打算发展集菌菇研发、种植、加工、冷链、销售于一体的现代农业综合体,进一步扩大花菇的生产与销售规模。这样不仅能带领村民共同致富,还能解决他们农闲时节的就业问题,实现经济效益与社会效益的双赢。”

刘吉成的成功激起了身边群众种植花菇的热情。道镇施家庄村党支部书记崔靓靓便是其中之一。她说:“2024年,我投资50万元建了5座大棚种植花菇。自己富了不算富,大家富了才叫富。每当技术员来大棚现场指导时,我便召集村里对种植花菇感兴趣的人一同学习,希望他们能尽快掌握花菇种植技术。待到大棚中的花菇成熟,我会邀请在附近打零工的村民加入采摘行列,希望能激励大家掌握这门技能后自主创业,共同推动家乡发展。”

为了帮助更多菇农实现致富梦想,甘泉县蔬菜技术服务中心积极外出寻求合作机会。自2024年以来,该中心先后5次组织菇农前往河北等地深入学习香菇种植技术与管理经验。目前,甘泉县已带动道镇象鼻子湾村、劳山乡林沟村等2个乡镇5个村的农户发展香菇种植产业。农户纷纷建起大棚,累计种植香菇棒超过50万棒,推动甘泉县香菇种植由零散向规模化生产转变。

“下一步,我们将加强技术指导服务,构建食用菌全产业体系,真正让食用菌产业成为农民增收致富的大产业。”甘泉县蔬菜技术服务中心技术员马锋表示。(通讯员 范筱霞)

勉县:破解天麻育种难题

2月12日,在勉县长沟河镇汪家河村天麻育种基地,村民将刚收获的天麻零代种装箱。通讯员 田慧摄

新春伊始,勉县天麻育种传来好消息:通过科学化、规模化创新实践,全县天麻育种年亩均效益突破10万元。

“今年长势比往年好。”2月16日,在勉县武侯镇朱家河村天麻种植基地,负责人张金贵难掩喜色。他算了一笔账:繁育天麻零代种5亩,亩产超3000公斤。

该村建立了“选种—菌种培育—环境调控”全流程标准化管理体系,精准控制土壤酸碱度、温湿度等关键指标,实现天麻品质与产量的双提升。目前,基地已形成“村党支部+合作社+农户”的产业化模式,带动周边20余户村民参与种植,户均年增收超3万元,创造季节性就业岗位50余个。

2月12日,在长沟河镇汪家河村天麻育种基地,村民正在采挖天麻种。“今年在家门口就能买到这么好的种子,而且价格很实惠。”村民李永民说。务工群众张伍成说:“我在这里干活,一天工资120元,还学到了先进的育种技术。”

2024年,汪家河村投入20.5万元,建成占地3.85亩的现代化天麻育种基地。依托中药材产业人大代表联络站,解决种植技术、市场对接等问题,并大幅提升天麻优品率,破解了长期困扰种植户的天麻种源难题。

勉县天麻育种产业蓬勃发展,得益于政策扶持与技术创新的双轮驱动。该县设立专项奖补资金,对连片种植10亩以上的主体按照总投资的40%给予奖补;搭建银企对接平台,开发特色产业贷款项目,为经营主体和种植大户提供产业发展资金贷款,助力中药材发展;完善技术推广体系,编印《中药材规范种植技术手册》,建立“科研院所+专家工作站”的培训机制。目前,全县已形成政策扶持与技术创新协同发展的格局,为乡村振兴提供强劲支撑。(通讯员 张敏 侯涛)

横山:羊产业“链”式发展

2月18日,榆林市横山区城关街道马家梁村养殖户张小琴怀抱羊羔,脸上洋溢着笑容。通讯员 边瑞摄

2月15日下午,在榆林市横山区城关街道马家梁村标准化养殖小区,“咩咩”的羊叫声此起彼伏。53岁的养殖大户马如贵在给种羊添加饲草。

闲暇之余,马如贵也赶“潮流”,通过直播、短视频等方式,与全国各地的养殖户交流陕北白绒山羊养殖技术,话题涉及饲草配料、疫病防治、羊子繁殖、种羊销售等。“去年,我光卖种羊收入30多万元。今年正月初三就有老乡上门买了2只种羊。”他笑着说,“发‘羊’财,让我家的日子越过越好。”

“数字化改变着传统养殖模式。通过数字化管理,我们实现了从牧场到餐桌的全流程质量管控。”榆林市横山区羊产业发展服务中心主任王瑞环介绍,横山区已初步建立起覆盖饲草种植、种羊繁育、标准化养殖、屠宰加工、冷链物流、品牌营销的全产业链追溯体系,不仅增强了消费者对横山羊肉、横山种羊、横山羊绒品牌的信任,还提升了羊产业的竞争力。

2月16日,在榆林市横山区香草羊肉制品有限责任公司,工人正在生产线上忙碌。作为当地的龙头企业,公司负责人白成爱说:“我们开发了冷鲜肉、熟食制品、休闲食品等6大类50多款产品。这些产品远销北京、上海等地。”

为提升羊肉产品质量、丰富品类,横山区建立了产地检疫和产品检疫的“双检疫制度”,建设现代化生产线,应用冷冻排酸技术,研发推出羊肋排等28种生羊肉精细化分割产品,以及熟食、方便食品等100多个系列产品。

一只羊,“链”出了富民大产业。2024年,横山区羊子饲养量295.2万只,存栏150万只,出栏145.2万只,羊肉总产量2.5万吨,生产羊绒毛0.2万吨、羊皮117.84万张,实现羊产业全产业链总产值46.98亿元。

“羊产业已成为当地农民增收致富的主导产业,更是推动横山区农业转型升级、实现产业全面振兴的重要引擎。我们将继续做好‘土特产’文章,让更多群众共享产业振兴成果。”横山区委书记苗玉祥说。(通讯员 边瑞)

平利:夏秋茶变“废”为宝

2月13日,平利县一茗茶业有限责任公司职工在查看茯茶陈化情况。通讯员 陈力摄

2月13日,平利县长安镇高源村的某茶业公司厂房内茶香氤氲,工人对陈化好的茯茶进行汽蒸处理、定型压制。在包装车间,工人操控机器,对茶粉进行小袋分包。

“这是我们公司最新研制的茶产品。我们利用低温浓缩技术对茯茶进行萃取提炼,开发出冷水热水皆可冲泡的速溶茶粉,让茯茶的饮用更方便。”公司负责人宋小红说。

宋小红从2014年开始从事茶饮行业。那时,看着夏秋茶被浪费掉,她觉得十分可惜。为了让夏秋茶从“废叶子”变为“金叶子”,2017年开始,宋小红带领团队经过不断探索和多次试验,率先突破了“冠突散囊菌”(俗称“金花”)在陕南地区的培育难题,研发出“叶叶金花”富硒茯茶产品。“叶叶金花”产品不仅赢得了良好的市场口碑,还获得农高会“后稷奖”,入选农业农村部产品质量中心“名特优新”产品名录。

“公司不仅在八仙镇、三阳镇建设1200余亩的基地,还带动450户茶农发展茶园2200余亩。”宋小红表示。

利用好夏秋茶,实现从“春茶一季”到“四时有收”,在平利县,宋小红并非个例。2024年,平利县安排资金1350万元,用于茶园管护提效、夏秋茶生产和出口;建成投用长安富硒食品加工产业园,引进年产1万吨原料茶生产线,改扩建茶生产线47条。

夏秋茶得到充分有效利用,不仅延伸了产业链条,提升了产业效益,还盘活了劳动力资源。“截至目前,平利县已建成标准化茶园20万亩、绞股蓝产业园5万亩。2024年,全县茶产量超过2万吨,综合产值58亿元,从业人员近10万人。”平利县茶叶和绞股蓝发展中心主任马云璞说。(通讯员 陈力)