编者按

乡村振兴,关键在人。今年中央一号文件提出,实施乡村振兴人才支持计划。在推进乡村全面振兴的大军中,返乡创业者是一个重要的群体。他们带着在外积累的经验、资金与技术,毅然回到家乡,投身田野,带领群众增收致富。今年,他们又将在创业路上“创”出怎样的精彩?今日,陕西日报推出整版报道——“返乡创业 逐梦沃土”。通讯员走访6位返乡创业者,记录他们在乡村施展才华、逐梦未来的火热实践。我们希望他们的创业故事能激励更多人投身返乡创业热潮,共同绘就乡村全面振兴的壮美画卷。

罗兆彪:“荞面饸饹家族”有了新成员

2月26日,罗兆彪(左)在车间检查产品。通讯员 李钊摄

“我们这里有荞面饸饹、荞麦挂面,还有取得专利证书的多肽冷面面条等。荞麦是粗粮,有降血糖的功效。”2月26日,在淳化县丝路兴淳农业发展科技有限公司,公司负责人罗兆彪向客户推介淳化荞面特色产品。

“我返乡创业的目标很简单,就是要做一碗原汁原味的淳化荞面饸饹。”罗兆彪说。

16岁时,罗兆彪带着一袋辣子一袋面,从家乡到城市打拼。在饸饹店、食品保健公司积累了经验和资本后,2022年3月,他从上海回到咸阳,成立淳化县丝路兴淳农业发展科技有限公司。

“作为从小吃着饸饹长大的人,看到家乡的美食缺乏品牌导致发展受限,我下定决心要将淳化荞面饸饹做成品牌,让更多人吃到正宗的淳化荞面饸饹。”罗兆彪说。

说干就干,争取政策支持、选址、安装设备、培训员工……2022年3月,一家集生产、加工、销售于一体的食品加工厂落地淳化县十里塬镇。按照“公司+基地+农户+扶持”的发展模式,罗兆彪开启了荞面饸饹的产业化道路。

在相关部门的帮扶下,公司先后申请到300万元的创业担保贷款。同时,推行订单农业,年签约农户500余户,荞麦种植面积达2000亩,带动60余名群众就业。

罗兆彪说:“当初返乡创办企业时,没有可供借鉴的经验,一切都得靠自己摸索。几年下来,我觉得最主要的经验就是创新。”

“今年一开年,我们公司成功研发的多肽冷面面条获得了国家发明专利。5月1日前,我们还将上市荞面新产品……”说起公司“荞面饸饹家族”的新成员,罗兆彪滔滔不绝。

他深知,只有不断创新,才能走得更远。

(通讯员 刘城呈 房换芳)

张春虎:蒲城甜桃“走进”饮品店

2月26日,张春虎在查看桃树开花情况。通讯员 张帆摄

2月26日,在蒲城县春雨甜桃专业合作社的种植基地,温室大棚里桃花竞相开放,在绿叶的映衬下显得格外美丽。

“这段时间,我们主要进行授粉工作。控制好温度,桃树1个月左右就能挂果,5月初鲜桃就能上市。”蒲城县春雨甜桃专业合作社负责人张春虎说。

受冰雹、大风、大雪、霜冻等自然因素影响小,上市早,价格高,是张春虎让甜桃“住进”大棚的主要原因。

2010年从中国政法大学毕业后,张春虎在北京中关村从事电脑经销工作。2016年,小有成就的他决定回到家乡,发展桃产业。

创业初期,张春虎多方考察,选品种、学技术,摸索桃树种植、管理经验。2017年,他成立合作社,通过“露天+大棚”模式错峰种桃。自此,每年5月至11月,合作社都有鲜桃上市。

“目前,我们在蒲城县建有2个甜桃生产基地。其中温室大棚种植80亩、露天种植150余亩。”张春虎说。

2023年,张春虎成立陕西春雨甜桃农业科技有限公司,延长桃产业链,开发出桃干、桃脯、桃罐头、桃酒、桃胶及桃木工艺品等深加工产品,还在西安开设了春雨甜桃运营中心。

2024年,张春虎紧贴消费市场需求,开设了以桃系列茶饮产品为主线的“(桃小幺)·茶”门店,打造特色品牌。

“2024年,公司总产值2200万元,辐射带动600余户农民增收。”张春虎说,“下一步,公司将以赏桃花、摘桃果、喝桃饮等形式,进一步激活桃产业发展活力,带动更多桃农增产增收。”(通讯员 张帆)

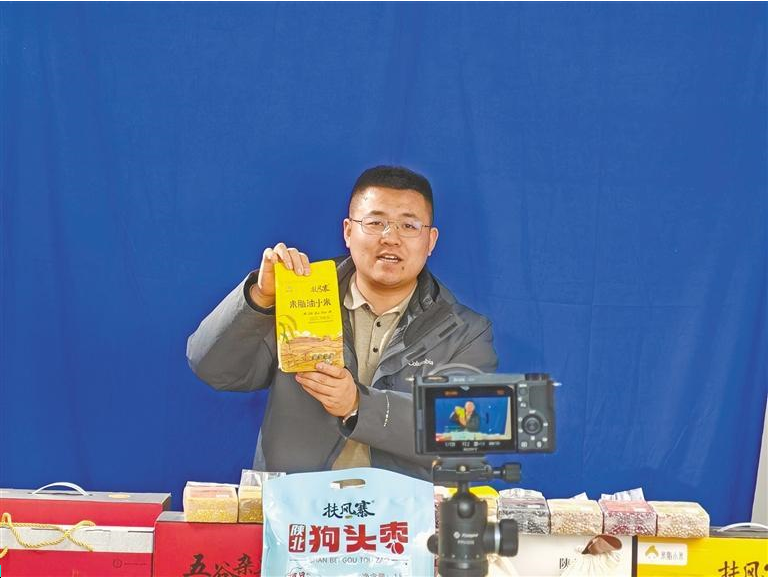

任宏宇:米脂小米香飘四方

2月26日,任宏宇在直播间售卖米脂小米。通讯员 吕苗摄

2月26日,笔者走进米脂县米森农业发展有限公司,“95后”新农人任宏宇正驾驶叉车穿梭于仓库。“当年我学的是煤矿开采,现在天天琢磨小米。”这位被网友称为“小米哥”的创业者,用沾着谷壳的手套抹了把汗,笑着打开话匣子。

2017年从陕西能源职业技术学院煤矿开采专业毕业后,任宏宇怀揣着对外面世界的憧憬,去大城市努力打拼,但他发现,家乡的黄土地始终是他最深的牵挂。2018年,他回到米脂入职本地电商公司。这期间,他发现家乡的小米产业有巨大的潜力,于是在2019年成立了米脂县米森农业发展有限公司。他说:“县里给予政策、技术、品牌支持,我就想试试把小米变成‘金米’。”

“家人们看这米油,浓得能挂勺!”直播间里,任宏宇现场熬粥,吸引上千网友在线围观。他以“溯源直播”方式,带着镜头走进谷地、工厂、农户家,让消费者见证小米的“前世今生”。

在任宏宇的办公桌上,摆放着20余种小米产品。他随手拿起真空包装的月子米介绍:“以前,乡亲们以每公斤约6元的价格销售初级农产品,现在通过精深加工,小米每公斤价格提高到20元左右。”通过“订单农业”模式,任宏宇累计帮助1000多户农民销售了价值达400多万元的农产品。

米脂县出台了一系列招才引才、拓宽村干部选拔渠道的政策举措。由于表现出色,2021年,任宏宇当选桃镇新尚沟村党支部书记。

新的一年,他有着清晰的规划:引进专业的电商和营销人才,巩固线上市场,开拓线下专卖店渠道,让米脂小米走进千家万户,让更多年轻人相信,黄土地里不仅能种粮食,还能种出梦想。(通讯员 吕苗)

茹远江:一株艾草“撬动”一条产业链

茹远江在大艾种植基地收割大艾(资料照片)。通讯员 田亚南摄

当乡亲们听说茹远江辞掉年薪几十万元的工作从北京回村当农民时,都惊呆了。他身边的亲人也提醒他:“这么好的工作真的不要了?你可得想好!”

茹远江回应:“我回来就是想带着大家过上好日子,这才是我心中的大事。”2月26日,说起自己当初的选择,茹远江坚定地表示“不后悔”。

茹远江的家乡在宜君县尧生镇雷塬综合服务中心蔡道河村。2015年,怀着对家乡的热爱,他毅然回乡创业。经过考察调研,他把目光投向艾草种植,认为这一产业能带乡亲们走上致富之路。

创业初期,面对缺乏经验、技术不足、市场销路不畅等困难,茹远江没有退缩,通过阅读农业书籍、请教专家,深入田间摸索艾草生长习性,逐步积累种植经验。

2017年,茹远江成立了陕西思邈大艾康养产业科技有限公司,随后开始建设大艾药源种植项目基地。2018年,公司在宜君县宜阳街道8个村带动101户群众种植大艾2455亩。同时,公司与部分农户签订了务工合同,每人每天可挣120元。

功夫不负有心人,慢慢地,茹远江的艾草种植有了起色。然而,单一的种植模式收益有限。他发现,要想将艾草产业做大做强,必须进行深加工,延长产业链。在阿里巴巴集团乡村特派员刘亚辉的帮助下,茹远江建起加工厂,生产艾条、艾草泡脚包等产品,成功打开市场。

如今,陕西思邈大艾康养产业科技有限公司不仅在铜川市医药零售市场站稳了脚跟,产品还进入西安大唐不夜城宜君文旅店。

“我们将不断挖掘艾草药用价值,开发更多新产品。同时,进一步拓展市场,加大电商推广,在更多城市开设体验店和专柜。”茹远江说。

(通讯员 周培生 田亚南)

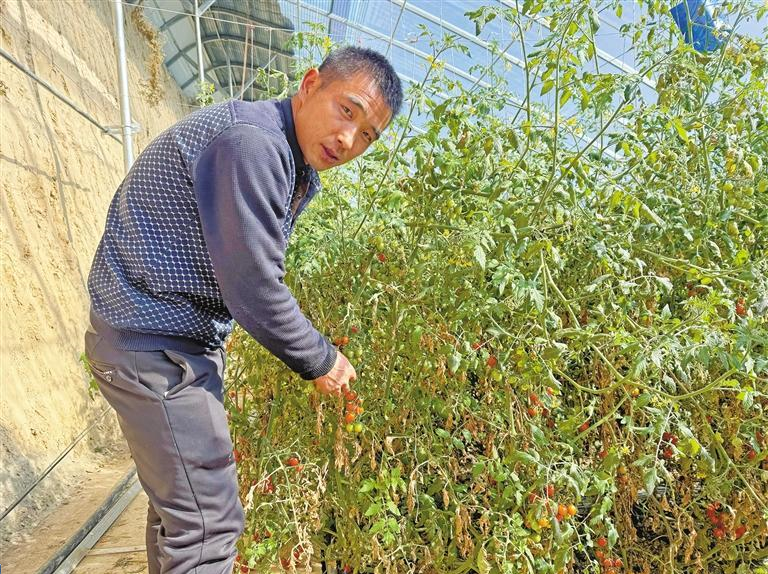

刘浪浪:大棚里“种出”新事业

2月26日,刘浪浪在大棚内采摘小番茄。通讯员 白雪摄

“这里的小番茄特别好吃,这已经是我们第三次来采摘了。”延安市民任贵贵说。

2月26日,延安市宝塔区河庄坪镇种植户刘浪浪的温室大棚里,小番茄在藤蔓间若隐若现,前来采摘的游客络绎不绝。

“我给小番茄上的是蚯蚓粪。蚯蚓粪含有氮、磷、钾等微量元素,不仅能改善土壤结构、提升土壤肥力,还能提升农产品的质量。”刘浪浪说。

“我以前在广东、海南等地干电焊工作,搞农业是‘半路出家’,刚开始一窍不通。”刘浪浪说,经过不断学习琢磨,加上专家的指导,他越来越得心应手,种的蔬果产量、品质均稳步提升。

2020年,刘浪浪回到家乡创业,在政府的帮扶下,很快成为远近闻名的种植能手。目前,他租种了2座高标准温室大棚和4座弓棚,年收入超过30万元。

河庄坪镇党委副书记、镇长李明介绍,近年来,河庄坪镇深入推进乡村振兴战略,积极鼓励大学生和外出务工人员返乡创业。越来越多的“新农人”凭借技术与专业知识,在现代农业领域大显身手。

刘浪浪说,通过这几年创业,他深刻感受到,只有适应现代农业发展节奏的“新农人”,才能在这个行业里实现长远发展。

今年,刘浪浪准备在种植和销售上同步发力,在保证瓜果蔬菜品质的同时,还将利用直播、短视频等宣传渠道,打造有机果蔬的品牌形象,让更多游客走进大棚,体会采摘乐趣,品尝有机蔬果。(通讯员 白雪)

甘定贤:山区饰品厂“链”接大世界

2月26日,甘定贤教工人制作首饰模具。通讯员 高文亚摄

“质检员在检查时,一定要仔细。只有品质得到保证,我们的订单才会更多……”2月26日,在留坝县江口镇河西社区诚鑫饰品有限公司,负责人甘定贤说。

甘定贤的工厂主要进行戒指、吊坠、耳环等金属饰品的初步加工,月产值30万元以上,生产的饰品远销美国、韩国等国家。

时间拨回到2004年,高中毕业的甘定贤为减轻家里负担到青岛打工。“我第一份工作是在饰品加工厂当小工,还干过饰品制模、配料、检验、运输、销售等工种。每个工种我都认真对待,这让我了解了饰品从生产到销售的全过程。”甘定贤说。

2012年,甘定贤在青岛开办了自己的饰品公司。凭借稳定的客户资源,甘定贤的公司很快步入正轨。在外发展多年后,他将目光转向了位于秦巴山区的家乡。“每次回家都能看到新变化,加上父亲年事已高需要照顾,我就想把沿海的产业迁回家乡。”甘定贤说。

2024年8月,甘定贤将青岛工厂的初加工生产线迁回家乡,并招聘了20余名村民进厂务工。

甘定贤的公司里既有二三十岁的年轻人,也有四五十岁的中年人。生产线上,32岁的姜芳芳正在给耳环脱模。这位曾经的全职妈妈笑呵呵地说:“我在这里工作5个月了,每月能挣3000多元。这日子过得踏实。”

看着工人铆足干劲赶制订单,甘定贤说:“现在订单非常多,年前的订单还没做完。等天气暖和了,我打算增加3条生产线,再招聘10余名员工,让更多乡亲成为挣工资的上班族。”(通讯员 高文亚 张源浩)