近年来,从政策蓝图到产业实践,从技术攻坚到全球治理,我国人工智能以“自立自强”为基,以“应用创新”为翼,进入快速发展阶段。但同时,也带来一些新的问题和风险,亟需健全安全监管机制,确保人工智能安全、可靠、可控。

统筹发展和安全

人工智能是推动科技创新发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。强化安全治理,既是保障人工智能健康有序发展的迫切需要,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。

人工智能健康发展的现实需要。经过60多年演进,全球人工智能进入新一轮爆发期,以大模型和生成式人工智能为代表的通用人工智能取得突破性进展,成为人工智能发展史上新的里程碑。作为一种影响面广的颠覆性技术,人工智能的发展伴随着数据安全、算法偏见、深度伪造等潜在风险,可能引发网络安全危机、个人信息泄露,甚至威胁国家安全。必须高度重视人工智能可能带来的安全风险,通过加强监管进行前瞻预防与约束引导,最大限度降低其不利影响和风险。

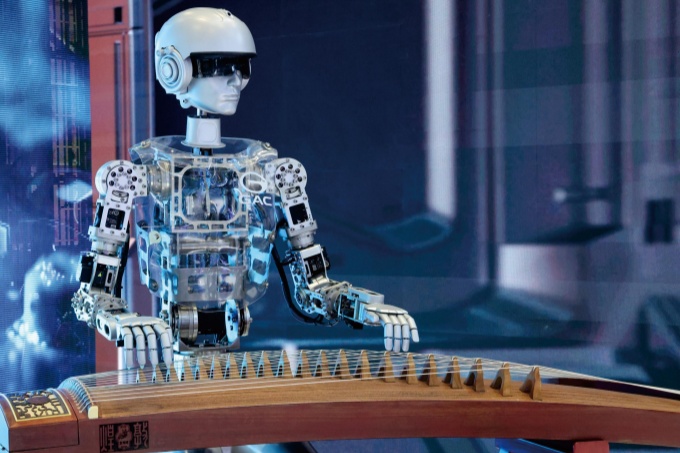

机器人表演古筝

高质量发展的必然要求。新时代新征程,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,而人工智能是发展新质生产力、实现高质量发展的重要引擎。以人工智能推进高质量发展,必须汲取历史上“先发展、后治理”的深刻教训,充分认识和评估人工智能这一颠覆性技术可能存在的难以预料的安全风险,摒弃以牺牲安全为代价的粗放增长,强化人工智能安全监管,加强战略研究、前瞻预防和约束引导,准确把握技术和产业发展趋势,充分认识和评估每一项“颠覆性创新”可能存在的漏洞或盲点并及时加以处置,确保人工智能安全、可靠、可控。

民生福祉增进的重要途径。人工智能的创新发展来源于人民群众,其成果也必须服务于人民群众。加强安全治理,有助于防范人工智能技术滥用和歧视,确保技术红利广泛、公平地惠及全体人民,促进社会公平和福祉改善。比如,在医疗领域实现精准诊断与个性化治疗,在教育领域打造个性化学习方案与优质资源共享平台,在养老领域提供智能照护与健康管理服务,等等。这些应用可显著提升公共服务水平,创造更加智能、高效的工作方式与生活模式,为广大群众带来更加公平、均衡、普惠的民生福祉。

全球治理的普遍关切。人工智能事关全人类命运,各国普遍重视人工智能安全监管。美国制定人工智能安全标准,欧盟制定人工智能安全监管法规,英国举行全球首届人工智能安全峰会。2023年10月,习近平主席提出《全球人工智能治理倡议》,为各方普遍关切的人工智能发展与治理问题提供了建设性思路。我们要积极探索,加强引领,促进各方加强技术共享,努力弥合智能鸿沟,共同促进全球人工智能有序安全发展,确保人工智能始终朝着有利于人类文明进步的方向发展。

风险挑战不容小视

人工智能技术在推动技术创新和产业变革的同时,也带来不少新的风险和挑战。

隐私保护面临严峻挑战。人工智能系统的训练和推理高度依赖海量数据集,特别是在金融、医疗、教育等涉及个人隐私的敏感领域,数据安全和隐私保护问题尤为突出。当前,大模型技术的快速发展,可能会引发数据泄露,个人隐私面临严重威胁。现有数据保护法规和技术手段尚不足以应对日益复杂的隐私风险,应当积极采取一系列技术措施,全方位提升数据安全防护水平。

技术狂奔考验治理智慧。人工智能的复杂性和自主性使其行为难以预测,幻觉很难抑制,尤其是在深度学习和大模型领域,技术的“黑箱”特性导致其决策过程缺乏可解释性。这种不可预测性可能引发技术失控,带来潜在的安全风险。因此,应建立强有力的监管框架,确保人工智能系统的透明性和可解释性,防范技术滥用和失控风险。

小学生体验VR设备

算法偏见损害社会公平。人工智能系统的决策依赖于训练数据,若数据本身存在偏见或不公平性,算法的输出结果可能带有歧视性,导致社会不公。特别是在招聘、信贷、司法等关键领域,算法偏见可能引发严重后果。为此,亟需引入透明度和多元性机制,确保算法的公平性和公正性,并建立算法审计机制,定期评估算法的公平性。

伦理规制缺失亟待重构。人工智能的广泛应用带来了诸多伦理和法律问题。例如,自动驾驶汽车在事故中的责任归属、人工智能生成内容的版权问题等,均对现有法律体系提出了新的挑战。此外,人工智能的广泛应用可能引发就业替代、社会不公等问题。为此,应制定相应的伦理准则和法律框架,确保技术的应用符合社会道德和伦理标准。

劳动力替代逐渐显现。人工智能技术的飞速发展重塑着生产格局,凭借强大的数据处理能力、高效精准的算法以及持续学习的特性,逐渐在一些重复性、规律性强的工作领域展现出替代人类劳动力的趋势。随着应用场景的进一步拓展,劳动力替代的范围和程度也将不断加深,对相关从业者的就业稳定性和职业发展造成冲击,还可能引发一系列社会问题,如失业率上升、收入差距拉大等。为此,应加强职业教育和新技术培训,引导劳动力向更具创造性的领域转移,不断提升劳动者就业技能和适应能力。

向新向善、可靠可控

人工智能赋能产业向新,人工智能的安全监管也要向新向善。必须突出安全应用导向,强化全周期治理理念,构建从需求到技术的治理体系,确保人工智能健康有序发展。

做好数据治理与隐私保护。数据是人工智能发展的基础,提升数据质量、加强数据治理是确保人工智能系统高效运行的关键。应进一步完善数据收集与处理流程,确保数据的准确性和多样性。建立健全数据保护法律框架,运用先进的加密技术,开发隐私保护算法,切实保障用户数据的安全性和隐私性。

强化技术安全保障。安全保障与技术创新,紧密关联、相互促进。在技术安全与可解释性保障方面,应将技术安全与算法可解释性纳入“人工智能+”全流程,制定严谨、切实可行的可解释性评估标准与安全验证规范,确保模型决策过程清晰透明、可追溯,技术系统运行稳定可靠,避免因算法“黑箱”引发的伦理争议。

加强全周期价值治理。全周期是安全治理的核心。应强化价值对齐理念,将价值对齐研究纳入政府战略布局,积极推动科研机构、高校与企业联合攻关,从算法设计源头融入人类价值观,让人工智能系统的决策逻辑、行为模式符合伦理道德准则和社会规范要求,规避因价值偏差引发的潜在风险。

构建动态化监管框架。当前,传统的静态监管模式已难以适应快速发展的人工智能技术需求。应加快构建动态化监管框架,及时更新和完善相关法律法规,确保人工智能应用的安全性。积极参与国际合作,共同制定人工智能的国际标准、技术规范与伦理准则,加强人工智能从业人员伦理意识培训,确保技术应用符合社会道德和伦理标准,推动全球人工智能技术安全、负责任使用。

促进劳动力就业转型。人工智能的广泛应用可能对就业市场产生冲击,尤其是一些简单操作的工作岗位可能被取代。应加强对劳动力的技能培训,特别是人工智能技术、数据分析等领域的培训,帮助劳动力适应未来技术和产业变革的需求。同时,推动就业结构加快转型,创造更多与人工智能相关的新兴就业岗位。

(作者单位:西安电子科技大学人工智能学院)