党的二十大报告指出,要推进高水平对外开放。对外开放是推动我国经济社会发展的重要动力,以开放促改革、促发展是我国发展不断取得新的辉煌成就的重要法宝。我们要深刻领会习近平总书记关于高水平对外开放的重要论述,在更高起点、更高层次、更高目标上稳步推进对外开放。

更大范围更宽领域更深层次的对外开放

高水平对外开放,是马克思主义经济原理同我国对外开放实践相结合的重要成果,具有鲜明的特征、完整的体系、丰富的内涵、生动的实践。

在理念方针上,坚定不移坚持对外开放基本国策。当前,经济全球化遇到了一些“回头浪”,世界经济合作发展受阻。针对这些难题,以习近平同志为核心的党中央着眼“两个大局”对我国开放发展作出了战略部署,实施设立自由贸易试验区和自由贸易港等重大举措,发起共建“一带一路”倡议,提出建设开放型世界经济、构建人类命运共同体等一系列重要理念和主张,为我们推进高水平对外开放提供了重要遵循。

在辐射范围上,推动全方位对外开放。区域布局上,从经济特区、沿海和沿江地区的开放扩展到内陆、沿边地区的开放,再到建设自由贸易试验区、自由贸易港,我国不同区域间开放优势互补、相互促进,共同构成了陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。产业布局上,从以制造业为主的开放扩展到以服务业为重点的开放,我国积极拓展数字服务、文化等新兴服务贸易,打造中医药、语言服务等专业特色服务出口基地,持续推进服务业开放创新,着力塑造多领域的国际合作与竞争新优势。

在内外衔接上,构建“双循环”格局。着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我国具有完整的工业体系、强大的生产能力、完善的配套能力、健全的基础设施、超大规模的内需市场,形成了构建新发展格局的雄厚支撑。同时,强化全球视野,全面谋划全方位对外开放大战略,以更加积极主动的姿态走向世界,以国际循环提升国内大循环的效率和水平。

在发展层次上,实行高水平对外开放。大力推动商品和要素流动型开放向规则制度型开放转变。党的十八大以来,我国积极推动制度创新,主动对标高标准国际经贸规则,加快形成与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度体系和监管模式。同时,加快构建开放型经济新体制,在开放中不断加快自身制度建设、法规建设,破除相关体制机制障碍,营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

在推进方式上,利用先行先试推动对外开放。一方面,在中央统筹部署下,部分地区展开探索与尝试,紧密结合我国发展全局的发展战略和总体规划,实现地区的重点突破与创新发展。另一方面,立足于区域自身优势,既尽力而为,又量力而行,既顾及实施效能,又兼顾各地差异,更好积累改革开放的经验。

在具体抓手上,推动共建“一带一路”高质量发展。党的十八大以来,我国高举和平发展的旗帜,积极发展与“一带一路”沿线国家的经济合作伙伴关系,把基础设施“硬联通”作为重要方向,把规则标准“软联通”作为重要支撑,把共建国家人民“心联通”作为重要基础,擘画出沿线国家和地区经济联动发展的蓝图。共建“一带一路”高质量发展,有力推动了我国中西部更好地融入全球供应链、产业链、价值链,为加快形成“陆海内外联动、东西双向互济”全面开放新格局提供了重要动力。

在全球治理上,推动建设开放型世界经济。当前,全球经济增长动力不足,现行多边规则和机制效率低下,全球经济治理体系正处于新旧交替的调整变革中。但是,和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡,我国始终坚定不移奉行互利共赢的开放战略,导以平等为基础、开放为导向、合作为动力、共享为目标的全球经济治理观,共同推动构建公正高效的全球金融治理格局、开放透明的全球贸易和投资治理格局、绿色低碳的全球能源治理格局和包容联动的全球发展治理格局。

新时代对外开放取得巨大成就

党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国顺应经济全球化大势,坚定不移推进高水平对外开放,积极融入世界经济,对外开放取得了一系列突破性进展和标志性成果。

外贸发展成绩斐然。2020年,中国货物与服务贸易总额跃居全球第一,成为世界第一贸易大国,国际市场份额占14.7%。与此同时,贸易结构不断优化,机电产品、高新技术产品成为出口主体,民营企业成为对外贸易主力军。近年来,面对复杂变化的国内外形势和新冠肺炎疫情冲击,我国对外贸易仍然展现出强大的韧性和综合竞争力,实现了快速回稳。

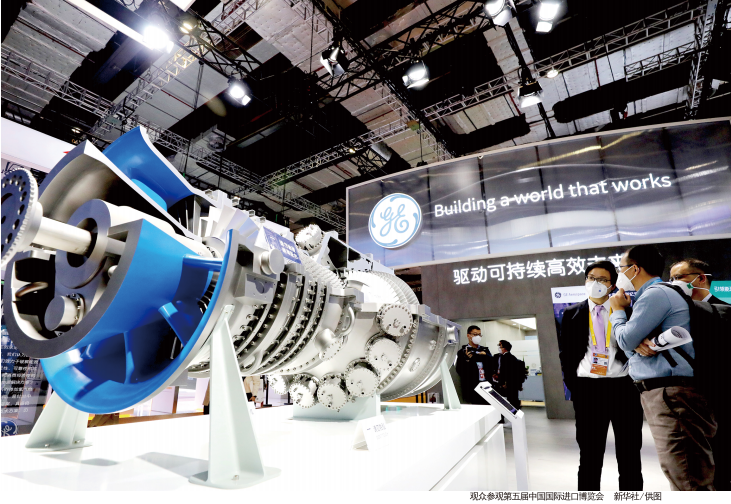

引进外资和对外投资发展成果显著。2021年,中国吸引外资首破万亿元人民币大关,创历史新高,是近十年来首次实现两位数的增长。据测算,2013年至2021年,中国引进外资存量占全球比重从3.8%上升到4.5%,对外直接投资存量占全球比重从2.6%上升到6.2%。《2021世界投资报告》显示,中国已成为全球第二大外国直接投资流入国和第一大对外直接投资国。与此同时,从正面清单到负面清单管理,从“外资三法”到《外商投资法》,我国开放的大门越开越大,正在成为众多外商投资的热土。

形成全方位对外开放格局。党的十八大以来,共建“一带一路”倡议、设立自由贸易试验区和自由贸易港等为各地区拓展对外经贸合作搭建了新平台,长江经济带发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等稳步推进,我国对外贸易的市场规模进一步扩大,多元稳定的国际经贸关系进一步形成。

自由贸易试验区和自由贸易港建设卓有成效。2013年以来,我国已设立21个自由贸易试验区和1个自由贸易港,覆盖东中西部和东北地区。随着自由贸易试验区稳步扩容、逐步优化,各自由贸易试验区进出口规模不断扩大、利用外资的企业数量和金额不断上升,外商投资负面清单、国际贸易“单一窗口”“证照分离”等制度创新成果不断涌现。

开放型经济新体制更加完善。从2014年起,我国服务贸易进出口总额位居世界第二。服务贸易结构也由传统的旅游、运输和建筑转向信息服务、金融、文化等新兴领域。贸易便利化改革深入发展,推广国际贸易“单一窗口”,加快推进通关一体化改革,扩大市场准入。同时,加大反垄断监管力度,实施公平竞争审查制度,采取积极举措防止资本无序扩张,推动形成统一开放、竞争有序的市场体系。

全球经济合作网络进一步拓展。党的十八大以来,我国积极参与联合国、世界贸易组织、亚太经济合作组织、上海合作组织、二十国集团等机制合作,加强与世界各国的经贸联系。目前,我国已与26个国家和地区签署19个自贸协定,经贸领域合作稳步推进,与各个国家和地区的利益交汇点不断扩大。

以新发展理念引领推进高水平对外开放

党的二十大报告指出,推动货物贸易优化升级,创新服务贸易发展机制,发展数字贸易,加快建设贸易强国。当前,全球正在经历数字化、绿色化转型,我们要抢抓机遇,完整、准确、全面贯彻新发展理念,大力推进高水平对外开放,加快建设贸易强国。

以创新理念引领对外开放。推进贸易创新能力建设,深化科技创新、制度创新、模式和业态创新,培育新形势下参与国际合作竞争的新优势。抓住新一轮科技革命和产业变革带来的机遇,鼓励企业参与国际竞争与合作。发挥市场主体创造性和积极性,加快发展外贸新业态新模式,利用新技术赋能外贸发展,优化贸易结构,实现我国制造业向全球价值链中高端攀升。增强完备数字基础设施优势、超大规模市场优势、丰富应用场景优势和海量数据资源优势,加快数字产业化进程,不断夯实数字贸易发展基础、提高数字贸易发展活力。

以协调理念促进对外开放。在区域协调方面,优化开放空间布局,加快自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地建设,巩固东部沿海地区和全国特大城市的开放先导地位,加快中西部和东北地区开放步伐。在产业协调方面,推动货物贸易优化升级,创新服务贸易发展机制,促进加工贸易向研发设计等环节攀升,稳步提高出口附加值。坚持“引进来”与“走出去”相结合,持续营造市场化、法治化、国际化营商环境,着力构建全方位多层次复合型合作机制。

以绿色理念推进对外开放。坚持“绿色”这一发展底色,着力构建绿色贸易体系,大力发展高质量、高技术、高附加值的绿色产品贸易,不断提升绿色低碳产业竞争力和绿色产品竞争力。积极培育绿色低碳贸易主体,鼓励条件成熟的外贸产业集聚区先行先试,引领推动外贸企业优化能源和原料结构、革新技术工艺,加快实现绿色低碳转型。

以开放理念深化对外开放。优化国际市场布局,推动全球产业链供应链共建共享。扩大面向全球的高标准自由贸易区网络,拓展新兴市场,培育新增长点。以自由贸易试验区等为抓手,优化全球资源配置,推进科技创新。利用综合保税区等特殊经济功能区,拓展新型国际贸易、跨境电子商务、跨境金融服务和大宗商品交易等贸易模式。有序推动人民币国际化,支持人民币跨境结算,深度参与全球产业分工和合作,维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。

以共享理念推动对外开放。积极提升我国农产品的国际竞争力,围绕粮棉油糖、肉蛋奶、种业等关系国计民生的重要行业,培育一批具有国际影响力、科技创新力的龙头企业。以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道,以财税、金融、电商平台为支撑,助力农业农村、中小微企业融入国际贸易发展。通过共建“一带一路”倡议等合作机制推动全球经贸往来向更加互利共赢的方向发展,让世界各国共享开放发展的成果。