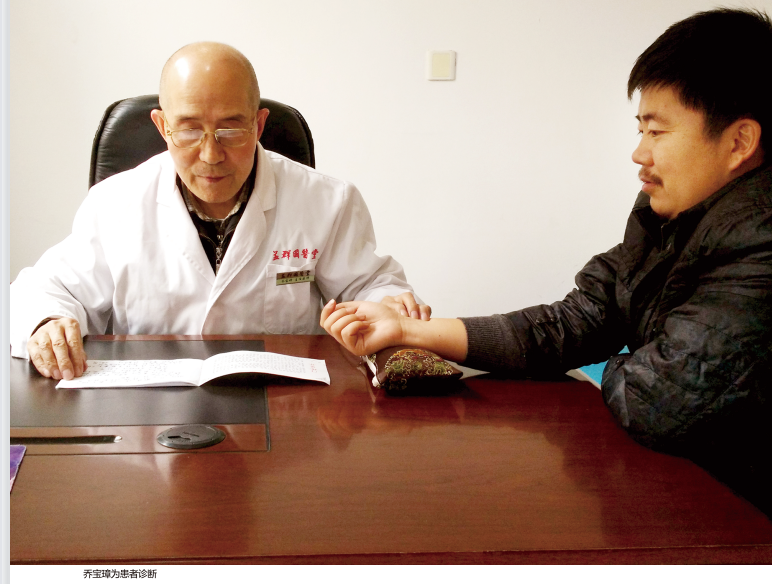

早上8点坐进诊室,一直到下午1点半,75岁的乔宝璋背不弯、腰不塌,为了少上厕所,喝水只是抿一下。

预约号看完了,门口却还有几个身影。一问,是远道而来,没挂上号的病人。为此,他的午饭时间又要往后推一个多小时。

“生病遭难,来一趟不容易。”他仔细把脉、耐心询问,每一个方子,都要反复斟酌。

一个十五六岁的少年脚步轻快地进门,怀里抱着一颗篮球。

他是来复诊的。八年前,男孩趴在爸爸肩头找到乔宝璋时,虚弱得几乎抬不起头。那时,由于确诊膀胱癌转移弥漫大B细胞淋巴癌,男孩辗转多家医院均被告知治愈无望,医生坦言距离死亡只剩两三年。而现在,坐在乔宝璋面前的少年,尽管有些瘦削,但整个人看起来生气勃勃,正上高一,是校篮球队主力球员。

一个老年妇人坐在了乔宝璋对面,她因肾衰长期透析已无法继续,通过乔宝璋大半年的悉心调养,尿量增加,浮肿消退大半,还能离开轮椅,每天下地活动一番。每次来复诊,都要走上几步,挥动双臂,既表达她的谢意,又显示对生活的信心。

“看着病人病灶缩小,情况改善,我比什么都高兴。”用乔宝璋自己的话说,他这辈子就干了一件比较满意的事,那就是给人看病。

择一业而求精,终一生而不怠

1968年,乔宝璋来到定边县杨井公社向阳大队插队。在这里,乔宝璋遇到了他的第一位医学老师沈仲贤,沈老师毕业于北京中医学院,擅长针灸。乔宝璋便也购了一套针灸用具,在沈老师指导下,壮胆先在自己身上练习扎针。

一次,生产队一名社员捂着腮帮子直喊牙疼,乔宝璋见状便试着扎了两针,社员的牙痛当即缓解。有了第一个病人,很快就有了第二个、第三个……渐渐地,十里八乡的社员有个头疼脑热的都来找他看病,大家都说,这个知青还是个先生哩。

就这样,20岁的乔宝璋成了大队的“精脚片”医生。每天出门,他左肩扛一把锄头,右肩跨一个红色药箱,里面装有抗生素、消炎药、止血药、酒精、针灸工具、自制的艾绒等。背上药箱行医看病,放下药箱就干农活。

三年实践、学习,乔宝璋已能用针灸、草药治疗一般常见病,同时也坚定了从医的信念。1972年初春,经群众推荐,他进入陕西中医学院深造。

大学毕业,乔宝璋因成绩优异留校任教。同年,他参与了卫生部组织的《中医大辞典》编写工作。

“三年时间,我根据联合目录到全国各地图书馆,基本把当时大陆馆藏的中医书籍翻了一遍。”编撰《中医大辞典》期间,乔宝璋有幸结识了张赞臣、裘沛然、邓铁涛、吴贻谷、李经纬等多位中医前辈,他抓住时机向他们请教,如饥似渴地吸收中医知识,并咀嚼思考,力求融会贯通。

1978年,国家恢复招考研究生。乔宝璋成为全国首届中医研究生。

不断深造学习的同时,乔宝璋更下功夫苦练看病本事。“用药如用兵,古人常将临床辨证用药比喻为临阵打仗,调兵遣将,这种比喻形象地表述了中医用药的原则。”他说,“《史记》述扁鹊能够洞察人的脏腑,是他有透视眼?应该不是,所谓透视,其实是大夫通过观察病人的整体状态和气色,综合推断的结果。中医说脏象,脏在外有象,医者通过象再认识脏。”

在乔宝璋看来,中医讲究辨证论治,更关注的是得病的人,而不仅仅是人得的病。比如最常见的脾胃病,要辨清主要在脾还是在胃,患者是年轻人还是老年人,是胖人还是瘦人,是性格开朗的还是内向的,然后判定阴阳气血脏腑经络状况,方能对症用药。

退休后,乔宝璋“鼓动”大学同学赵朝群开办益群堂国医堂。一张方桌、一方脉枕,乔宝璋继续坐堂诊病。“益群的意思,就是有益于群众。”他如是解释。

他的诊室外时常排着长队,那是抢不到号,而又迫切求治者,每次坐诊,他总会看完最后一个患者才息诊。随着年纪越来越大,女儿心疼,要求少看几个病人。乔宝璋却笑称:“还能行,看病上瘾了,医生疗疾却病责任至重。年纪大看病多了,经验也多,多能看准病机,精确下药,正是看病的好时机,只要还能动,我就一直把门诊坐下去。”

“好好当医生,当个好医生,一要医术高,二要态度好”,这个座右铭,他终身坚守,从不懈怠。

医无术不行,术无道不远

每周二,乔宝璋都会受邀到唐都医院坐诊。他所在的中医科是陕西省重点中西医结合肿瘤专科,来这里就诊的患者大都是中晚期的癌症病人。

“中医药治疗肿瘤,虽然在缩小肿瘤的效率上不如西医来得快,但是可以通过辨证论治扶正祛邪,改善症状,提高生存质量,延长生存期,对手术放化疗后恢复正气、防复发转移确有效果。”乔宝璋深知,癌症病人心理上的创伤,有时比身体上的病痛更难医治。

身为医者,他力求医病先医心。“来找我的人,可谓是‘来者不善,善者不来’。他们很多人病势较重,心理上难免有负担,也有不配合治疗的患者。”面对患者及家属,什么话该说,什么话不该说,什么话对家属说,话怎么说,这里面很有讲究。“病人不了解病情,经常自己吓自己,有时候医生无心说的话,病人就会记在心上,一点小毛病就可能变成大毛病,影响治疗效果。”

疏导患者情绪,被乔宝璋称为“话疗”。就算碰到预后不良的患者,他也会状若轻松地先跟患者聊天,慢慢分析病情,帮其建立信心,然后再对症开方。

“有时是治愈,常常是帮助,而总是安慰。”乔宝璋借用美国医生特鲁多的名言概括医者职责。“病人把生命和希望托付给医生,这些年我医术上的提高,医道上的省悟,都与众多患者的信任分不开,善待患者是医生最起码的修养。”

乔宝璋的病人,好多是“回头客”。

有一位上海来的老先生,在乔宝璋这里看了15年病。老先生70岁上,血小板减少,严重时候为零,医院下了病危通知书,多处治疗,效果甚微。经人介绍,老先生找到乔宝璋,尝试中医治疗。上百副补气益血、清热凉血的药吃下去,血小板基本恢复到了正常水平。此后,老先生便常年间断请乔宝璋开药调养,85岁因胃癌去世。老先生去世后,他的女儿专程从上海赶来,紧紧握住乔宝璋的手,泪流满面:“谢谢您!是您让我多叫了15年爸爸。”

碰到经济困难的患者,乔宝璋非但不收挂号费,还常常垫钱。甘肃一名宫颈癌患者术后发现转移,为看病卖了房子,经济十分困难,他当即拿出自己的工资为患者支付了部分药费,有时患者不方便来取药,他便开好药,按时让助手寄去。如今,患者病情稳定,正常生活。

来找乔宝璋的患者多,有不少是外地人,初诊开了方子,复诊来回折腾,路上很受罪。

他想到了手机,不光自己存了很多病人的信息,还请跟诊的学生建了好几个患者群,在微信上一对一追踪病情,方子如果吃着好,远路病患就在当地抓药继续吃;需要来复诊的,也让学生提前把病情、药方、药效理清,提高看病效率。

“医无术不行,术无道不远。医术是就技术层面而言,医道则是从文化层面而论,它包涵了天文、地理、气象、世事人情、伦理等内容。医术到一定程度就受到局限,医者若能将患者、医者、自然、社会融为一体,协调处置,则会有无限的发展空间。”

2018年秋,乔宝璋和赵朝群一起到河南新郑看望阔别近五十年的恩师沈忠贤,师生俩交流从医几十年的心悟,不约而同地引用了同一句话,“法无定法,观其脉证,随证治之”。

立身不为浮名累,涉世力求本色真

乔宝璋诊室门口的简历仅几行字,含金量却一点也不敷衍:教授、主任医师、研究员,陕西省中医药学会名老中医学术经验继承工作委员会主任委员,曾任两届全国中医学会理事,陕西中医学会副会长。

他曾受首届“陕西省名老中医”评审委员会邀请,担任评委,但他自己从未申请参评“陕西省名老中医”。

“古人说浮名累人,申请参评,评上以后会有好多费时费力的事,而且多是些不打粮食的闲事,与其这样不如多读点书,多看几个病人。”当年插队时,社员们经常这样批评不好好种地的农民,而作为医生,在乔宝璋看来,不好好看病就是“不打粮食”。

乔宝璋最擅长的,是用便宜、常见的药,治好复杂、罕见的病。

他问诊很仔细,临证外感重察舌,内伤重脉象。用药又很精炼,所开处方多不会超过十几味药。

乔宝璋认为,药不在多,而在精准,量不在大,而在得当。因此,他几十年来一直坚持着自己的老习惯:开小方,治病求本。“病人已经很苦了,看病吃药又增加了经济负担,我们大夫应该多替病人着想。”

开小方不仅是因为省钱,更源于他的医学思想。他的方子简易却搭配精妙,药与药之间相互配合,更善于顺天时之势,借五气之力而用药。这是他多年读书,勤于思考得来的真谛。

乔宝璋知道,“欲成天下屠龙手,须读几本要紧书。”多年来,他保持着每天阅读医案的习惯。熟读中医经典,钻研古代名方,一本《临证指南医案》封面贴了几条胶带,书中有好多眉批评注。

乔宝璋善用古方,却从不拘泥于古方,“全凭实效定取舍,不从考据下功夫。”他一向坚信“中医不是‘慢郎中’,能治病、能治大病”,而一些病患从半信半疑到心服口服,其转折点就在于疗效。

他还与西医专家有良好的互动,认为西医好多东西可为我所用,反过来,好多手术后遗症也可通过中医治疗。曾有不少术后刀口愈合不好的患者上门,他用益气养血、去腐生肌的方法,解决了难题。

乔宝璋行医,一直坚持收取很低的诊费,有人劝其提高,他说病人是有难之人,医生挣两个钱够花就行了。

由于声名在外,乔宝璋常有不速之客登门——出高价来聘他的中医馆。他总是婉言拒绝,不过,若对方邀请他去义诊,他会一口答应。

越到晚年,乔宝璋越觉一生所得之道传承的急迫。面对各方邀请,他不顾年事已高,但凡认为有益中医之大事,则有求必应,全力以赴。

在唐都医院,乔宝璋上午坐诊,下午到病房查看疑难病例,还要抽空去科里跟年轻医生们“絮叨絮叨”。中医科主任郑瑾博士毕业后拜他为师,“乔老师非但不收弟子一分钱,还会自掏腰包给年轻人买书赠送。他拿学中医比作修行,教育我们入了行就要苦修思想、涵养、学识和临床,最后达到修心。”

乔宝璋总以“作一明医”自勉。他常说,医重“明”,既在明医之术、明医之道,又在明医之仁,方能不误人误己,无愧天地良心。