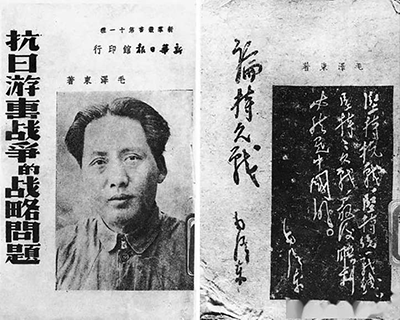

1938年,毛泽东先后发表《抗日游击战争的战略问题》和《论持久战》。

进入1938年,中国抗日战争逐渐由战略防御转入战略相持。这一年,毛泽东针对许多人对战争将如何发展认识不清,特别是“亡国论”“速胜论”等错误论调,在延安抗日战争研究会作了题为《论持久战》的长篇讲演,清晰地描绘出抗日战争发展过程的完整蓝图,深刻阐述了党关于抗日战争的战略方针和争取抗战胜利的正确道路。

在党的坚强领导和深入发动下,“千百万真心实意地拥护革命的群众”义无反顾地投入抗日战争的伟大历史洪流之中,“造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海”。

一

在全国性抗战初期,国民党军队先后进行淞沪、太原、徐州及武汉等会战。八路军、新四军在敌后广泛开展游击战。敌后和正面两个战场的形成,使敌军处于两面作战、顾此失彼的不利局面。日军迅速灭亡中国的计划彻底破产。

但是,由于敌强我弱的总形势,以及国民党实行片面抗战路线,正面战场的战局处于非常不利的境地。尽管付出近百万兵力的巨大牺牲,仍无法阻止日军的侵略,许多重要城市和富饶地区失陷。比这更糟的是思想上的混乱,哀叹“战必败”“再战必亡”的“亡国论”不绝于耳,叫嚣徐州会战是“准决战”、是“敌人最后的挣扎”的“速胜论”兴盛一时……

廓清思想上的迷雾,正确指引全国抗战,是指导抗日战争的中国共产党必须解决的重大课题。1938年五六月间,毛泽东把马克思主义的基本原理同中国实际相结合,系统总结古今中外战争尤其是全国性抗战10个月的经验教训,集中全党的智慧,一气呵成写下了腹稿已久的军事论著——《论持久战》。文中,毛泽东综合分析中日国情,将战争界定为“半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代进行的一个决死的战争”,总结出敌强我弱、敌小我大、敌退步我进步、敌寡助我多助的特点,从而得出令人信服的结论:“战争的持久性和最后胜利属于中国而不属于日本。”

针对企图速胜的“空谈快意”和“抗日必亡”的亡国论调,毛泽东深刻揭示了中国经过持久抗战夺取最后胜利的客观根据,科学地预见到抗日战争将经过战略防御、战略相持和战略反攻三个阶段才能取得最后胜利,强调争取抗战胜利的唯一正确道路是充分动员和依靠群众,实行人民战争。他指出战略相持阶段的地位作用,提出了实行防御中的进攻、持久中的速决、内线作战中的外线作战,运动战、游击战、阵地战相结合等一整套战略战术。

《论持久战》一经问世,就赢得全党、全军、全国的热烈拥护和支持,对全国性抗战的战略指导产生了重大影响。

1938年7月,延安解放社印发单行本,各根据地争相传看。当月,国统区内的汉口、重庆、桂林、西安等地新华日报馆,相继出版铅印订正本。

傅作义不仅自己读,还令所属官兵读。卫立煌找来秘书陪他一起研读。白崇禧读完后,极为叹服,认为这是克敌制胜的最高战略方针,向蒋介石力荐。

美国合众社记者爱泼斯坦等人马不停蹄翻译成英文向海外发行。

一时间洛阳纸贵。

二

为进行艰苦的持久战,党确定人民军队的战略任务是:到敌人后方放手发动群众,开展独立自主的游击战,配合友军作战,开辟敌后战场,建立抗日根据地,发展和扩大人民军队,打败日本侵略者。

太原失陷后,当山西的国民党军队全线溃退时,中国共产党指挥八路军以“敌进我进”的超常胆略深入敌后,抓紧进行根据地的建设。1938年1月,敌后由共产党领导建立的第一个统一战线性质的抗日民主政权——晋察冀边区临时行政委员会在冀西阜平成立。

在中共中央和毛泽东的正确领导下,八路军首先在日军战线侧后完成战略展开,在山西的四角形成战略支点。接着向河北、山东平原地区大举推进,将以山西为主的山地游击战发展为整个华北地区的敌后游击战争。

八路军不仅在山区建立了战略基地,而且在平原也建立了巩固的根据地。平原根据地和山区根据地相互支持,相互依赖,相辅相成。八路军在华北的战略展开,不仅有力地钳制和打击了日军,配合正面战场的作战,迫使日军抽调进攻正面战场的兵力,在一定程度上加速了相持阶段的到来。

新四军各支队也挺进大江南北,深入敌后,创建华中敌后抗日根据地。

1938年10月,八路军和新四军同日、伪军作战1600余次,毙伤俘敌5.4万人,先后创建晋察冀、晋西北和大青山、晋冀豫、晋西南、山东、苏南、皖中等抗日根据地。战斗在白山黑水的东北抗日联军也十分活跃,在极端艰难的条件下打击敌人。由此,形成了中国抗战敌后战场与正面战场并存的战略新格局,扭转了因国民党军作战失利而造成的战争颓势,盘活了中国抗战的棋局。

实践证明,毛泽东在《论持久战》中对抗战基本进程和趋势的预见,全部变成了事实。然而,这并不是历史的巧合。中国共产党开辟敌后战场、领导游击战争,使游击战“从战术范围跑了出来向战略敲门”,在人类战争史上“演出空前伟大的一幕”。开展游击战争,这是中国共产党对抗战胜利的伟大贡献。

在《论持久战》这幅中国抗战蓝图的指引下,中国共产党领导指挥人民军队,为持久抗战谋篇布局,开辟广大敌后战场,为充分发挥中国的战略优势创造条件,打开了人民战争的广阔历史舞台,为构建持久抗战的大格局奠定了扎实基础。

三

由于国共两党代表不同的阶级利益,实行不同的抗战指导路线,抗日统一战线内部不可避免地存在矛盾和斗争。中共中央汲取历史的经验教训,从抗战初期就提出必须反对阶级投降主义,在统一战线中坚持独立自主原则,即既统一又独立,对国民党采取有团结有斗争,以斗争求团结的方针。

然而,1937年11月从苏联回国的王明,根据共产国际和苏联领导人关于中国抗战应该依靠国民党的指示精神,否认抗日统一战线中的独立自主原则,主张“一切服从统一战线”“一切经过统一战线”,把共产党和人民军队的活动限制在国民党允许的范围内。

王明的右倾错误主张,干扰了全面抗战路线的贯彻执行,对党的各项工作造成了危害。为了及时纠正王明的右倾错误,1938年3月,中共中央派任弼时到苏联,如实向共产国际说明中国的抗战情况、国共两党关系及党所采取的路线和政策。

9月14日,中共中央政治局举行会议,由刚回国的中共驻共产国际代表王稼祥,传达共产国际的决定和季米特洛夫的意见:中共一年来建立了抗日民族统一战线,政治路线是正确的,中共在复杂的环境和困难的条件下真正运用了马克思列宁主义;认为在中共中央领导机关中要以毛泽东为首解决统一领导问题,中央领导机关要有亲密团结的空气。

1938年9月29日至11月6日,党在延安召开扩大的六届六中全会。会上,毛泽东作题为《论新阶段》的政治报告,要求全党同志认真地负起领导抗日战争的重大历史责任。

全会确定,要不断巩固和扩大抗日民族统一战线,用长期合作来支持长期战争。同时,批判了在统一战线问题上只讲联合不讲斗争的迁就主义和那种把抗战胜利的希望寄托于国民党军队、把人民的命运寄托于国民党统治区合法运动的错误。

六届六中全会基本上纠正了王明的右倾错误,进一步确立了毛泽东在全党的领导地位,进一步统一了全党的思想和步调,推动了各项工作的迅速发展。因此,这次全会被毛泽东称为“是决定中国之命运的”。

四

地处黄土高原的陕甘宁边区,境内沟壑纵横,社会闭塞,经济文化相当落后。抗战前,当地百姓深受历代反动统治者的欺压盘剥,加之军阀混战、土匪横行,广大农村只有“乞讨之乡风,而无求学之村俗”,使得“边区是一块文化教育的荒地。学校稀少,知识分子若凤毛麟角,识字者亦极稀少”。许多贫苦农民几辈子不识字成了常态。徐特立在接受美国记者斯诺采访的时候,曾这样说道:“在西北,在我们到达之前,除了少数地主、官吏、商人以外几乎没有人识字。文盲几乎达百分之九十五左右。在文化上,这是地球上最黑暗的一个角落。”

要想广泛发动群众,燃起抗日救国之火,能不能创造性地贯彻党的群众路线,能不能紧紧依靠群众,就成了关键一招。毛泽东在六届六中全会《论新阶段》的政治报告中,也特别提出了共产党员在民族战争中的模范作用问题,强调“共产党员在民众运动中,应该是民众的朋友,而不是民众的上司,是诲人不倦的教师,而不是官僚主义的政客”。陕甘宁边区在财政极为拮据、人力物力严重不足、群众教育意识淡漠的条件下,紧紧抓住政治教育、识字教育、生产劳动三者的有机结合,走出了一条符合边区实际、依靠群众开展社会教育的成功之路。

党在领导和推动社会教育工作过程中,一直用民主的原则来组织民众,反对强迫命令;以民众利益为出发点来教育民众,反对主观主义;站在辅助的位置来领导民众,反对搞行政命令式的现象。正如毛泽东所言,“共产党员又应成为学习的模范,他们每天都是民众的教师,但又每天都是民众的学生。”这个既当老师又当学生的过程不仅对广大群众进行了革命理论宣传,唤醒了广大群众的政治觉悟,激发了群众的革命斗志,更增强了民众对中国共产党的社会教育政策及其他各项方针政策的认同感,建立了民众与党的紧密联系。