在四川宝兴红军长征翻越夹金山纪念馆中,陈列着一位特殊的革命烈士档案:他叫席懋昭,1949年牺牲于重庆渣滓洞监狱,年仅37岁。而他的烈士身份,直到牺牲三十多年后才得以确认。

1983年12月,时任中央政治局常委、中央纪委第一书记的陈云,亲自为席懋昭写了证明材料。次年,四川省人民政府追认席懋昭为革命烈士,并追记大功一次。

埋没35年,席懋昭的革命事迹终于得以确认。他和陈云的故事,才逐渐被人们所知晓。

抗日战争时期,陈云在延安。

1983年12月,陈云写的《关于席懋昭烈士一段经历的证明》。

从事地下工作时期的席懋昭。他身穿国民党军服,戴着眼镜,是为了伪装身份。

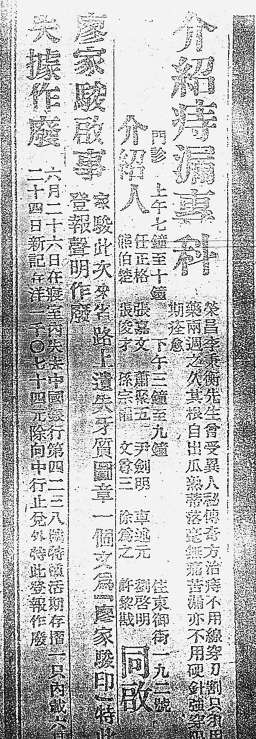

1935年6月28日,陈云在四川成都《新新新闻》报上刊登的启事。“廖家骏”是陈云的化名。

席懋昭

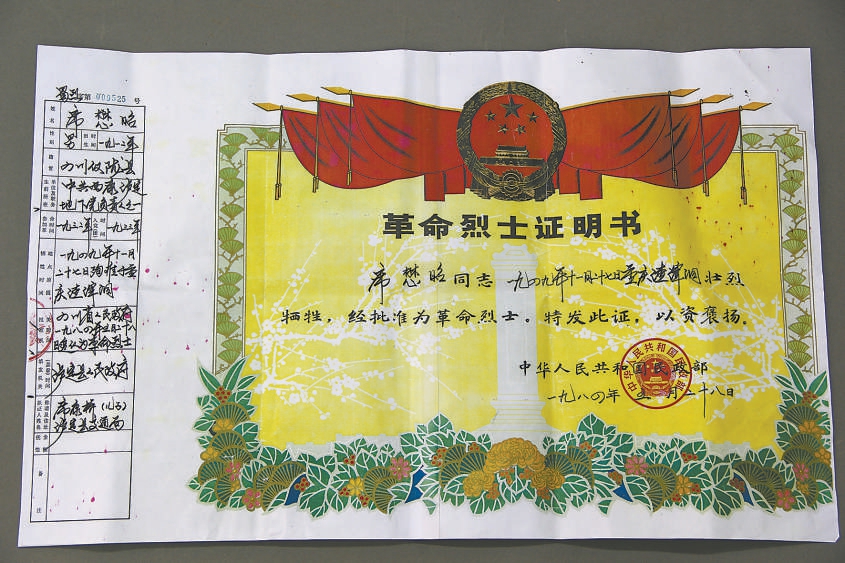

席懋昭革命烈士证明书

重庆渣滓洞监狱

席懋昭的妻子席珍及儿子席康桥

“就是他,就是他”

1983年4月,陈云在北京收到四川省仪陇县委的一封信。

信上说,他们在地下党的档案中,发现一个叫席懋昭的人,在1935年曾被四川省委派到大渡河迎接中央红军,后来护送陈云去上海,多年后又与陈云在延安见过面,1949年11月27日牺牲于重庆渣滓洞监狱。来信的目的,是想核实这些情况。

陈云收到信,很快委托秘书复信四川省委组织部:当年确有一位在灵关小学当校长的地下党员护送他到成都、重庆,后来在延安还见过这位同志,但因为时间久远,姓名记不得了。如果席懋昭当过灵关小学校长,可能就是那位同志。

几个月后,四川省委组织部致信陈云:经查阅历史档案,席懋昭在1934年和1935年担任四川天全县(今属宝兴县)灵关小学校长,同时附寄《席懋昭情况简介》和一张席懋昭的照片,请陈云提供一份证明材料。

看到照片,陈云连声说:“就是他,就是他,和我的记忆完全吻合!”于是,他亲笔写了《关于席懋昭烈士一段经历的证明》,回忆起一段尘封三十多年的往事。

1935年5月底,在历经多日的战斗后,红军克服重重苦难,终于成功歼灭泸定桥的敌人,占领了泸定城,这就是著名的“飞夺泸定桥”。

进入泸定城当晚,中央召开了一次负责人会议,史称“泸定桥会议”。会上,大家主要讨论了红军渡过大渡河以后的形势和任务,并最终做出两个重要决定。

一是,中央红军要继续北上,到川西北,同红四方面会师。而鉴于当时其他区域敌军重兵防守,会议最终定下行军路线是要翻越不远处的大雪山。

另外一个决定,则有关陈云本人的工作安排。陈云要离开长征队伍,前往上海,恢复白区党的组织,设法同共产国际重新取得联系。

陈云领命,在从大渡河到夹金山脚下,跟随红军大部队行军途中,开始秘密筹划“出川”。

那时,中共中央与共产国际的联络已经中断半年多。

1933年1月,中共临时中央迁入中央苏区,留在上海的中共机关,改称上海中央局,代表中央领导白区的地下党工作,并负责与共产国际的无线电联络。

1934年10月,随着第五次反“围剿”失败,中央红军被迫实行战略转移,撤出中央根据地,开始艰苦卓绝的长征。从那时起,中共中央与上海中央局的联络便中断了。

当时中央红军共有电台17部,留3部给坚持中央苏区斗争的项英、陈毅、刘伯坚,14部长征携行。但对上海电台的呼叫一直没有回音。直到惨烈的湘江战役,部队伤亡惨重,军委下令把笨重的发电机、蓄电池埋掉,与上海电台的联络彻底终止了。

长征中的红军不知道,那时上海中央局已经被国民党政府破坏,他们从瑞金出发时,上海秘密电台刚刚被破获。红军电台对上海的呼叫,不可能再有回音,也不可能再通过上海与远在莫斯科的共产国际取得联系。

不过,在中共中央与共产国际中断联络期间,中国共产党人得以通过遵义会议等一系列会议,独立地解决了自己的军事路线、政治路线和领导人问题。正是以遵义会议为标志,开启了我们党独立自主解决中国革命实际问题的新阶段。

遵义会议结束了“左”倾教条主义在中央的统治,确立了毛泽东在党中央和红军的领导地位,在极端危急的历史关头,挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命。

陈云出川,最大的使命就是让共产国际了解遵义会议的情况和中国革命的现状。当时的中国共产党,是共产国际的中国支部,党的政治路线、军事路线和新的领导集体,都需要得到共产国际的确认和支持。

从四川到上海,远隔千里,关山重重,有太多的准备工作要做。

陈云从红军总供给部长林伯渠那里领取了路费和工作经费。他带了一本线装的《三国演义》和一个暖水瓶,并把大额钞票放在暖水瓶的瓶胆下面。

暖水瓶的夹层中还藏了两封刘伯承的亲笔信。刘伯承是四川开县(今重庆市开州区)人。长征以来,他同陈云一起并肩作战时间最长,担心陈云在路上的安全,特意托在成都的一位朋友和重庆的弟弟协助陈云。

临行前,陈云把手头的文件整理好,装在一个箱子里,交给组织。

1956年时,苏共中央决定将共产国际中共代表团档案移交给中方。这批档案中,有一份钢笔撰写的“遵义政治局扩大会议”传达提纲手稿。经多位老一辈革命家、领导人辨别鉴定和陈云本人证实,这份手稿是陈云在遵义会议后,为向中央纵队传达会议情况而亲笔所书。撰写时间应该是在泸定桥会议之前。

手稿真实记述了遵义会议前后有关历史情况,清楚记载了会议召开目的、参加人员及作出的决议。党史军史上很多有关遵义会议历史细节都是从这份手稿里获悉和证实的,它已经成为研究中共党史、中国革命史、军史弥足珍贵的文献档案资料。

很有可能,这份手稿就是陈云出川前交给组织的。后来,中共中央与共产国际的联络恢复,这些文件被作为重要档案,转运到了苏联保管。当然,这份传达提纲到苏联的时间比它的撰写人要晚。陈云此次出川,原来的目的地上海实际只是中转,他最终到达了苏联,直接向共产国际传达了遵义会议。

红军长征,本就在国民党军队的围追堵截当中。陈云出川,离开大部队,孤身前往上海,一路都在敌人眼皮底下,危险自不待言。更让人挠头的是,陈云是江苏青浦(今属上海)人,一口“吴侬软语”,口音很重,在四川非常容易引起注意,稍有不慎就可能落入敌手。此行必须有可靠的、熟悉当地情况的川籍同志护送。

从江西一路血火辗转而来的红军之中,符合这些条件的护送人员并不好找。直到1935年6月,中央红军在攻打四川天全县时,一支配合红军作战的游击队出现了。游击队的领导人席懋昭,成为护送陈云出川最合适的人选。

巧用“护身符”

席懋昭,又名席哲明、席克进,四川仪陇人,当时还是一位20岁出头的小伙子。

红军相关部门与席懋昭最初接触,是想从游击队中挑选护送陈云的人选。一番谈话和背景调查之后发现,席懋昭最合适。当时,他已入党两年,而且是四川本地人,有丰富地下工作经验。

上中学时,席懋昭就崇拜鲁迅,敢于向黑暗势力抗争。在求学过程中,他深受革命思想浸染,曾因在学校组织学生运动,遭反动当局拘捕。地下党组织十分关注这个在成都学生界有影响力的年轻人,引导他走上革命的道路。1932年,席懋昭加入中国共产主义青年团,1933年加入中国共产党。

入党后,席懋昭在成都从事地下工作,后因叛徒出卖,被迫转移到荥经、天全等地,一度与党组织失联。但他始终没有忘记自己是一名中国共产党党员。

通过在川军二十四军任营长的长兄席伦的关系,席懋昭担任灵关小学校长,妻子贺伯琼也在该校任教导主任。在灵关村,夫妻俩与观音寺小学校长、地下党员魏守端建立了联系,开展灵关地下党工作。1935年6月,听说中央红军北上经过天全县境后,席懋昭立即组织了一支游击队迎接红军,并正式加入了红军。

过了灵关村,红军就要开始翻雪山了。整整一个星期,红军接续不断地从灵关村经过,席懋昭配合大部队行动忙前忙后,一刻不得闲。没有任何准备,一项重大任务派给了他。

6月12日,细雨蒙蒙。中央红军的两名指挥员找到席懋昭,对他说:“蒋介石在白区疯狂破坏我党的组织,中央决定派一位领导回上海恢复白区工作。路途遥远,组织研究决定,由你护送他出川。”

陈云赴上海的消息,在当时属于核心机密,只有几位中央领导人知情。席懋昭一开始并不知道要护送的是陈云,只知道是一位中央的大官,仍感责任重大。他毫不犹豫地接受了任务,并表示:“坚决完成任务!”

席懋昭回家简单收拾了几件行李,便跟两名指挥员来到一间简陋的屋子。与陈云见面后,席懋昭好奇地打量了一下这位中央的大官——30岁左右,中等身材,面容和蔼可亲,看起来平易近人。

没过多久,一位叫陈梁的红军战士也来到陈云的住处。陈梁原是四川冕宁县沙坝中共党支部负责人,红军经过冕宁时,他随红军北上,来到天全县灵关村,奉命与席懋昭一起护送陈云出川。

陈云和席懋昭、陈梁商量了行程。考虑到国民党军队正在追击红军,他们决定避开大路,走山路,绕道荥经县,经雅安奔成都,后抵重庆。路上肯定少不了各种盘查,席懋昭、陈梁与陈云写好了“剧本”。陈云的身份有两种:通常说成“小学教员”,因为席懋昭是小学校长,容易掩护陈云。有时也把陈云说成是去川西做药材生意的“收账先生”,化名“廖家骏”。陈云的算盘打得飞快,熟悉“收账先生”的“业务”。

诸事商定后,他们冒雨沿着山路,踏上了征程。

从灵关到荥经,一路泥泞,爬坡下坎,走起来很费劲。陈云一行出灵关不远,忽然一个30多岁的男子,跌跌撞撞地从后面跑了过来,浑身是泥,一脸狼狈。

席懋昭认识此人,是他的顶头上司,姓熊。红军攻下天全县城时,此人匆匆外逃,被红军抓获。经审讯得知,他原来是荥经县的一个地主,通过关系被任命为天全县教育局局长。红军认为可以利用这个教育局局长,作为陈云顺利过关的“护身符”,于是把他押解到灵关,待陈云一行离开后,故意给他“逃跑”的机会。

这个“捉放曹”的妙计,陈云在同席懋昭、陈梁商量行程时,就告诉了他们。因此,这个教育局局长追上来时,席懋昭主动上前搭话,“熊局长,你为啥子在这儿?”

熊局长十分惊讶,“你为啥子也在这儿?”

“我们都在躲‘霉老二’(国民党下层对红军的称呼)。”席懋昭向熊局长介绍了自己的同伴,说陈梁是他冕宁的远房亲戚、陈云是做药材生意的商人。熊局长信以为真,便讲了自己的实情。

于是,他们四人“结伴同行”去荥经。沿途有一些民团设置的哨卡,都是熊局长的老熟人。熊局长点个头,打个招呼,这些民团连查都不查就直接放行了。“护身符”果然起了作用,他们很快到达荥经县城。

毕竟是“患难之交”,熊局长再三邀请陈云一行到他家做客。陈云怕不承情引起怀疑,便应下这个顺水人情。在熊局长家里,陈云为了不暴露身份,几乎没说话。这个教育局局长怎么也想不到,他款待的竟是中共中央的政治局委员。

机智入蓉进渝

在熊局长家稍事休息后,第二天一早,他们继续向雅安进发。路上,陈云化装成江浙商人,满口行话,在席懋昭和陈梁的应酬下,一次又一次地应付过了敌人的哨岗盘查。几天后,他们顺利通过雅安,抵达成都。

成都风声甚紧。因为蒋介石正坐镇成都,亲自指挥剿灭红军。蒋介石从1935年3月2日入川,在四川坐镇150多天,发誓要全歼红军于四川。就在陈云到达成都的前几天——1935年6月14日,蒋介石还在成都发布命令,在四川正式实行保甲制,提出“编组保甲,清查户口”,以“追堵”红军于长征途中。成都城中,草木皆兵。警察特务遍布大街小巷,过往行人都要受到严密盘查。

席懋昭在成都读过书,对成都的街道十分熟悉。穿大街过小巷,他机智巧妙地应对,保护着陈云顺利进了城。

陈云拿着刘伯承的亲笔信,找到刘伯承的好友、美丰银行董事长胡公著。胡公著一见陈云,连忙把他请到屋里说:“这里风声很紧,不宜久留。”胡公著安排陈云在美丰银行楼上住了一宿。

陈云时刻保持警觉。他后来向自己的贴身警卫赵天元回忆说:“晚上我去洗澡,警察见了都赶快给我敬礼,因为我是董事长的客人。洗澡时,我不敢让别人搓背,因为身上穿的是绸衫,可脚上有老厚的茧子,与身份不相符,怕暴露自己的身份。”

次日清晨,陈云交给胡公著一份文稿,请他托人去春熙路《新新新闻》报馆,刊登一则《廖家骏启事》,内容为:“家骏此次来省,路上遗失牙质图章一个,文为‘廖家骏印’,特此登报,声明作废。”

这则启事是陈云事先同周恩来商量好的,以此向党中央报告平安到达成都。但陈云不敢在成都久留。

临行前,他要当差的给他拿一些美丰银行的信封、信纸,说要给董事长写信。其实,他是想借这些信封、信纸伪装身份,以便路上遇到什么情况,可以冒充是该银行职员。随后,他与席懋昭、陈梁在约定地点会合,一起乘汽车离开成都,直奔重庆。

在重庆,陈云拿着刘伯承的另一封信,找到刘伯承弟弟刘叔禹开的中药铺。陈云把信交给中药铺的伙计。“他问什么人写的,我说姓刘。这时,刘伯承弟弟出来,他说老板不在,在家里。我说,我知道,在十八梯。我就走了,他便赶上来,说对不起,因为有人敲竹杠,不敢接头。随后一起到他家里,住在他那里。刘伯承母亲也在,问长问短,招待很好。”

十多天后,刘叔禹为陈云买好去上海的船票。当时在四川发行的货币只能在四川用,到上海就不能用了,黄金则可以通用。于是陈云将剩下的一些川币,托刘叔禹买了一枚金戒指,后来这枚金戒指还被他带到了延安。

到了重庆,席懋昭和陈梁护送陈云出川的任务实际上已经完成了。在这之后陈云的行程就是乘船顺长江而下,直达上海。

陈云与席懋昭、陈梁,在重庆朝天门码头依依惜别。二十多天里,长驱700多公里,正是他们的护送,让陈云突破国民党军队的重重包围,顺利前往上海。

“身中平,面黄眼大”

送走陈云后,席懋昭、陈梁与刘叔禹告别。他们去哪里呢?追赶红军已经来不及了,两人只能各自返乡。席懋昭回灵关村,陈梁回冕宁,从重庆出发并不同路,两人各自前行。

席懋昭人还没出重庆,居然在街头看见了自己的“通缉令”:“……据灵关村首人报称,该场高小校教员席懋昭,仪陇人,妻贺伯琼。又魏守端,改姓董,云阳人,均在该校担任共产党秘密工作。此次匪队到灵关时,彼等开城接应,并欢迎朱毛匪首,报告一切。此三人仍留后方工作,一同逃匿。席懋昭,身中平,面黄眼大。其妻面白胖,戴玳瑁眼镜一副。魏较高,好酒、眼圆……”

幸而那张通缉令上没有照片,一句“身中平,面黄眼大”,无论如何也不能让围观者认出被通缉的席懋昭正站在通缉令前。他装着漫不经心的样子走出了人群,迅速离开了重庆。

独自步行了十多天后,席懋昭来到雅安。在江边等渡船时,巧遇灵关村的陈大伯。陈大伯的孩子还是席懋昭的学生,两人熟识。打过招呼,陈大伯拉着席懋昭到无人处,低声提醒他,千万别回灵关村了。

原来,红军长征从天全县经过后,国民党部队很快追来,曾经逃跑的地主豪绅也回来了,开始反攻倒算。席懋昭夫妇和魏守端三位地下党员,为红军做了很多工作,身份几乎是公开的。于是有了席懋昭看到的通缉令。陈大伯还告诉他,贺伯琼已经被抓走了。

不过,席懋昭护送陈云出川的保密工作非常出色,通缉令上说席懋昭夫妇和魏守端“一同逃匿”,对席懋昭的行迹毫无察觉。甚至连陈大伯这样的村里人,也不知道他是何时离开灵关村的。在雅安的相遇让陈大伯很是意外。

灵关回不去了,席懋昭转头到了成都,希望能在那里和党组织联系上。但是谈何容易。那时蒋介石还在成都坐镇指挥,追击红军。成都一片风声鹤唳,地下党组织处于静默。席懋昭在成都数日,苦寻党组织无果。他猜测红军长征的行进方向,准备先回老家仪陇县观音乡躲几天,然后取道川北,到西北方向找红军去。

没想到,国民党警察早查清了席懋昭履历,一直监控着他的老家。席懋昭到家不久就被捕了。

因为“共党嫌疑”,席懋昭被“重点关照”,遭到了多次严刑拷打,但他矢口否认自己是共产党,对护送陈云同志一事更是守口如瓶。几番审讯下来,国民党警察一无所获,席懋昭反倒从他们那里找到了一个有价值的信息:告发他的人中有灵关小学的前任校长徐和谦。这让席懋昭有了一套听上去很充分的申辩理由:“我一个外籍人当了他那地方的校长,当然他们是不满意,兼之前任校长徐和谦与我争夺权利的关系,趁我被红军围去了七天,他就同地方豪绅联名控我是共产党。”

席懋昭的这套说辞确实有用。国民党仪陇县给出的“刑事初审判决”是:“……席懋昭夫妇因误入区,为匪胁迫工作五日,判处席懋昭监禁六个月,剥夺公权二年;贺伯琼监禁四个月……”

但是,席懋昭是因为“共党嫌疑”被捕,哪有这么容易“脱罪”。国民党的警察监狱,奉行“有错抓的没有错放的”,更何况对中共党员,曾放言“宁可错杀三千,不可放过一个”。

席懋昭“刑事初审判决”的刑期已过,却一直被关押在监狱中,直到西安事变后,在中国共产党的积极推动下,国共两党达成了合作协议,形势转变。席懋昭抓住这一有利时机,又自己向“行营”上书喊冤,最后,在著名的民主人士张澜先生的声援下,终于在1937年3月获释出狱。

再说陈梁。原本,他是和席懋昭一起护送陈云出川的功臣,但是他在返回冕宁县的途中被捕,没能像席懋昭一样经受住考验,叛变了。陈梁留下来的历史资料非常少,甚至无法考证他叛变后究竟“交待”了什么,是不是把护送陈云出川一事和盘托出。

其实他供出此事也没有任何影响,一来陈云已然平安出川,二来陈梁所知有限。他知道的和所做的,只是“护送一位中共重要人物出川”,至于这位重要人物的使命,乃至这位重要人物究竟是谁,陈梁都不知情。

那时的陈梁不会想到,他参与的这次行动,对中国共产党、对中国革命会产生极具历史价值的贡献。如果他知道,还会叛变吗?历史不能假设,每个人都是在现实中做出自己的选择。面对国民党的威逼利诱、严刑拷打,陈梁背叛了党。

同样对护送的重要人物是谁、肩负何等使命并不知情,同样是被捕,席懋昭不但出色地完成了党交给的任务,而且严守党的秘密。他选择了忠诚,忠诚于党,忠诚于自己的信仰。

延安重逢

1935年7月上旬,陈云安全抵达上海。

上海,正被白色恐怖笼罩着。中共上海中央局遭到严重破坏,恢复与共产国际的电台联络根本无从着手。在整顿上海的地下党组织之后,陈云决定去莫斯科,直接与共产国际联络。

9月上旬,陈云几经辗转,终于到达了莫斯科。

在共产国际执委会书记处会议上,陈云根据亲身经历,详细汇报了红军长征和遵义会议的情况。遵义会议后,“我们撤换了‘靠铅笔指挥的战略家’,推选毛泽东同志担任领导。”“我们党能够而且善于灵活、正确地领导国内战争。像毛泽东、朱德等军事领导人已经成熟起来。我们拥有一支真正富有自我牺牲精神、英勇无畏、为实现共产国际总路线而斗争的干部队伍。”

共产国际肯定了遵义会议的决定。共产国际执委会书记处书记曼努伊尔斯基评价说:“这是极其珍贵和十分重要的材料,多年来我们还不曾有外国党的这类材料”,“今天我们看到的东西,与我们之前所看到过的完全不同。我们看到了一个在中国成长为有巨大力量的、生机勃勃的党”。

“陈云出川,恢复了中国共产党和共产国际的联系,使共产国际了解了遵义会议的情况和中国革命的现状,对共产国际明确地支持毛泽东在中国共产党内的领袖地位作出了重要贡献。”这是历史的结论。

陈云在莫斯科停留了一年多,后在新疆工作了半年。

1937年11月29日,晨曦初露,陈云搭乘的飞机到达延安机场。长征中途离队的陈云,与常年并肩战斗、一起开始长征的革命战友们,重逢在宝塔山下。

当年在抗日军政大学工作的曹慕尧记得:“毛主席神采奕奕,满脸笑容,走上去和他们一一拥抱,互致问候,其他首长也都上前握手问候。陈云同志特地把大皮帽摘下来,硬是给毛主席戴在头上,自己换了布棉帽。”

重逢的不但有这些革命家、领导人,还有陈云的一位“小友”。

毛泽东致欢迎词后,向大家一一介绍回国的同志。这时,一位男青年穿过密集的人群,兴高采烈地走到陈云面前。陈云一眼就认出了他,正是两年多前护送自己出川的地下党员——席懋昭。而直到此刻,席懋昭才知道,那位平易近人的“中央大官”原来就是陈云。

席懋昭也是刚到延安不久,正在中央党校学习。

1937年3月,席懋昭出狱。一年多的狱中生活,让他身体受到了严重摧残。家人精心护理一个月,身体才得到恢复。席懋昭到南充找了个税务局作征收员的工作。这年9月,得知党中央和中央红军在延安的消息后,席懋昭马上辞去工作,奔赴延安。不料,刚进入陕西境内,遭遇土匪抢劫,所带的行李钱财均被洗劫一空,连他身上穿的衣服也被剥得只剩下一条单薄的长衫。一路上,他无钱住旅店,就借宿在老乡屋檐下,无钱吃饭,就采集山上和路边的野果充饥,喝田里沟边的水解渴,就这样坚持走到了宝鸡,遇上一位同样奔赴延安的好友,直走到11月初他们才到达延安。

到延安后,中组部的邹凤平(四川人)等同志热情地接见了席懋昭等人,安排他们在中组招待所住宿。原来,当年红军路过灵关村时,邹凤平同志就认识了席懋昭,如今老战友相逢,格外亲切,各叙别后之情。根据席懋昭之前的工作表现,他被安排进入中央党校学习。

到延安还不到一个月,席懋昭又见到了陈云。

陈云拉着席懋昭同坐一条板凳,长时间地紧紧握住他的手,询问重庆一别后,他的工作情况,并约他翌日到中央组织部细聊。

第二天,席懋昭如约去看望陈云。朝夕相处了二十多天、同行千余里的两位“老友”畅谈一天。陈云向他讲述了重庆一别后的情况,席懋昭也向陈云汇报了自己的遭遇以及到延安来的学习和生活情况。陈云听了席懋昭的叙述后,为他的不畏艰险、不怕牺牲、赤胆忠心而高兴,并勉励他要坚持革命。临别时,他拿出一双呢子拉链棉鞋和一听罐头送给席懋昭。这在当时的延安算是很珍贵的礼物了。

1938年2月,席懋昭结束了在中央党校的学习。中组部安排他回四川,从事党的地下工作。临行前,他专程到中央组织部与陈云辞别。

谁料,这一别竟是永别。

不在烈士名单的“老席”

1938年8月,席懋昭回到家乡四川仪陇县后,开始筹建地下党支部,动员社会各阶层参加抗日救亡运动。不久,他出任仪陇县观音乡乡长,以此公开身份掩护地下工作,组织农民斗争,惩治豪绅。这些革命进步活动,遭到国民党仪陇县党部书记的嫉恨。1943年,席懋昭第三次被捕入狱,次年经联保获释。

由于在仪陇县难以立足,席懋昭转移到天全、雅安、懋功、泸定等地继续从事地下工作。这一带的土豪劣绅联名告发他:“民国二十四年加入过赤匪,接受过组织重大派遣,是个共党重要人物”,“是川南地下党负责人”。席懋昭遭到国民党政府通缉。

1948年3月,由于叛徒出卖,席懋昭不幸在雅安被国民党特务逮捕,不久被秘密押送到重庆渣滓洞监狱。

渣滓洞监狱,是国民党军统局关押和审讯“政治犯”的地方。监狱有一整套惨无人道的刑讯手段,被称为“活棺材”。

席懋昭被关押当天,就遭到国民党特务的严刑审讯。特务咆哮着,要他招供西康省地下党组织的情况。他面无惧色,痛斥蒋介石反共反人民的罪恶行径,还大骂特务残害无辜,涂炭百姓。特务们恼羞成怒,对他动用毒刑。

接连几次,席懋昭被折磨得昏迷过去。特务们用凉水把他泼醒过来,再度拖上审讯台。但无论特务们怎样残忍,也无法使他开口。深夜逼供数日,特务们一无所获,只得把他从血泊中拖到楼上第六牢室。

在狱中,席懋昭与同室的难友们坚持斗争。他们自发组织了绝食抗议斗争,为遇难战士龙光华举办了追悼会。席懋昭还教难友们在监狱里高唱《解放军进行曲》《解放区的天》以及陕北民歌,以激励革命斗志。大家都亲切地称他“老席”。

后来,有脱险志士回忆起席懋昭时,不无感慨地说:“老席以他丰富的革命斗争经历来帮助和教育狱中的青年难友,鼓舞大家不畏强暴,坚持斗争。”

1949年10月7日,中华人民共和国成立的消息传到渣滓洞监狱。席懋昭和狱中的革命者立刻沸腾起来。大家眼含热泪,一起庄严地唱起了《义勇军进行曲》。雄壮的歌声此起彼伏,震荡着歌乐山。

然而,11月27日,国民党特务见大势已去,在仓皇逃窜之际,对关押在白公馆、渣滓洞的革命志士进行了疯狂的大屠杀。 37岁的席懋昭和近200名共产党员、进步人士倒在血泊之中,倒在黎明之前。

彼时,距离重庆解放仅差三天。

席懋昭在妻子贺伯琼去世后,与席珍结了婚。他被关押渣滓洞期间,席珍生下儿子,取名席康桥,即西康省泸定桥之意,以寄托对丈夫的思念。而他牺牲时,甚至没有见过席康桥一面。

重庆解放后,社会各界满腔愤怒地控诉国民党这一滔天罪行,同时呼吁:隆重召开追悼会,并把殉难者评为烈士。

但事情并非看起来那么简单。重庆红岩革命历史博物馆文博副研究馆员王浩告诉记者,从1949年9月至11月,在重庆军统集中营被国民党反动派屠杀的革命志士,总数达321人。其中,有杨虎城、黄显声、罗世文、车耀先这些在全国有重要影响的人物,也有很多不知名却为新中国的成立做出重大贡献的人士。有些人在政治上有一定问题,不能简单、笼统地把全部殉难者都认定为烈士。

为此,当时中共中央西南局与重庆市委研究决定,成立烈士资格审查委员会,对殉难人员进行政治审查。待审查完毕、定出烈士名单后,再召开追悼会。

审查过程面临诸多困难。

曾任中共川东特委负责人的邓照明是审查委员会成员之一。他在《巴渝鸿爪》一书中记述当时审查的依据大概是:这些人被捕后的影响如何?他所知道的人,是否安全?在监狱中,受审受刑后的表现如何?当时有些什么传闻?和从集中营脱险出来的人所提供的情况是否有出入?

“这些依据有一定的局限性。”王浩解释说,很多殉难者生前都是地下党员。党的秘密工作原则规定,上下级之间只能单线联系,有的党员担负的是机密任务,不为外人所知,如果断了联系,就无人能证明;有的同案人员全部牺牲,也无人能证明;有的殉难者只留下籍贯,有的使用的是化名。再加上,国民党反动派在溃逃前,几乎把所有材料都销毁或者带走了。而重庆刚刚解放,百废待兴,审查委员会确实没条件对每一位殉难者的情况进行深入细致地调查。

1950年1月,审查委员会连续奋战10多天,确定了第一批236名烈士名单,“其中有一位同志并未牺牲,因此实际上只有235名烈士。”王浩说。

另外有近百名殉难者,一时难以准确地评定他们的政治身份和表现,只好暂时搁置下来,不予定性。其中就包括席懋昭。

红岩烈士

历史不容忘却。

改革开放后,重庆军统集中营殉难者的家属强烈要求,对未定烈士人员进行复查。1981年,时任中美合作所集中营美蒋罪行展览馆(今歌乐山革命纪念馆)副馆长的卢光特给中央组织部写了一封信,恳请复查未定烈士人员资格。

这封信引起高度重视。中央组织部认为,“搞清这个问题不仅是对近百名死难者及其家属负责,也是对现代史上一个重大的历史事件负责。”中央组织部发出抓紧复查未定烈士人员的通知,责成有关部门调查此事。

四川省委组织部接到通知后,立即组建复查小组。小组12名成员,跑遍全国23个省市区,走访1700余人,查阅2000余卷档案资料,获取了大量线索和证据材料。

席懋昭的情况有了重大突破。

1983年初,复查小组在仪陇县地下党的档案中,发现席懋昭在延安中央党校给组织写的一份报告,其中写道护送陈云出川一事。报告一下子引起关注。四川省委组织部随即给陈云写信,核实这一情况。

经陈云反复核实后,事情终于水落石出。1983年12月,陈云亲笔写了《关于席懋昭烈士一段经历的证明》,详细回忆了席懋昭护送他出川的过程,并写道:“我认为,应当肯定席懋昭同志为革命烈士,并记下他在完成护送我出川这一党的重要任务中的功绩。”

1984年5月28日,四川省人民政府依据陈云的亲笔证明材料,追认席懋昭为革命烈士。因护送陈云出川有功,席懋昭被追记大功一次。埋没了35年的英雄,终于被载入中国现代革命史册。

“席懋昭虽然是不知名的小人物,但在他短暂的革命生涯中,始终坚定理想信念、保持浩然正气,无疑是红岩精神的代表,值得我们永远学习。”王浩介绍,两次大规模烈士资格审查和复查,共有309名殉难者被评定、追认为革命烈士,统称“红岩英烈”。还有11人因为没有任何线索和材料,只能留待以后再作调查。

其实,早在重庆解放初期,席珍就收到了重庆军政委员会的证明:“席懋昭牺牲在重庆渣滓洞。”但由于白色恐怖时期,她将丈夫的信件、书籍全部烧毁,没有留下任何材料证明席懋昭过去的工作。

陈云亲自给席懋昭写了证明材料后,席珍心怀感念。1984年,她去北京看望陈云,不巧陈云正生病住院,没见上面。当陈云事后得知此事,便给席珍打电话说:“大家都是老同志,你有什么困难和要求,请说出来。”席珍没提任何要求。

陈云逝世前,一再告诫子女:“不要忘了四川的席家兄弟!”2003年,陈元到四川出差,听说席康桥的大哥席闻松生病,专程跑到仪陇县去看望他,并托人送了5000元。后来席闻松病逝,他还托人送了花圈。

席懋昭的孙女林琳(随母姓),从小听爷爷席懋昭的故事长大。在重庆上大学期间,她多次到爷爷当年被关押的渣滓洞,看到令人窒息的牢房环境,心情沉痛。“爷爷的那间牢房在二楼,根本就不是正常的房间,上边一个房檐,人在里面根本直不起腰来……”

5年前,37岁的林琳辞掉了在重庆一所高校的工作,回到爷爷曾经工作战斗过的地方。如今,她作为四川长征干部学院雅安夹金山分院的一名讲师,在讲台上为五湖四海的学员讲红军长征、讲爷爷的故事。

感谢重庆红岩革命历史博物馆、四川宝兴红军长征翻越夹金山纪念馆对本文的支持与帮助。